【2025/9/27 本年版発売に合わせて大幅更新しました】

JRグループは、毎年10月14日が鉄道の日であることにちなみ、旅を楽しむためのおトクなきっぷ「秋の乗り放題パス」を発売しています。

2025年も「秋の乗り放題パス」が発売されています!

価格は大人7,850円・子ども3,920円。

発売期間は9月12日から10月17日まで。

利用できるのは10月4日から10月19日までの連続する3日間です。

春・夏・冬休みの定番「青春18きっぷ」に大幅なルール変更が行われたため、使い方の違いはほぼなくなったような気がします。

が、大人・子ども同額のあちらに比べて価格面ではこちらが利用しやすいです。

本稿では2025年度版の「秋の乗り放題パス」について、価格や使い方、特例などを解説します。

「青春18きっぷ」の使い方についてはこちらへどうぞ。

もくじ

連続3日間で普通列車乗り放題

改めまして「秋の乗り放題パス」は、鉄道の日の前後を利用期間として例年9~10月に発売される企画乗車券です。

2025年版の発売期間は9月12日~10月17日で、10月17日利用開始分まで発売されます。

その利用可能期間は、10月4~19日の連続する3日間です。

価格は大人7,850円・子ども3,920円。

全国のJRの主な駅や、JR旅行センターおよび主要旅行会社にて購入可能です。

駅の自動券売機での買い方だと、紫色の指定席券売機で「おトクなきっぷ」「フリーパスタイプ」「秋の乗り放題パス」の順にボタンを押して行けば精算できるはずです。

発券すると、「秋の乗り放題パス」本体と説明書が発券されます。

3日間使い終わるまでは捨てずに持っていましょう。

「秋の乗り放題パス」を使用すると、日本全国のJR線普通列車・快速列車の普通車自由席や、BRT(バス高速輸送システム)、JR西日本宮島フェリーを有効期間中は自由に乗り降りできます。

宮島では、宮島訪問税100円が別途必要になります。

普通・快速列車の普通車指定席と首都圏近郊の普通列車グリーン車(グリーン車自由席)には、別途追加料金を支払うことで乗車できます。

JR東海管内では、別途ライナー券を購入すれば「ホームライナー」にも乗れます。

朝夕の静岡県内などを楽に移動できますよね!

このような基本的なルールは「青春18きっぷ」と同じです。

一例として、首都圏近郊から出発する場合、早朝の始発で東京駅・横浜駅を出られれば、その日のうちに大阪駅・神戸駅・姫路駅などにたどり着くことができます!

豊橋~大垣間および米原~大阪間では、追加料金不要・転換クロスシート完備の新快速に乗りましょう。

東京駅から大阪駅まで、在来線オンリーだとだいたい9~10時間ほどかかります。

特急やグリーン指定席はNG

一方で、在来線特急列車と新幹線には、後述する特例を除き乗車できません。

全乗車区間の乗車券・特急券を買わねばならないので、やむを得ない時以外は避けるほうが無難でしょう。

また、快速「マリンライナー」階上席のようなグリーン車指定席も「秋の乗り放題パス」では乗れません。

この場合も全乗車区間の乗車券・グリーン車指定券が必要になります。

青春18きっぷよりも価格が安いか

しかしながら、「青春18きっぷ」とは似て非なるのが「秋の乗り放題パス」。

……と思っていたのですが、2024年冬休みから「青春18きっぷ」のルールが大幅に変更されたため、きっぷの発券方法から使い方までほとんど同じになりました。

すなわち、きっぷは一人1枚。

連続する3日間(青春18きっぷなら5日間)で有効ということは、もちろんきっぷ有効期間の1日目(利用開始日)を購入時に設定することにもなります。

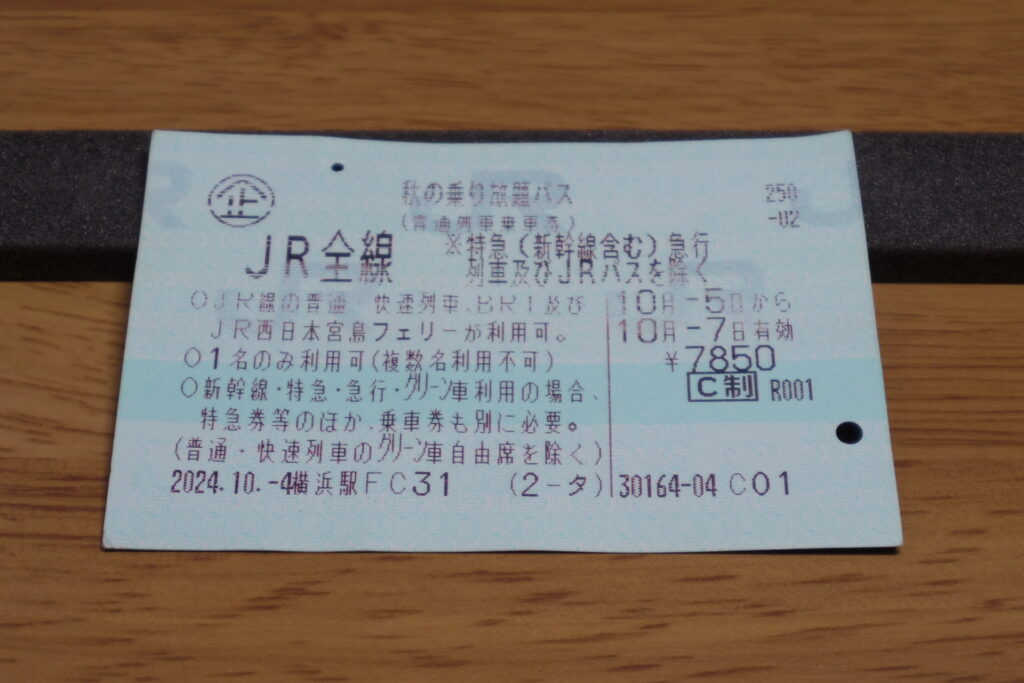

下の写真のようなきっぷが発券され、これで自動改札機が通行可能です。

ワンマン列車では運転士にきっぷを提示しましょう。

では、料金面はどうなったのでしょうか?

前出の通り、「秋の乗り放題パス」価格は大人7,850円・子ども3,920円で、子ども料金が設定されています。

対する「青春18きっぷ」は、5日版が12,050円(大人・子ども同額)です。

新設された3日版は大人・子ども同額で10,000円のため、なんと「秋の乗り放題パス」のほうが安いという状態になっています!

このため、ルールがほぼ同一化した「青春18きっぷ」よりも「秋の乗り放題パス」のほうが買いやすくなりました。

ということは、行き先にもよりますが旅行者も多くなり、宿泊先の確保がしにくくなる可能性も出てきます。

できればきっぷ購入前に宿泊先を確保しておくと焦らなくて済むかもしれません。

第三セクターの通過特例

「秋の乗り放題パス」では基本的にJR線以外は乗れませんが、例外として、JR線に通過利用する場合に限り以下の第三セクターに乗車できます。

2024年3月16日の北陸新幹線敦賀延伸にともない、第三セクター通過利用特例が一部変更されました。

- 青い森鉄道:青森~野辺地~八戸

- あいの風とやま鉄道:富山~高岡~倶利伽羅

- IRいしかわ鉄道:倶利伽羅~津幡

- ハピラインふくい:敦賀~越前花堂

青森駅、野辺地駅、八戸駅、高岡駅、富山駅、津幡駅、敦賀駅、越前花堂駅で途中下車ができます。

しかし、上記駅以外の第三セクター線内で降りた場合、全乗車区間の運賃を別途支払うことになります。

青い森鉄道の青森駅を例にすると、津軽線・奥羽本線から乗り換えて野辺地駅で途中下車、野辺地駅からJR大湊線に乗り継ぐ、八戸駅まで乗り通す、JR八戸線に乗り継ぐことはOK。

これらの状況では追加料金はかかりません。

しかし浅虫温泉駅で降りるのはNG。

青森~浅虫温泉間の運賃を別途支払うことになります。

また、青森駅・野辺地駅・八戸駅から青い森鉄道線に乗る際もJR線に入るまでの運賃を支払うことになります。

他3社の第三セクターも同様でしょう。

上記特例が適用されない他社線にはそもそも入れません。

別途その会社線の乗車券が必要になります。

ただし、JR線に乗り入れる他社車両にJR線内のみで乗車することはできます。

常磐線各駅停車(小田急4000形・千代田線16000系)や相鉄・JR直通線(相鉄12000系)、伊東線(伊豆急行8000系・3000系)などであり得るので、どの駅までなら乗り放題パスで乗れるかを把握しましょう。

JR伊東線内だけで伊豆急行8000系を撮影した様子はこちらにあります。

特急列車に乗れる特例

基本的には「秋の乗り放題パス」では特急列車に乗れませんが、特例として、以下の区間の相互発着に限り特急列車の普通車指定席の空席(奥羽本線は普通車自由席)を利用できます。

- 奥羽本線:新青森~青森

- 石勝線:新夕張~新得

- 室蘭本線:東室蘭~室蘭

新青森~青森間では、全車指定席の快速列車の空席に乗車することもできます。

JR九州の以下の区間では、特急列車の普通車自由席に乗れます。

普通車指定席には指定席券が別途必要ですが、乗車券自体は「秋の乗り放題パス」でOK!

- 佐世保線:早岐~佐世保

- 宮崎空港線:宮崎~田吉~宮崎空港

この特例下では5路線ともグリーン車利用不可です。

特例区間を越えて特急列車に乗車した場合は全乗車区間(佐世保線・宮崎空港線は特例区間外)乗車券と特急料金が必要なので要注意!

最終日に0時を過ぎた場合は

有効期間最終日(3日目)から翌日にまたがって乗車する場合、乗っている列車が0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効となります。

東海道本線の静岡エリアで例えて、静岡23時18分発の浜松行き(浜松0時27分着)に乗るとしましょう。

この場合、0時2分に到着する掛川駅まで「秋の乗り放題パス」が有効です。

東京・大阪の電車特定区間内では終電まで使えます。

終夜運転を行う場合であっても通常ダイヤの最終列車までが有効となります。

とはいえ、万が一これほど遅い時間まで電車に乗らなければならない場合、宿泊予定のホテルや、駅まで迎えに来る家族には事前に連絡を入れましょう。

絶対に事前連絡しましょう。

家族が相手なら怒られるだけで済むかもしれませんが、ホテルの場合はドタキャンと見なされ、泊まらなくても宿泊料金を全額請求されます。

自分も相手も良い思いをしないこと間違いないので、予定の時間に遅れそうなら事情の説明を絶対に忘れずに!

本州・北海道間はオプション券で

一般利用者が本州・北海道間を行き来できる鉄道は北海道新幹線のみ。

渡ったところで木古内~五稜郭間は道南いさりび鉄道管轄で、JRの在来線には五稜郭駅まで行かないと乗れません。

そのための救済措置として「秋の乗り放題パス北海道新幹線オプション券」があります。

「北海道新幹線利用券」と「道南いさりび鉄道利用券」の2枚つづりでなるきっぷです。

2025年版の発売期間は年9月12日から10月19日まで。

値段は大人4,650円・子ども2,320円。

全国のJRの主な駅や旅行センター、主要旅行会社で購入可能です。

これを「秋の乗り放題パス」と併用することで、北海道新幹線(新青森~木古内間)と道南いさりび鉄道に、片道1回ずつのみ乗れるようになります。

北海道新幹線からいさりび鉄道への連続利用が条件となります。

北海道新幹線の駅では自動改札機を通行できますが、いさりび鉄道では窓口で「秋の乗り放題パス」とオプション券を一緒に提示してください。

新幹線乗車中は普通車指定席の空席に座ってください。

北海道新幹線で新青森~木古内間を越えた場合、または木古内駅・五稜郭駅以外で降りた場合は新幹線またはいさりび鉄道の全乗車区間の運賃・特急料金が課されます。

ちなみに、新幹線で座席指定を受ける場合、及びグリーン車・グランクラスを利用する場合も正規の乗車券・特急料金を支払います。

もともとオプション券は奥津軽いまべつ以北で有効なオプション券でしたが、同駅と(一応)接続する津軽二股駅に鉄道で到達できなくなったため、北海道新幹線の有効範囲が拡大したかわりに価格が少々上がりました。

買った後での変更・払い戻し条件

せっかく「秋の乗り放題パス」やオプション券を買ったのに、外せない用事ができて使えなくなってしまった!

こんな時、有効期間開始前、または有効期間中で未使用の場合のみ変更・払い戻しができます。

利用開始日の変更は1回のみ可能。

払い戻しは1枚220円(オプション券は440円)の手数料を差し引いた額が払い戻されます。

有効期間中で未使用というのはつまり、一度でも改札内に入場したら変更・払い戻しはできないということ。

オプション券は北海道新幹線・道南いさりび鉄道を両方とも利用していないことが条件です。

なので、自動改札機の入鋏、駅員の確認印が入ったならできる限り使い倒しましょう。

私が過去に「青春18きっぷ」を払い戻ししてもらった時、きっぷ本体と説明書がすべて回収されました。

おそらく「秋の乗り放題パス」でも同じようにすると思われます。

きっぷを使い終わるか払い戻すまで説明書も保管しておきましょう。

過去3年間ではどう使った?

最後にもう一つ、過去3年間の私が「秋の乗り放題パス」で旅行した過去記事も紹介させてください。

2022年秋は高山本線の旅。

岐阜駅から富山駅まで、全長225.8kmを誇る、飛騨路の長大ローカル線です。

高山駅近くに滞在しながら列車を撮影し、3日目にはキハ85系のパノラマグリーン車で高山~富山間を乗り通しました!

特急利用時には正規の乗車券・特急券を別途購入しています。

2023年秋には湖西線・北陸本線を見てきました。

鉄道撮影を中心にしつつ、近江最古といわれる白鬚神社や、短い間でしたが敦賀駅にも立ち寄りました。

そして3日目には、北陸本線(現ハピライン区間)の芦原温泉駅から念願の特急「しらさぎ」に乗車!

もちろん特急には通常のきっぷと特急券で乗っています。

2024年秋は宿泊こそしませんでしたが、団体列車として静岡駅に乗り入れた「新幹線リレー号」カラーの185系を撮るため興津川橋梁へ。

翌日は薩埵峠に登って東海道本線の列車を撮りました。

由比駅・興津駅両側からのさった峠への歩き方を以下のリンクに掲載しています。

どっちも日帰りだったので、1日分余っちゃった分は鹿島線に使いました。

横浜市内から鹿島線へは何かとお金かかる割に「休日おでかけパス」エリア外なので、こういう時に記録を取っておくと後で役立つかもしれません。

このように、宿泊しながらガッツリ旅行する、日帰りの連続で動き回るなど、使い方はさまざま!

行きたい場所や乗りたい列車に合わせてお役立てください!

さいごに

今回は「秋の乗り放題パス」のルール・使い方を詳しく見てきました。

発券時に指定した連続する3日間で、JR各線の普通・快速列車に乗り放題!

「青春18きっぷ」のルールが「秋の乗り放題パス」とほぼ同じになったとはいえ、「青春18きっぷ」より安く利用できて子ども料金も設定されています。

3日間でできることは本当に人それぞれ。

ご自身のお好きな行き先で秋の鉄道旅をお楽しみください!

特例や北海道新幹線オプション券の区間外乗車には十分注意しましょう。

今回はここまで!

ありがとうございました!