トミーテック「鉄道コレクション」はNゲージサイズのディスプレイモデル。

しかし、別売の専用動力ユニットに換装、車輪を金属車輪に交換することでNゲージ鉄道模型として自走できるようになります。

汎用性・走行性能ともに高く、これでないと動力化できない鉄コレも多いので、私も長らく愛用しています。

ところが、もし鉄コレを他社製の動力ユニットでも走行化できるとしたら?

グリーンマックスが発売しているコアレスモーター動力ユニットが、なんと「鉄道コレクション」にも組み込みできます!

それなりに加工は必要ですが、意外とピッタリフィットで、走行も静かで高性能。

さらに、純正動力ではできない客室内シースルーも実現!

今回は、鉄コレ車両にグリーンマックスのコアレスモーター動力を組み込む制作例を解説します!

車両によって微妙に構造が違うので、本稿の通りにならない場合は各自で工夫願います。

鉄コレを純正動力ユニットで動力化する場合はこちらをご覧ください。

※必ず自己責任で作業願います

もくじ

鉄コレ動力も価格が上がった

改めまして「鉄道コレクション」専用動力ユニットは、同シリーズの車両の走行化にほぼ必ず使います。

一般型の鉄道車両から路面電車、さらには2軸など、様々な車両に対応する動力ユニットが各種展開されています。

動力化した車両は、客室空間にモーターやウェイトが鎮座するのがハッキリ分かる(小型車は特にそう)のですが、それでも割と安価で、何よりバリエーションも豊富。

小型車モデラーな私は本当にいつも助けられています。

しかし、昨今の各業界で相次いでいる物価高騰がついに鉄コレ動力にも回り、2025年2月再販分以降に再生産される動力ユニットのメーカー定価が引き上げられました。

主なものでは、一般車両向け各種動力は旧定価3,740円から新定価4,840円。

トレーラー車化用の「TT-03R」「TT-04R」は旧定価1,100円から新定価1,320円。

大型車輪の走行化パーツ「TT-05」(旧定価1,100円)や八角ウェイトの「TT-06」(旧定価1,650円)はどちらも新定価1,650円。

その他、路面電車や2軸車用など、製品によって前後しますが全て値上がりしています。

製品価格の上昇に困っているのはきっとメーカー関係者も同じ。

とはいえ、鉄コレの動力ユニットまで価格が上がってしまったため、今までとは付き合い方を少し変えなくてはなりません。

鉄コレ動力しか選択肢のないものは引き続き使っていきましょう。

ですが、純正以外の動力ユニットがもし鉄コレに使えるのなら、試してみませんか?

GMの主流となったコアレスモーター動力

そこで白羽の矢が立つのがグリーンマックス!

近年の同社の動力は、より低電力で静かになめらかに駆動するコアレスモーター動力ユニットが主流です。

21m級から17m級まで販売されており、旧型国電向けの長軸台車もあります。

コアレス動力は単品でも販売されており、動力単品はメーカー定価5,280円(一部は4,950円)。

内装パーツが低くフラットなおかげで、客室内が反対側まですっきり見通せるようになっています。

さすがに鉄コレ動力よりは価格が高いですが、500円にも満たない差額で車両をすっきり見せることができる分、あえて鉄コレにコアレス動力を組み込む人もいます。

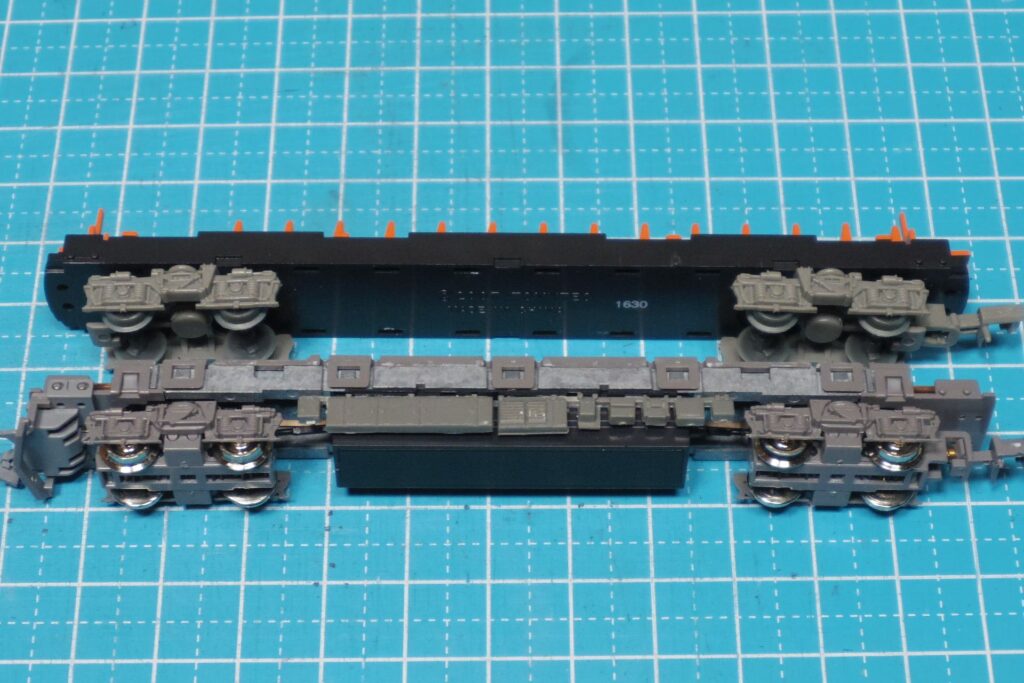

今回は、18m級・グレー台車のコアレス動力を買ってきました。

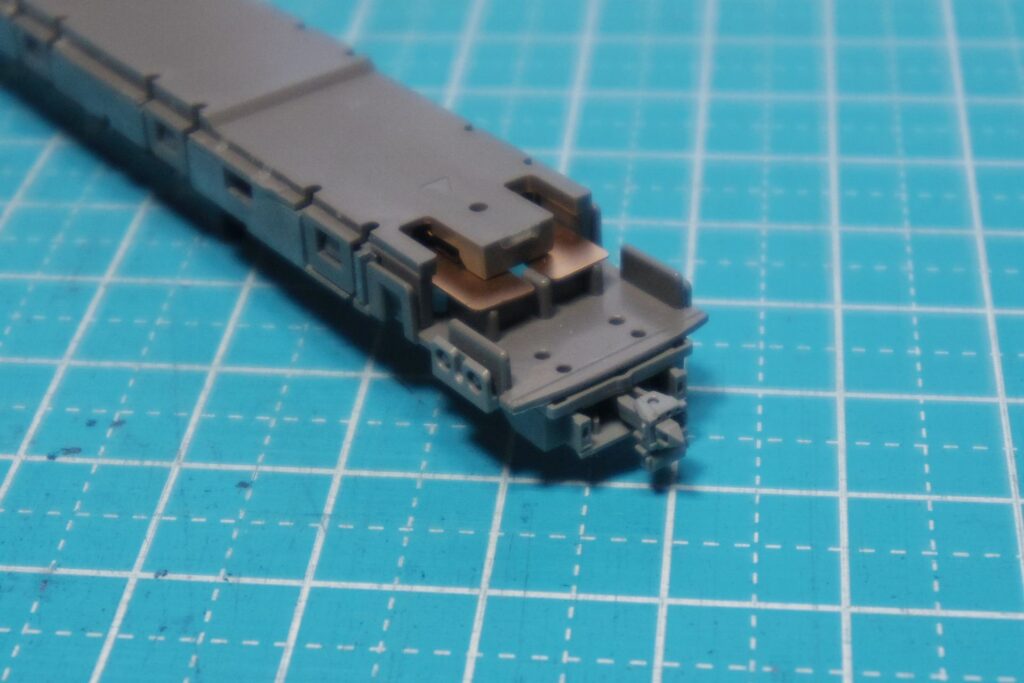

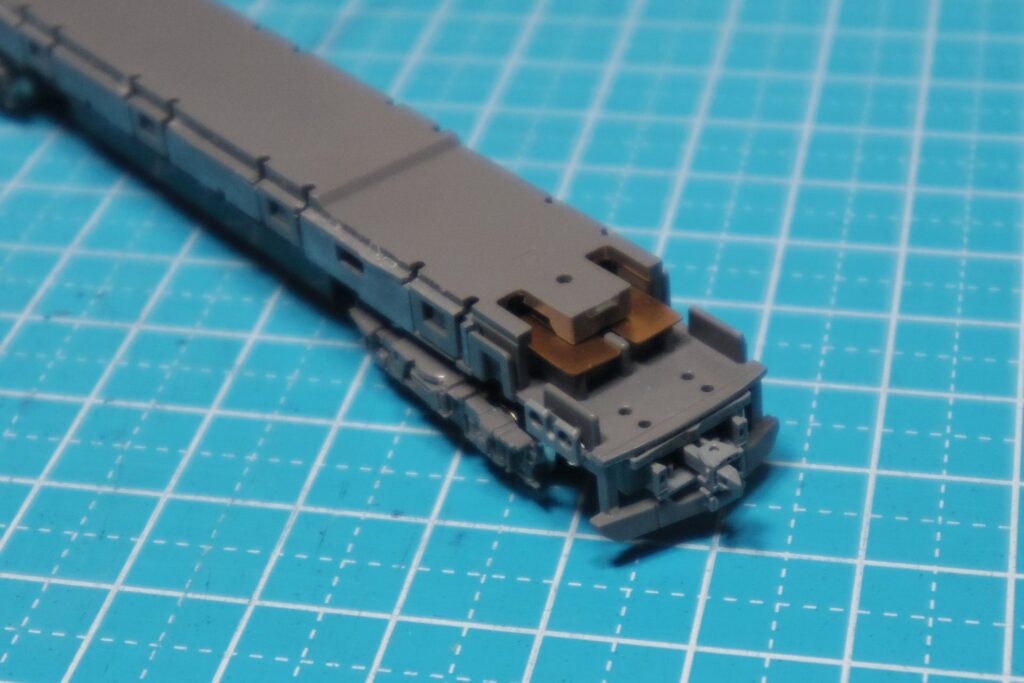

これを、「鉄道コレクション第30弾」近鉄18200系に組み込みます!

近鉄特急の中でも特に珍しい、18m級の幅狭車体でパンタグラフ周辺が低屋根化された車両です。

京伊特急などで活躍した後「あおぞら」に改造されて活躍を続けたそうな。

私自身、実ははじめてコアレス動力を使います。

冒頭で挙げた通り純正品以上に手間はかかりましたが、それと引き換えに性能は見事なものでした。

内装のリブと突起を全撤去

では始めましょう!

他の鉄コレもおおむね本稿の方法で行けると思いますが、こまめに現物合わせしながら進めてください。

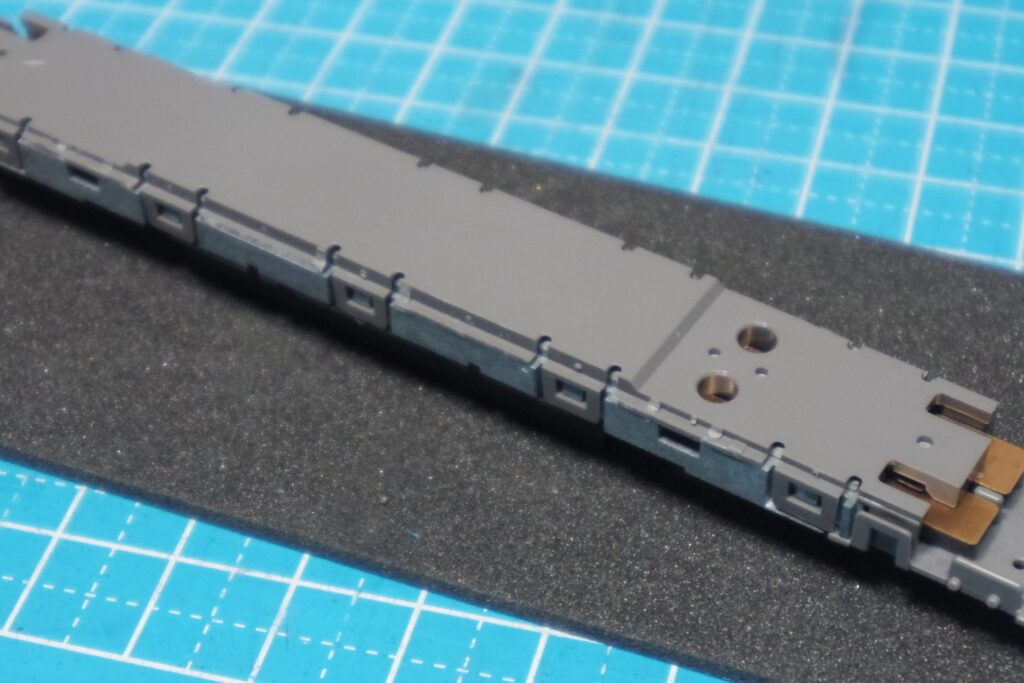

コアレスモーター動力のカバーには、左右に飛び出したリブがあります。

それによって車体が適切な高さで止まるようになっています。

リブが必要な製品ももちろんありますが、近鉄18200系には不要です。

このリブを左右全て切除してしまいましょう。

ニッパーでもカッターでも良いのでダイキャスト側面とリブをツライチにしてください。

インターネットを見た限りコアレス動力の評判は良さそうですが、唯一ネックなのが車高。

カバー左右の直角のくぼみにある出っ張りも全て削り落とすと良いでしょう。

削った箇所は耐水ペーパーでならすと確実ですね。

それでもごくわずかにM車・T車で車高差が残りますが、気にならないレベルまで軽減できます。

車端部スペーサーの長さ調整

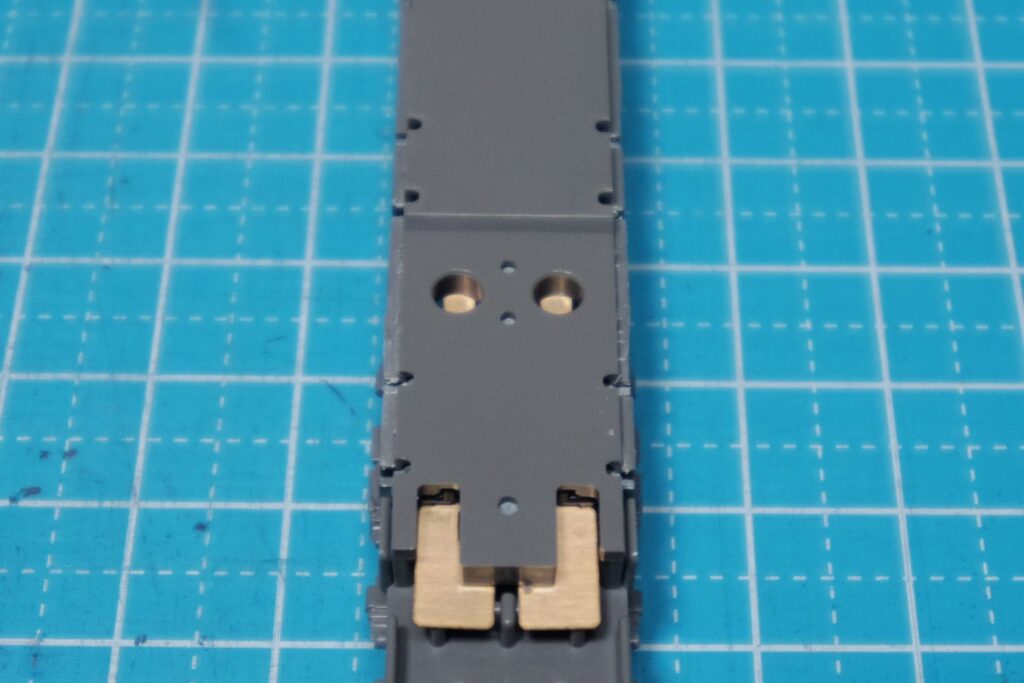

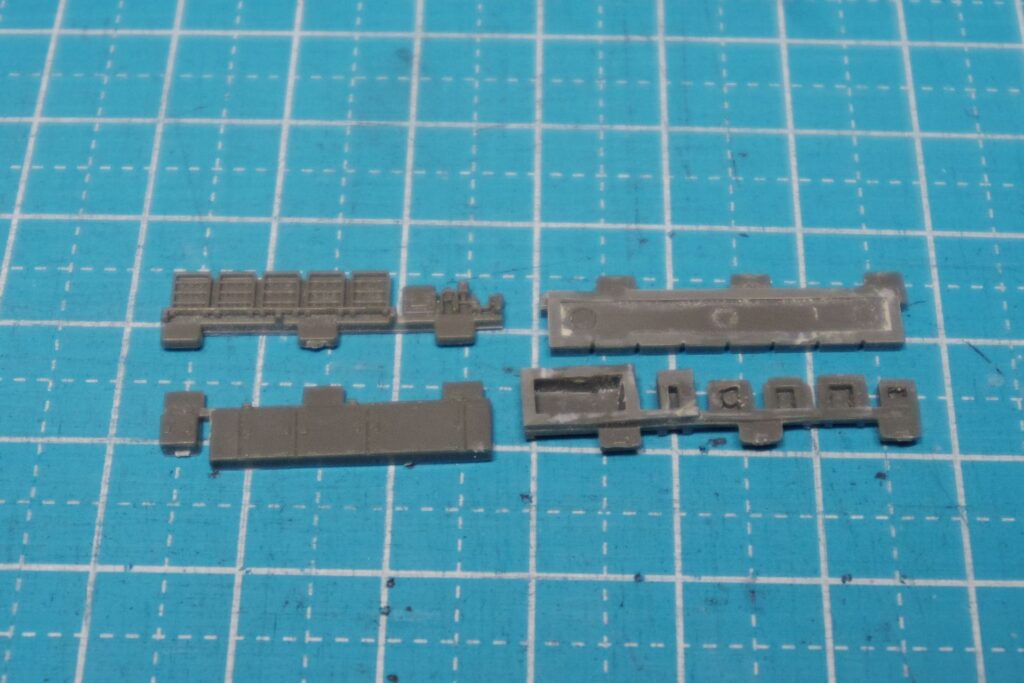

コアレスモーター動力は車端部スペーサーが装着済みです。

左右2箇所ずつ付いている突起のおかげでボディマウントTNカプラーも取り付け可能。

しかし鉄コレとは異なり、搭載したい車両に応じてスペーサーを切り詰める必要があります。

ところが、近鉄18200系はむしろ逆でした。

長さが足りない!

鉄コレ動力で「TM-06R(18m級A)」とスペーサーL(長め)が指定されている同車は、デフォルトのスペーサーではダメでした……。

こんな時はGMストアだ!

東京・秋葉原、名古屋・大須の「グリーンマックス・ザ・ストア パーツプロショップ」及び同WEBショップでは、グリーンマックス製品の補修用分売品を買うことができます。

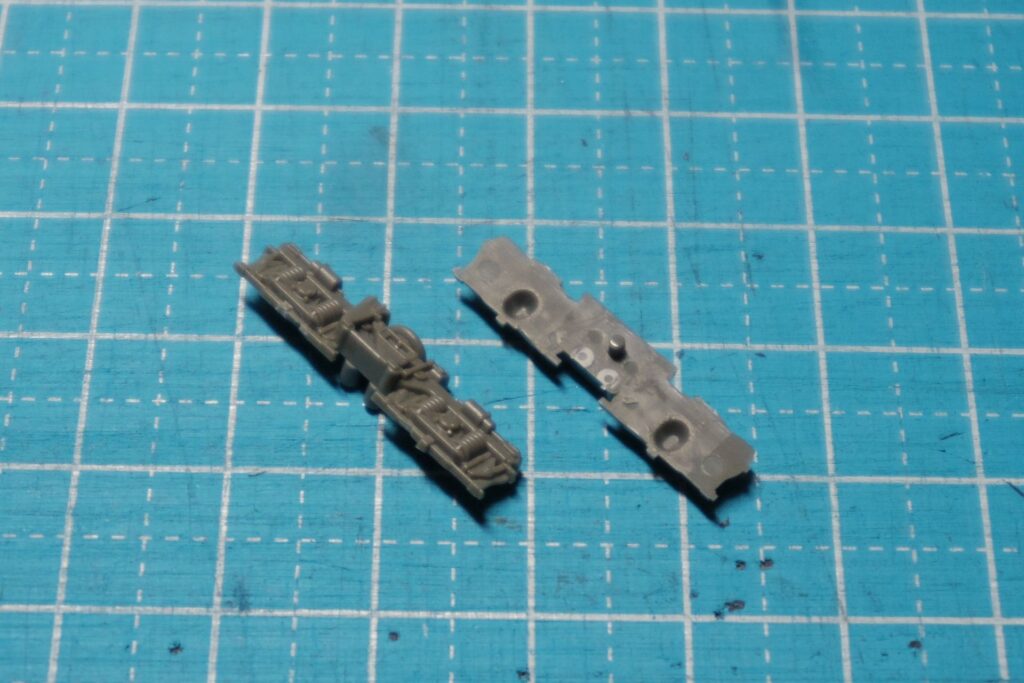

秋葉原でコアレス動力18.5m級用の車端部スペーサーを買ってきました!

18m級用と18.5m級用でスペーサーの長さが少し違います。

スペーサーは適度な固さで固定されているので、簡単に交換できます。

ピンセットやマイナスドライバーで爪を外してください。

今度は端まで届きました!

車体に干渉している部分(今回は端から1mm)を切り取ることで、車体にピッタリ合うようになります。

一発で落とせる長さだったのでニッパーで切断。

目印をつけておくとより分かりやすいです。

これで、18.5m級スペーサーに付け替えた動力が車体に収まるようになりました。

我ながら超ピッタリ!

こんな感じで、若干コストはかさみますが、分売品のおかげでやり直しやすいです。

少し失敗した程度なら動力を買い直す必要はないので安心してください。

車体・床板固定爪をどうする

続いて床板との固定爪を調整します。

メーカー製品のNゲージには、車体と床板を固定する爪が車体裏かガラスのどちらかに付いています。

18200系は車体にありました。

しかし、そのままでは車体が膨らみ、正しく固定できないので、合わない爪は調整する必要があります。

……と思っていたのですが、なんと18200系、左右とも中央の爪だけで動力を保持できることが分かりました!

車体裏側の不要な爪をカッターかデザインナイフで落としてしまいましょう。

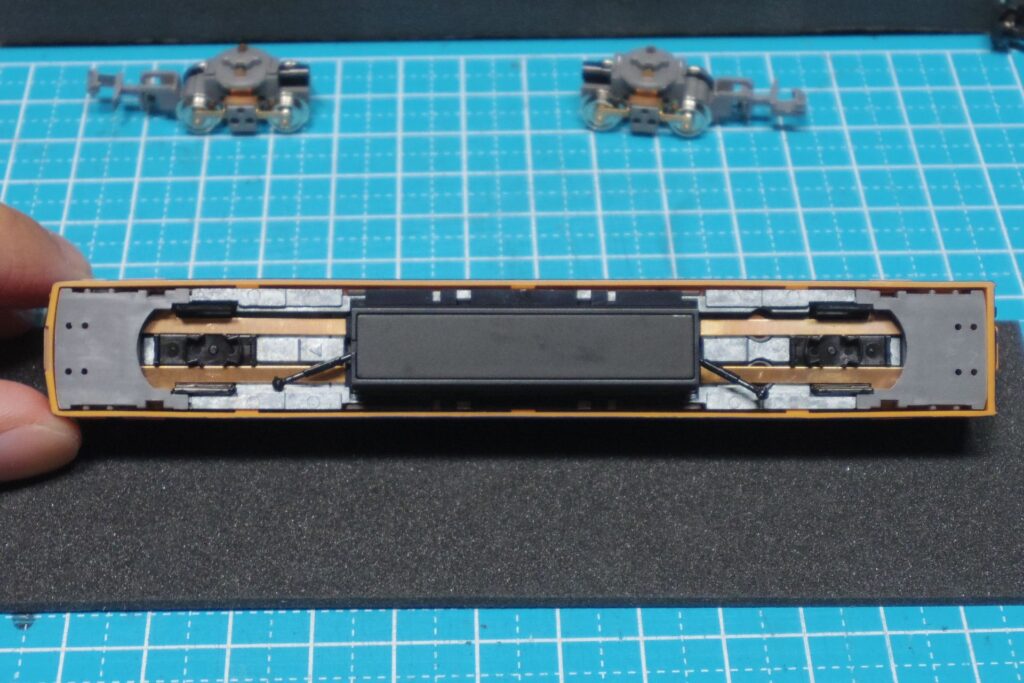

下の写真で白っぽくなっている部分が爪を切り落とした位置です。

真ん中の黒いモーターカバーに車体の爪が噛んで固定するようになりました。

高さも全く問題ないのでこれで進めます。

ちなみに、不要とした爪は上半分だけ削れば切り取らずに活用できたと思います。

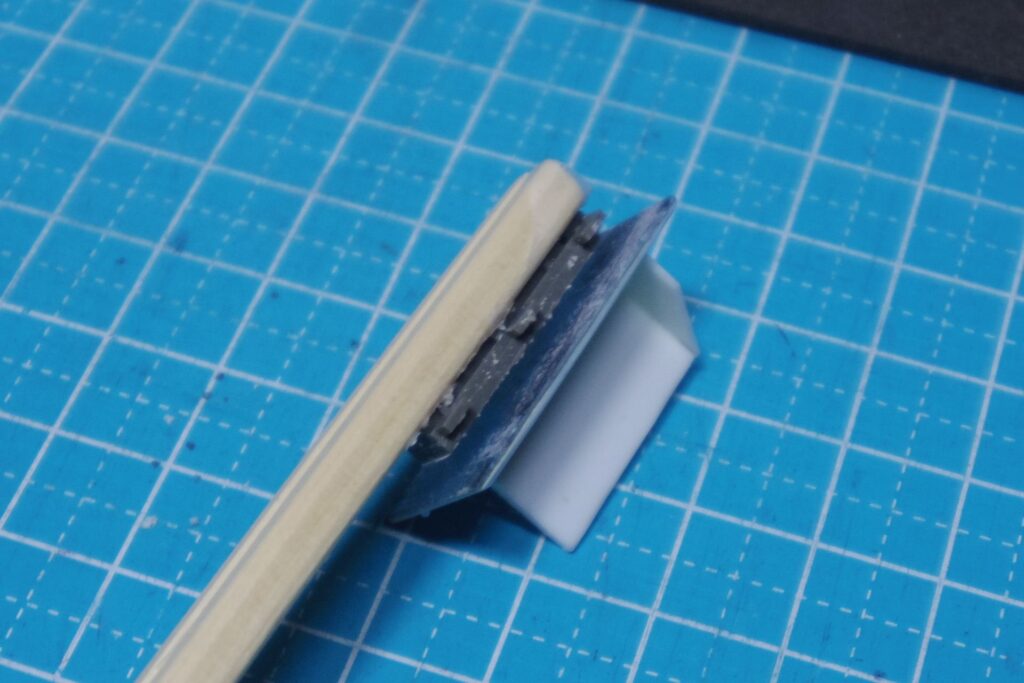

片面の頂点を斜めに削った0.5mm幅のプラ板(0.3mm厚)を新たに接着しようとしたのですが、上手くできなくて諦めました。

爪の新設も一応覚えておいて損はないでしょう。

車体・床板固定爪がガラスにモールドされている車両もあります。

またガラスの余白部分が広い場合もあります。

それらの場合はガラスの不要部分を除去するか、必要なところだけ残す・移植するなど、各自ご研究ください。

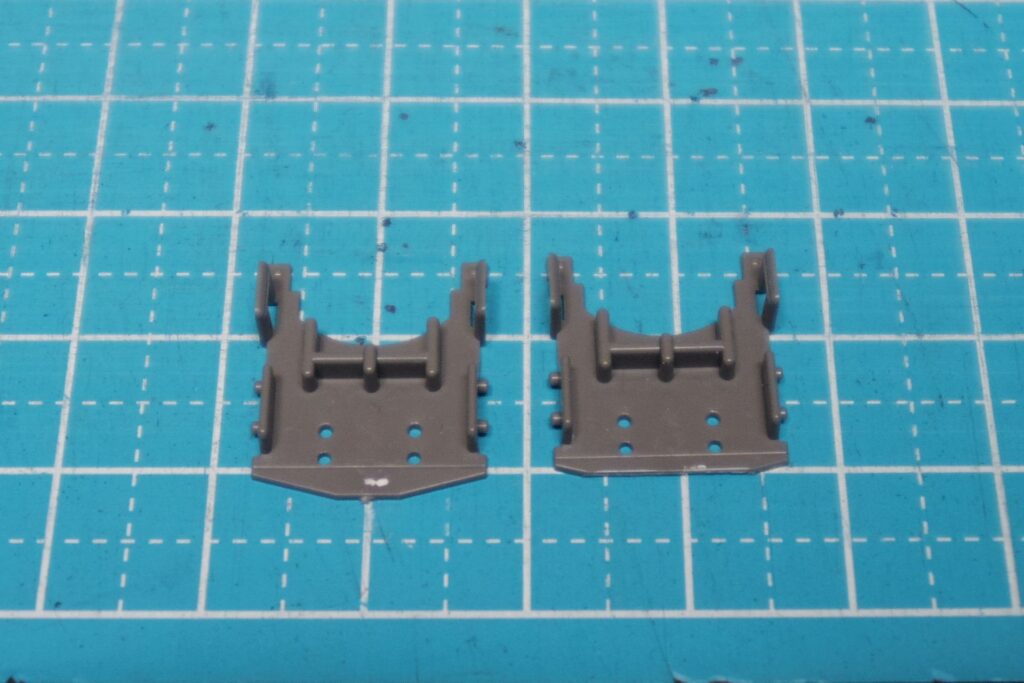

台車レリーフは鉄コレ・GMどちらでも

汎用的に使えるように、コアレス動力の台枠も台車レリーフ(別売)取付式です。

しかし、鉄コレ台車レリーフの突起が取付穴より若干大きいため、突起を削る必要があります。

もしくは、根元から下2つの突起をカットしてゴム系接着剤で固定もアリです。

鉄コレとGMで台車の軸間距離がごくわずかに違うものの、鉄コレ台車レリーフのピボット受けが大きいので案外あっさり収まります。

今回はGMストアまで行ったのもあって、近鉄12200系などの「新KDタイプ」を買っちゃいました。

ランナーから切り離して使います。

鉄コレと同じ台車レリーフがGMからも出ていたらそちらを使うと楽!

最初だけ少し引っかかりがあるものの、あとはすんなり嵌まります。

18200系の元々の台車とは形が若干異なりますが、大して気になりません。

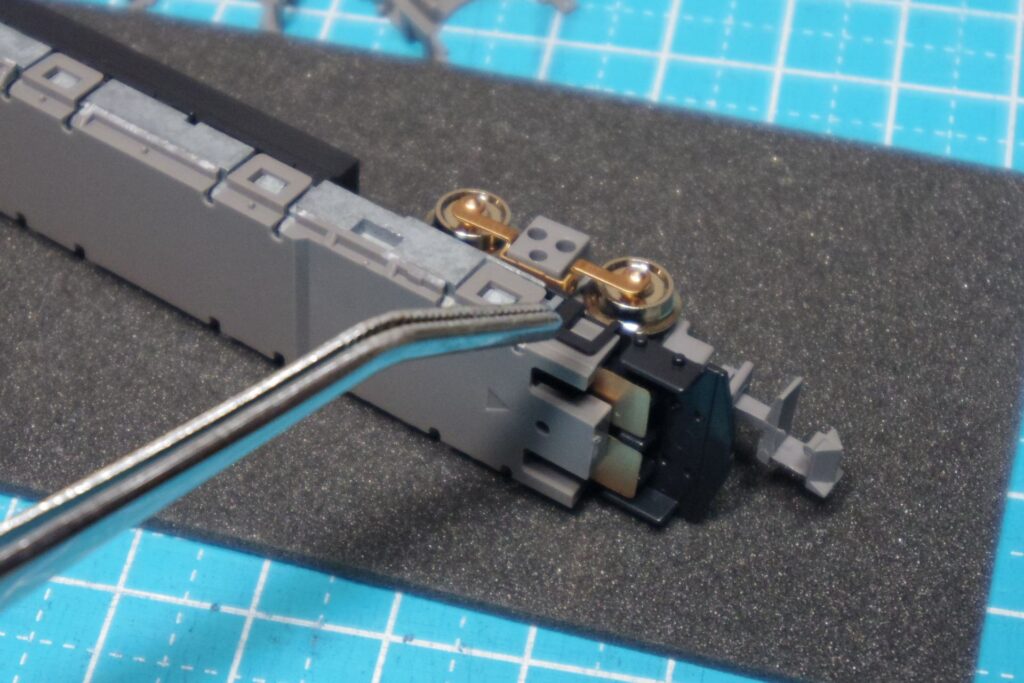

先頭M車の運転台側台車はカプラー受け撤去必須

中間車に組み込む動力は台車マウントカプラーのままで問題ないです。

でも今回は先頭車両に動力を組み込むため、前面側のカプラー受けが使えません。

動力付き先頭車両の前面はボディマウントカプラーに交換しましょう。

コアレス動力の台車は、中央側を支点に、車端部側を起こすように外します。

動力台車のギアボックスも前後の爪で留まっているので、細いマイナスドライバーで外してください。

というか、カプラーポケットを押さえてギアボックスを起こすだけでも分解できます。

お気づきかもしれませんが、この作業中すでに何度か台車を外しています。

台車自体が外れやすいのには注意ですが、開き直って分解メンテがやりやすいと考えましょう。

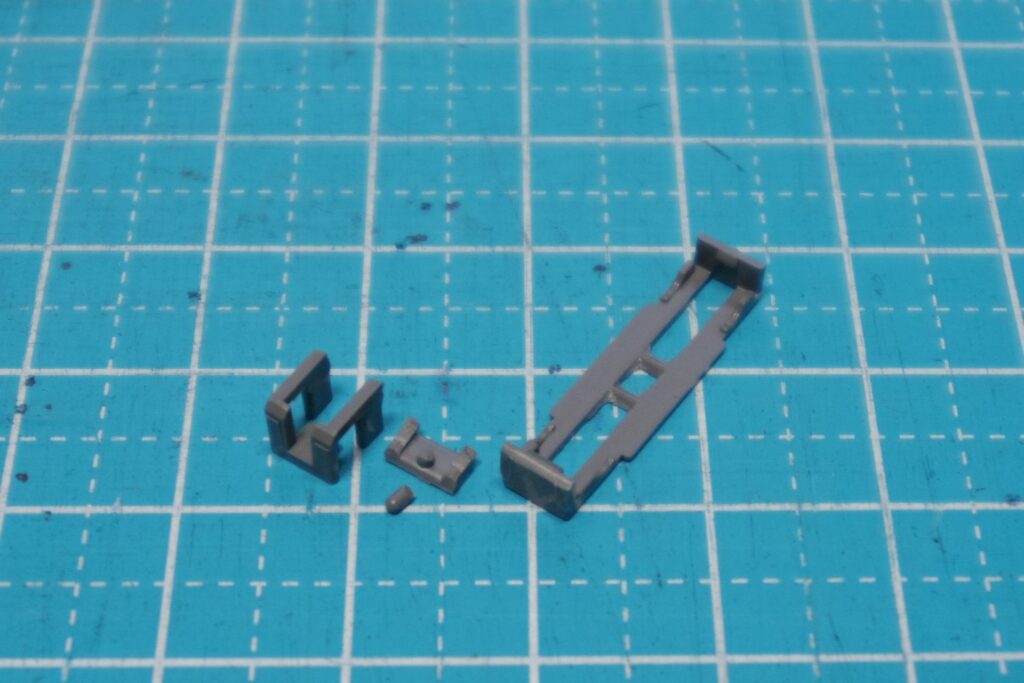

デフォルトのアーノルドカプラーとスプリングを外した後、まずカプラーポケットを縦に切り離します。

ニッパーで切る位置の目安に印をつけておきました。

その次は横に切り詰めましょう。

スプリング受けの突起に接する高さ切断できればちょうど良いです。

カプラー受けを切りすぎるとギアボックスが爪で保持できなくなるので注意してください。

写真の高さなら大丈夫!

ギアボックスカバー爪が残っているので爪でしっかり留まりました。

そしたらこの台車にもレリーフを取り付けましょう。

これで前面側の台車も完成です。

これで、前面側にボディマウントカプラーを取り付けても台車が干渉しなくなります。

ただし元のアーノルドカプラーには戻せません。

カットに失敗したら分売品を頼りましょう。

ボディマウントTNカプラーの取り付けとスカート

ここまでやってようやくボディマウントTNカプラーを取り付けできます。

車両によって密連・密自連タイプを使い分けましょう。

今回は「密連形TNカプラー(グレー電連付・207系用)」(品番:JC25)を使います。

スプリング付きのTNカプラーが普及してもなお販売が続けられている非スプリングタイプ。

グリーンマックスの近鉄車両には重宝します。

元々は207系用なので電気連結器が2段になっていますが、18200系では1段しか使いません。

下の小さい電連はカット!

そしたら車端部スペーサーにTNカプラーを取り付けます。

あの突起にこの穴ということで、取り付け自体は一切加工なし!

それでもカプラー受けやベースが車体・台車に干渉する場合があります。

今回だと元々のスカートの中間柱が干渉しました。

柱省略済みの近鉄特急用スカート(グリーンマックス)を、車体裏側との干渉部分をカットの上、ゴム系接着剤で固定しました。

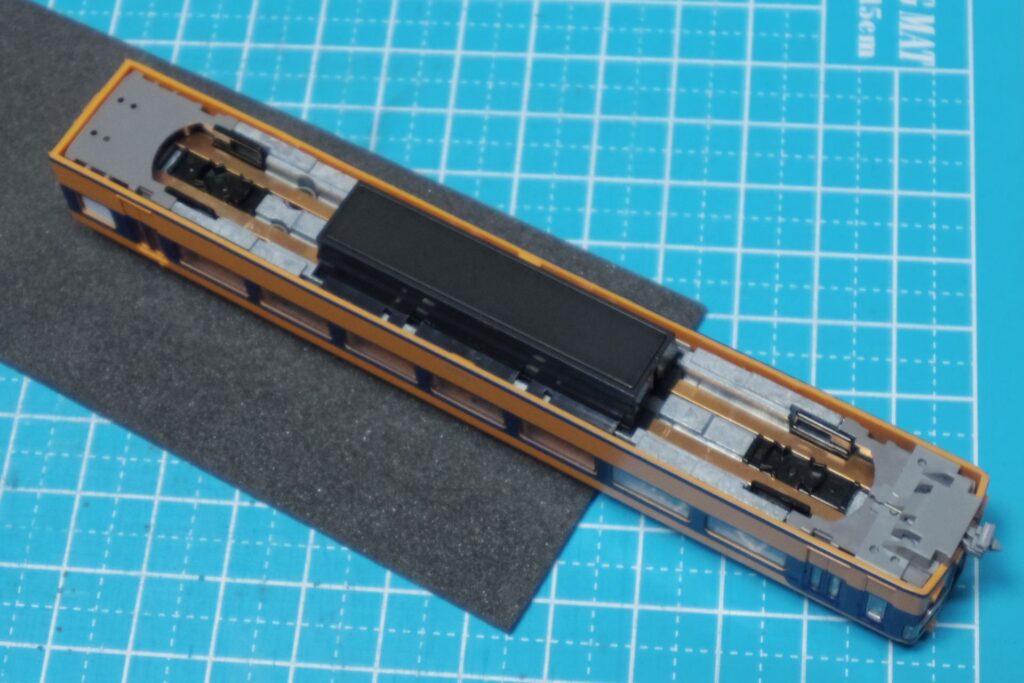

動力ユニットに戻すとこんな感じ。

干渉部分は現物合わせしながら調整してください。

なお、トレーラー車の前面も同じTNカプラーに交換したところ、ごくわずかな取付位置の違いにより、ベースをわずかに削ることになりました。

その時は削りすぎに注意しましょう。

床下機器を薄く削って接着剤留め

リブの切除と平滑化、取り付け爪の調整、台車レリーフ取付と前面カプラーボディマウント化までやればあとはもう少し!

最後に床下機器の移植をやりましょう!

鉄コレの床下機器は、裏側の半分が肉抜きされて外枠だけ残っていますが、そのフレームがコアレス動力のモーターカバーに干渉します。

ということで、床下機器裏側の肉抜きされた枠を全て除去しましょう。

鉄コレのコアレス動力化は初めてだったので、粗い耐水ペーパーで雑に削ってからニッパーで枠を切りました。

ある程度削れれば、ニッパーでザクザク切っても部品に負荷がかかりにくいと思います。

薄くなった床下機器は折れやすいので、接着までは用心してください。

そしたら鉄コレ床板との取り付け爪を全部カット!

平滑になったらゴム系接着剤で黒いモーターカバー上部に接着してください。

爪を切った後で接着位置を忘れないよう、正しい取付位置と照合しながら移植しましょう。

18m級だとコアレスのほうが台車間隔が狭いです。ごくわずかですけど。

機器同士の接着間隔もわずかに狭めても良さそうですね。

何はともあれ、これで全部の作業ができました!

あとは車体を床板に被せれば……、

鉄コレのコアレス動力化、完成です!

鉄コレの動力車内がこんなにスッキリ!

冒頭で挙げた通り、コアレスモーター動力の走行性能は高いです。

起動電圧が非常に低いので、パワーパックのダイヤルを少し回しただけで発進します。

停車時はフライホイールにより、ダイヤルを戻しきっても残った慣性でなめらかに停止。

駆動音も静かに思えました。

旧来の2モーターや文鎮動力に比べるとものすごく変わったと思います。

ただし起動電圧の低さから、ライトユニットの構造次第では常点灯が難しいかもしれません。

さらに、鉄コレも動力車の客室内シースルーができます!

動力単品だと内装パーツがシートなしなので、クロスシート部品に交換、または背もたれの張り出しを自作するとさらに効果的です。

鉄コレ純正動力だとシースルー効果は期待できなかったでしょう。

一方、トレーラー車は鉄コレ純正パーツで走行化させました。

前面カプラー・スカートをボディマウントに対応させた以外はほぼいつも通りです。

走行性能・シースルーに加えて、コアレス動力のM車はライト点灯化もしやすくなると思います。

内装にスプリング用の穴が開いていて、集電板も車端部近くまで伸びているおかげです。

鉄コレ純正動力は、台車の首振りを妨害しない位置で集電板が途切れるため、コアレスのそれより短いです。

床板の前後フレームが高いのもあって通電経路の引き延ばしも苦労するかも。

そもそも鉄コレのプラスチックは遮光しないと光を透過します。

その時点でかなり大変ですが、将来的に鉄コレ点灯化にコアレス動力は大きく貢献するかもしれません。

さいごに

近鉄18200系を例に、グリーンマックスのコアレスモーター動力ユニットを「鉄道コレクション」車両に組み込む制作例をお届けしました。

要点をまとめると以下の感じです。

- 動力内装パーツのリブを切り落とし、突起を全て平滑にする

- 車体・床板固定に不要部分を削る、または爪を新設する

- 先頭車両がM車なら前面側の台車・カプラーをボディマウント化

- 床下機器を薄く削ってゴム系接着剤で固定する

鉄コレ純正動力のほうが換装は簡単ですが、コアレス動力化のメリットも十分!

点灯化まで考えているなら尚のこと。

21~17m級の鉄コレなら対応できそうです。

大まかなやり方はここまでの通りで大丈夫だと思いますが、最終的には現物を見ながら調整を心がけましょう。

これら以外の車両は引き続き純正動力で走行化させてください。

私もまた別の車両にコアレス動力入れてみます。

今回はここまで!

ありがとうございました!