KATO旧製品のDD13形ディーゼル機関車を、江若鉄道タイプに改造する制作工程を進めています。

前回は、不要なモールドを撤去し、車体を軽く洗った後、塗装棒に両面テープ留めして塗装の準備を行いました。

前回の制作工程(塗装前の準備)をまだご覧になっていない場合は、そちらもぜひご覧ください。

今回は塗装です!

缶スプレーで車体を塗装しました。

しかも今回は2色以上の塗り分けを行うため、マスキングも必須に。

本稿では、スプレー塗装や2色目を塗る前のマスキング方法について、私が行った工程を振り返りながら解説していきます。

下地を整え明るい色から

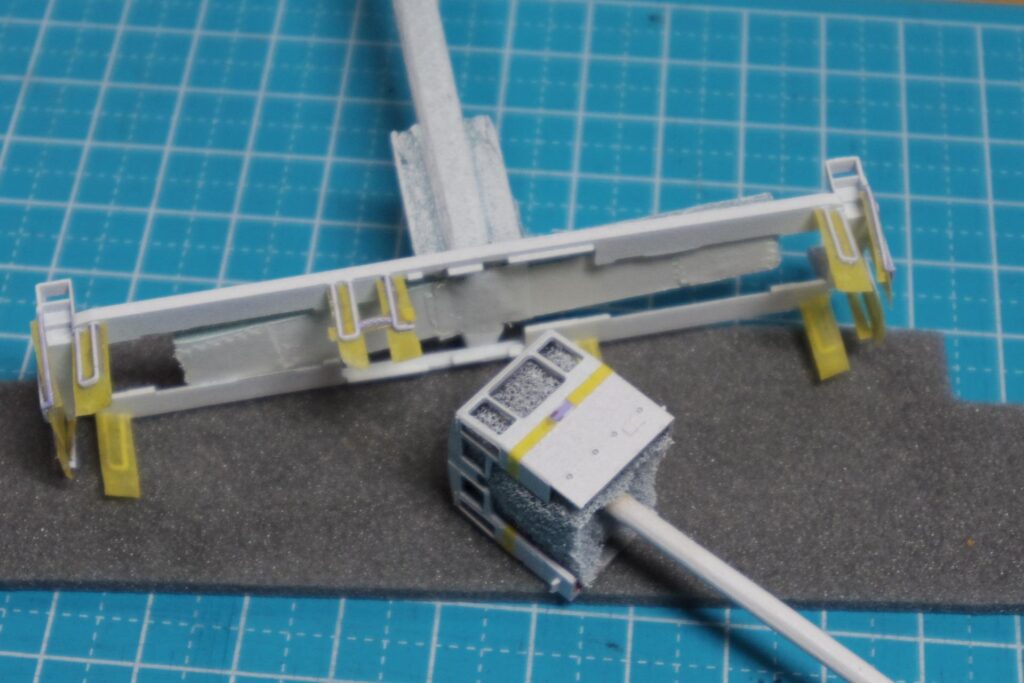

前回は、新しい色を塗る対象部品を塗装棒に貼り付けたところで区切っていました。

本稿はこの続きから進めていきます。

ということでさっそく鉄道スプレー…の前に、先にランボード・手すりにメタルプライマーを吹いておきます。

プライマーは、塗料が乗りにくい金属部品に色を定着させやすくする透明な下地塗料。

触った感じだとこのランボードは軟質プラと思われ、完成後に触る機会も多いので、塗料がはがれるのを防ぐために吹きます。

まだ自宅に残ってるクレオスのスプレーを使い、全体に薄く2回塗りしました。

今回塗装した部品に金属部品はありませんでしたが、金属部品(真鍮、洋白線など)を使用した場合はプライマー処理を必ず行いましょう。

プライマーが乾燥したら今度こそ色を付けていきます。

1色目は「白3号」(グリーンマックス)!

これで元々の色を隠しつつ、次の色を発色させやすくしましょう。

今回は白いラインも表現するため、「白3号」がそのまま1色目になります。

2色以上塗る場合、白のように明るい色から先に吹き付けるのが基本。

下地色の影響を受けやすい色もあるからです。

ただし、あえて発色を暗くする場合はこの限りではありません。

さて、スプレー吐出口を塗装対象から20~30cm程度離した状態で、上下左右斜めのいろんな角度で腕を動かしながら「シュッ!」と吹き付け!

撮影のため部品を全部塗ろうとしてますが、実際は1部品ずつ塗装棒を持っての作業をおすすめします。

「白3号」の1回目を終えた様子がこちら。

全然まだ下の色を隠せていません!が、スプレー塗装の最初はこんなんで良いのです。

焦らないで、薄く塗り重ねるのが大事!

本来この手の中古・ジャンク品を塗り替える時、IPA(イソプロピルアルコール)に数時間・数日漬け込み、塗装剥離したほうが良いです。

自動車用の水抜き剤としてホームセンターなどで手に入ります。

しかし、IPAは揮発性が高い液体で、一度開けたら保管にも要注意なので、私は今のところIPAを使わずに塗り替えをやっています。

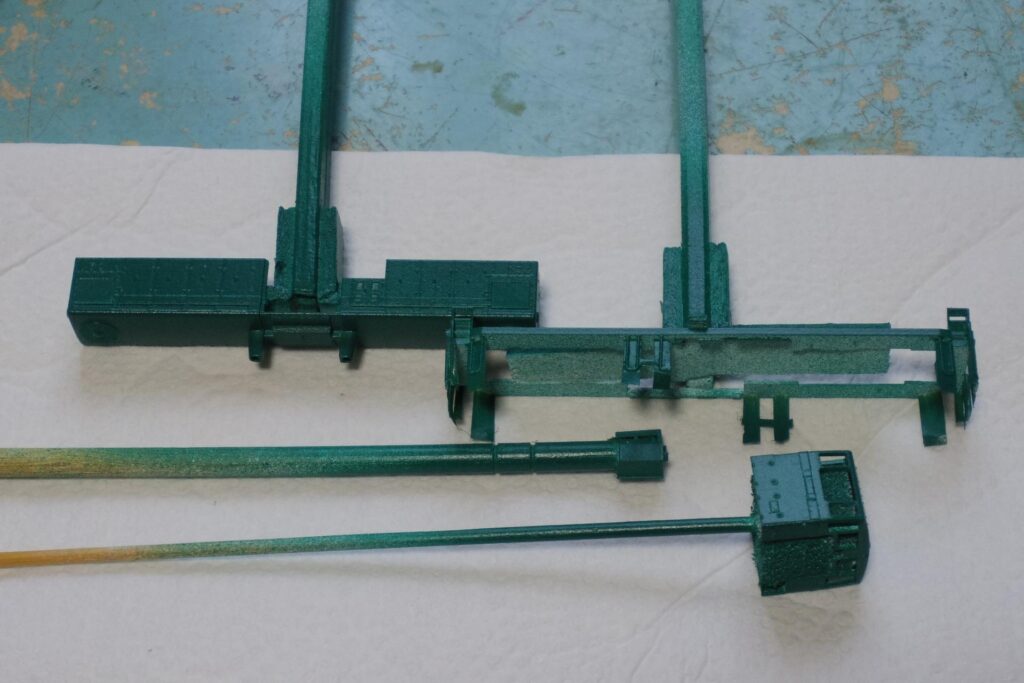

そして、かれこれ3回くらい白を塗り重ねました。

元々の色がほぼ見えなくなる程度には塗装できたと思います。

しっかり乾燥させて次の行程に進みましょう。

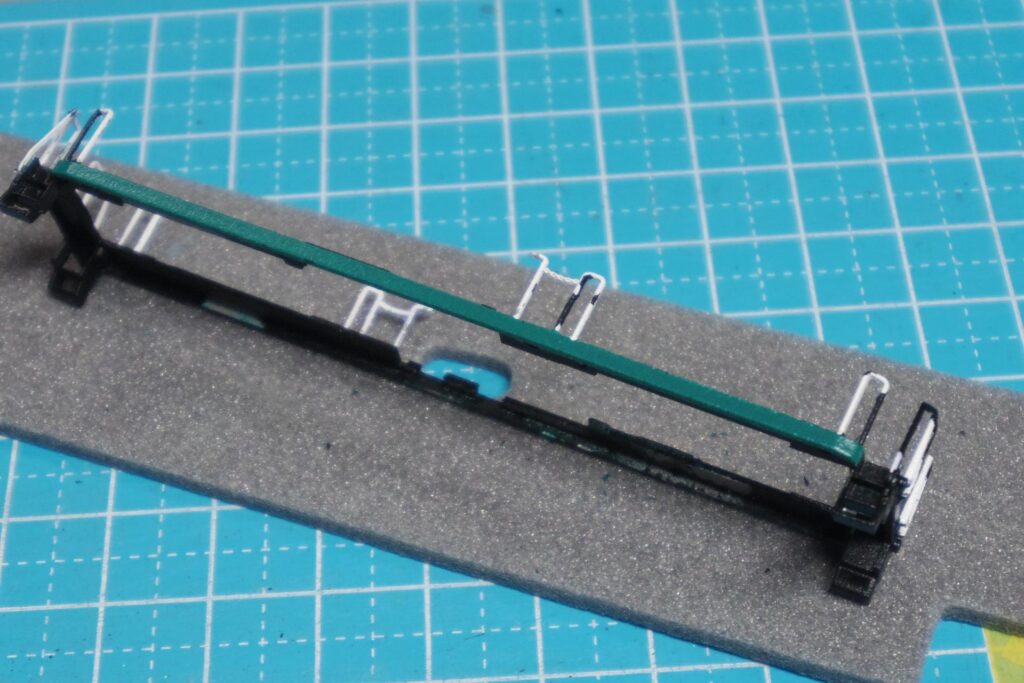

今回は白塗装の一部を帯として残した上で、大部分をダークグリーンにしなければなりません。

そうなると、塗装の肝、マスキングが待っています!

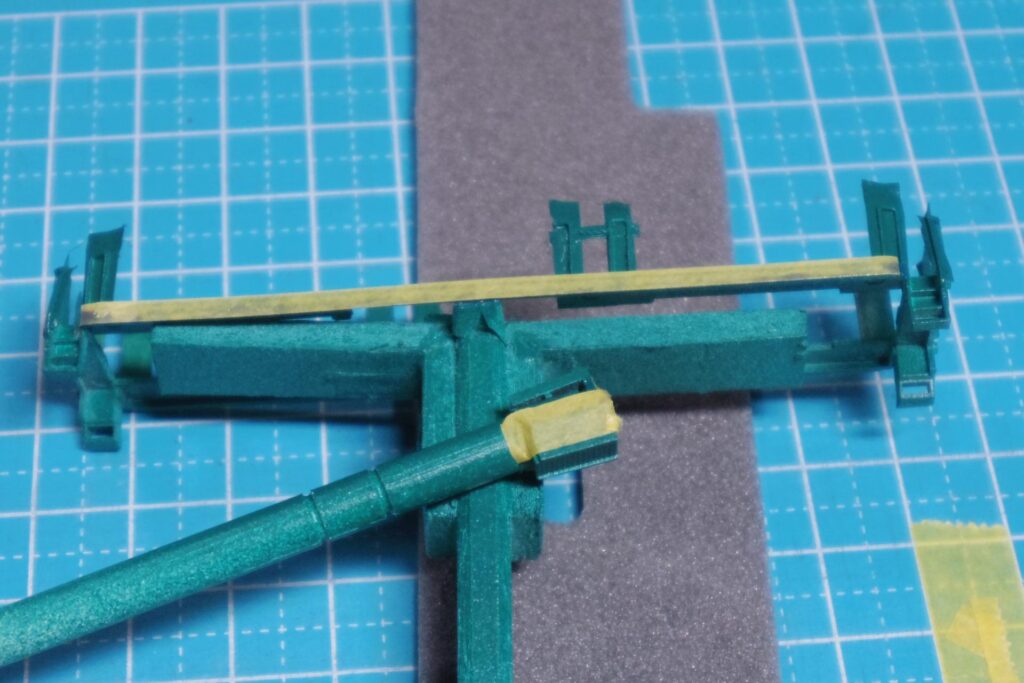

マスキングテープの切り出し

マスキング方法について解説します。

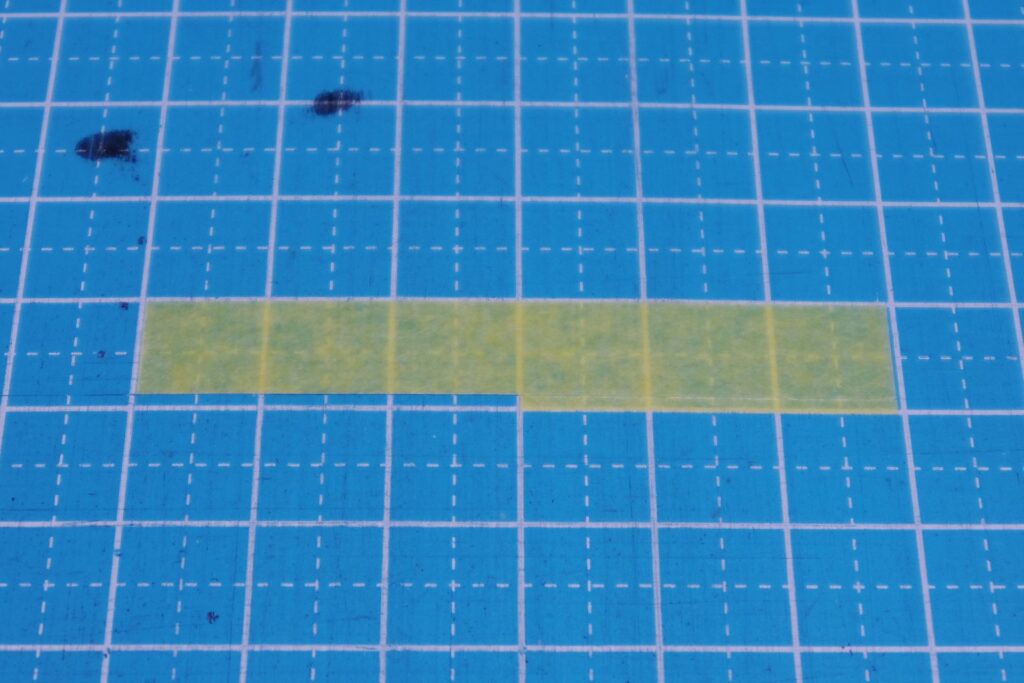

ロールから引き出したテープをいったんカッティングマットに貼り付け、必要な長さ・幅に切り出しましょう。

フチにゴミが付いているかもしれないので、新しい切り口を作るのです。

今回は1.2mm幅という、手持ちの定規で測りようのない幅が求められました。

カッティングマットのめもりや点線の位置を目安に、現物合わせで納得いくまで切り出してみてください。

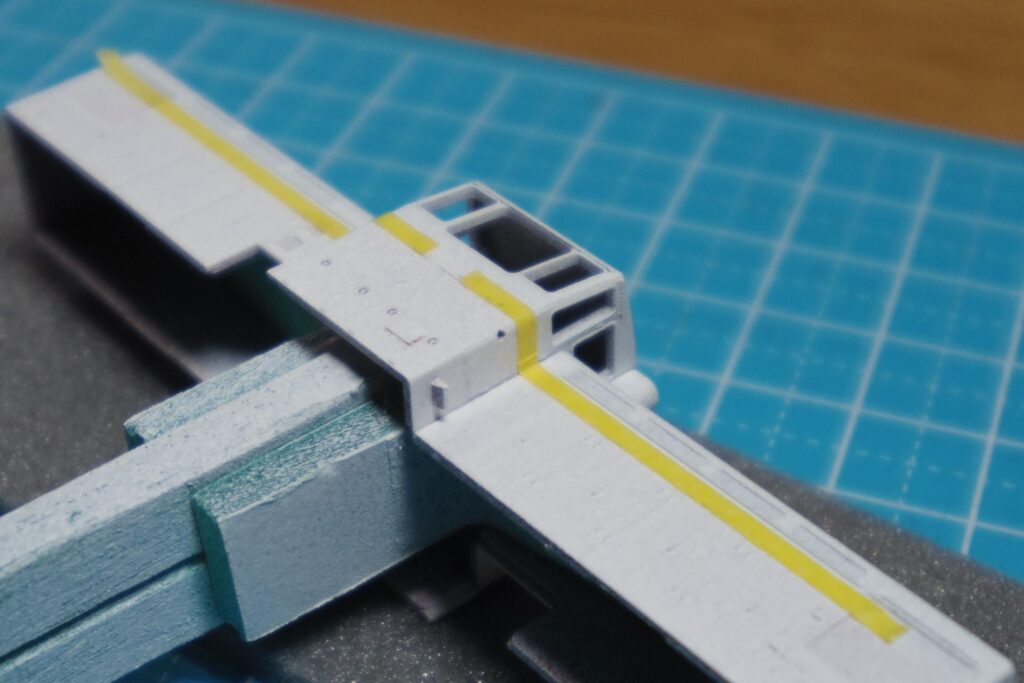

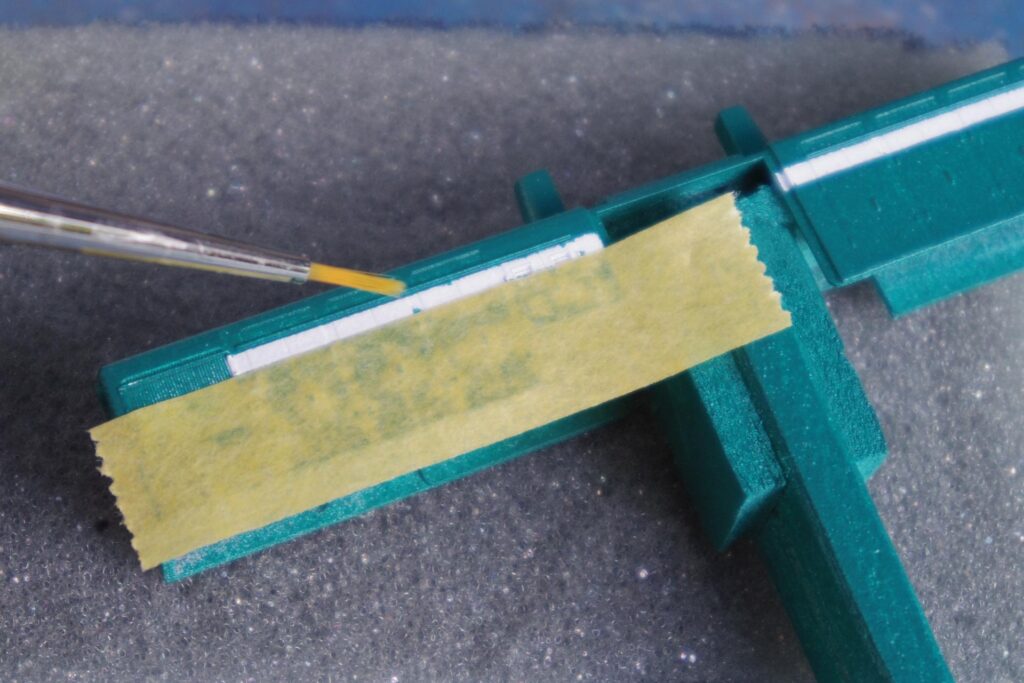

今回はDD13形のキャブとボンネットに、白帯を残すマスキングをします。

別パーツになっているので、組み立て時にラインが違和感なく繋がるようにしなければなりません。

とはいえ、そのままでは正しい角度を出せているか分からない場合があります。

写真や図面を熟読しつつ、マスキング箇所の近くにあるモールド(窓枠、ドア、グリルなど)との位置関係を参考に、正しい高さ・角度でマスキングしてください。

位置が確定したらテープを密着させます。

ピンセットやカッターの面、綿棒などを押し当てましょう。

マスキングしない部分にテープが掛かった場合、カッターまたはデザインナイフで除去してください。

段差のある箇所のテープには、切らない程度のスジを付けて、その段差にテープを密着させましょう。

ちなみに、プラスチックケース付きのマステも販売されています。

ケースを閉じていればゴミを防げるので、余すとこなくマスキングテープを使えておススメです。

私もケース入りのマスキングテープを使っています。

マスキング液のススメ

しかし、テープを貼りづらい(貼れない)箇所にマスキングしなければならないこともあるかもしれません。

そんな時の補助として、マスキング液があると便利です!

「マスキングゾル改」(クレオス)が有名ですかね。

私は「マスキングコートR」(ガイアノーツ)を使います。

水溶性の液体となっており、そのままでも、水で薄めても使うことができます。

製品によってはキャップが筆になっていることも。

ビニール系のマスキング液なら換装後に切削もできます。ラベルをご確認ください。

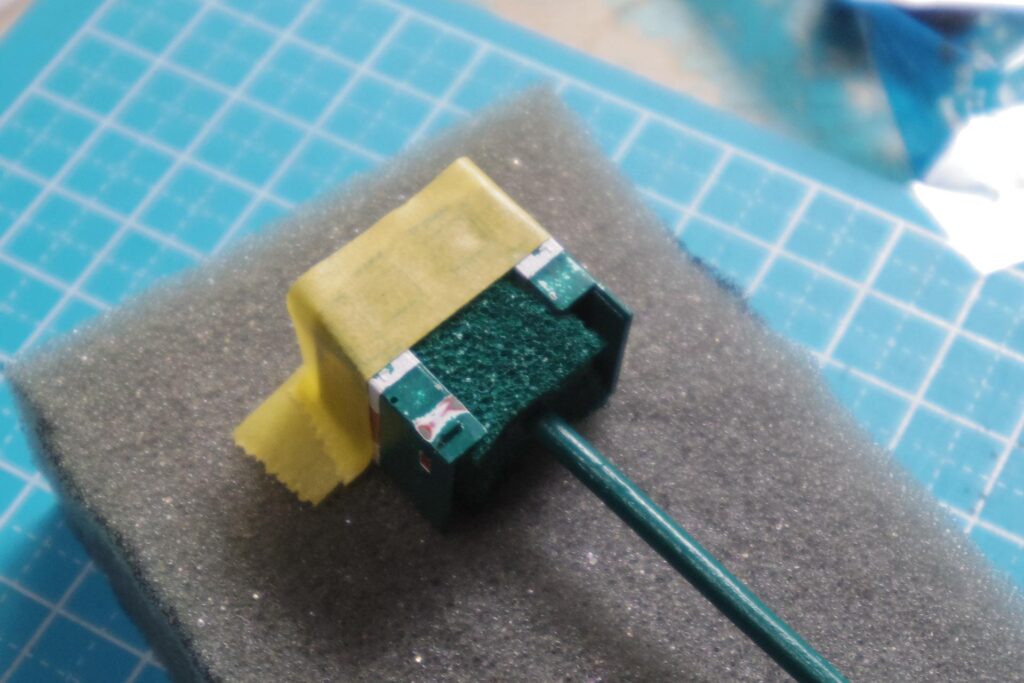

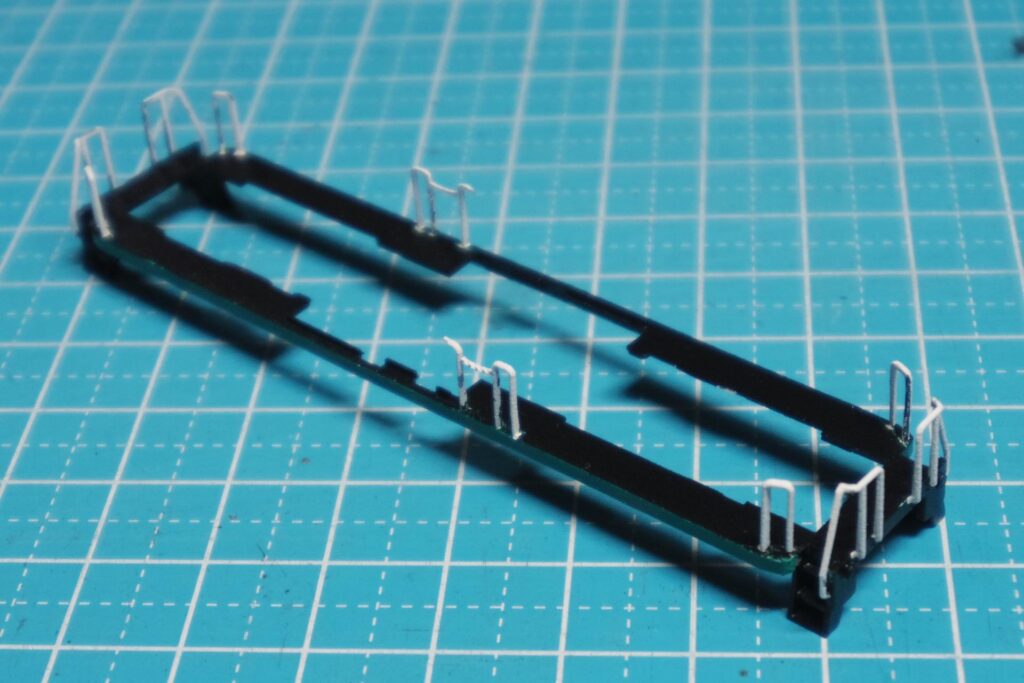

今回は、ランボード手すりと、ナンバープレート部にマスキング液を使いました。

片面にマスキングテープを貼って土台にし、もう片面に「マスキングコート」を塗布。

そのままだと粘り気が強かったので、原液の半分程度の水で伸ばしています。

マスキング用とはいえ、マスキング液も塗料の一種。

厚さにもよりますが乾燥まで30分~1時間は見ておきましょう。

テープと違って面にしっかり食いつくので、薄塗りでもしっかり吹き込みを遮断できます。

そのかわり液体なので制御しづらいのがデメリットでしょうか。

特に原液の場合、はがす時に下地塗装が持っていかれる可能性も正直あるので、心配なら希釈をおすすめします。

にじみ止めして2・3色目

さぁそしたら2色目を吹き付け。

緑色にする箇所を「京阪ダークグリーン」(グリーンマックス)で塗っていきます。

キャブとボンネットのマスキングテープ目がけて「白3号」をシュッとな!

え、なんか言ってることがおかしくない?

いいえこれで良いのです。

マスキング箇所に前の色をもう一度吹くと、にじみ止め効果があります。

自分はテープを密着させたつもりでも、肉眼で見えないスキマにどうしても粒子は入り込むもの。

だから、同じ色の粒子で吹き込み箇所を塞ぐことで、次の色の吹き込みを低減できます。

塗料を入れ換えづらいエアブラシならまだしも、スプレー塗料なら別の缶に持ち替えるだけなので、やっておくとお得。

もちろん薄塗りで行きましょう!

改めて、にじみ止めの乾燥を待ってから「京阪ダークグリーン」を塗装しました。

薄塗りの2回塗りで、足りないと思った箇所だけ3回塗りをしています。

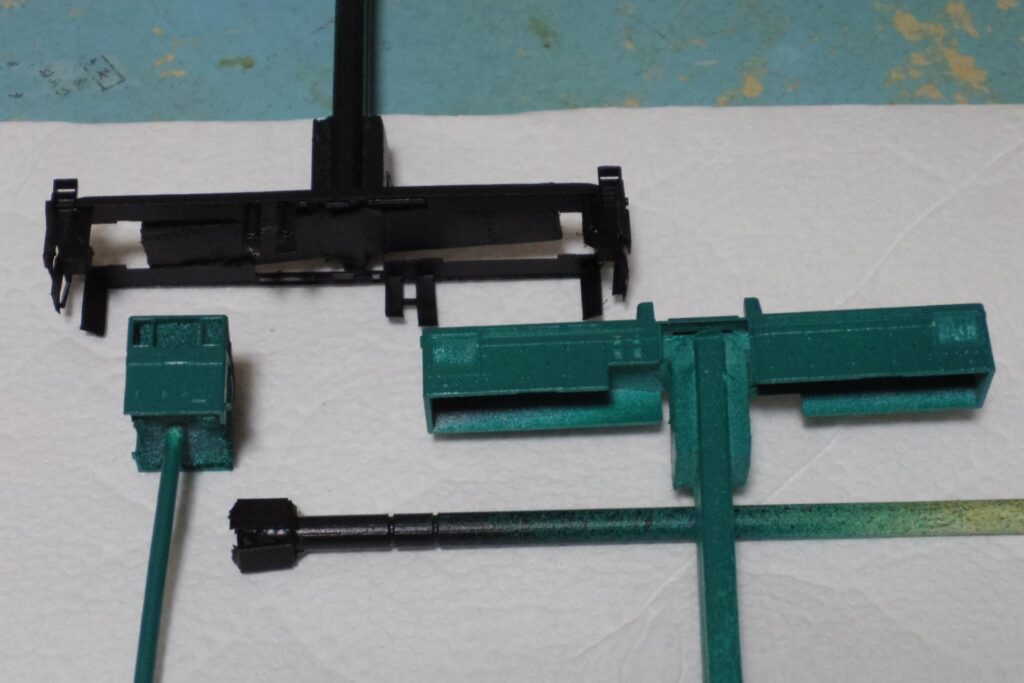

ダークグリーンで終わりの部品は、これでいったん塗装終了です。

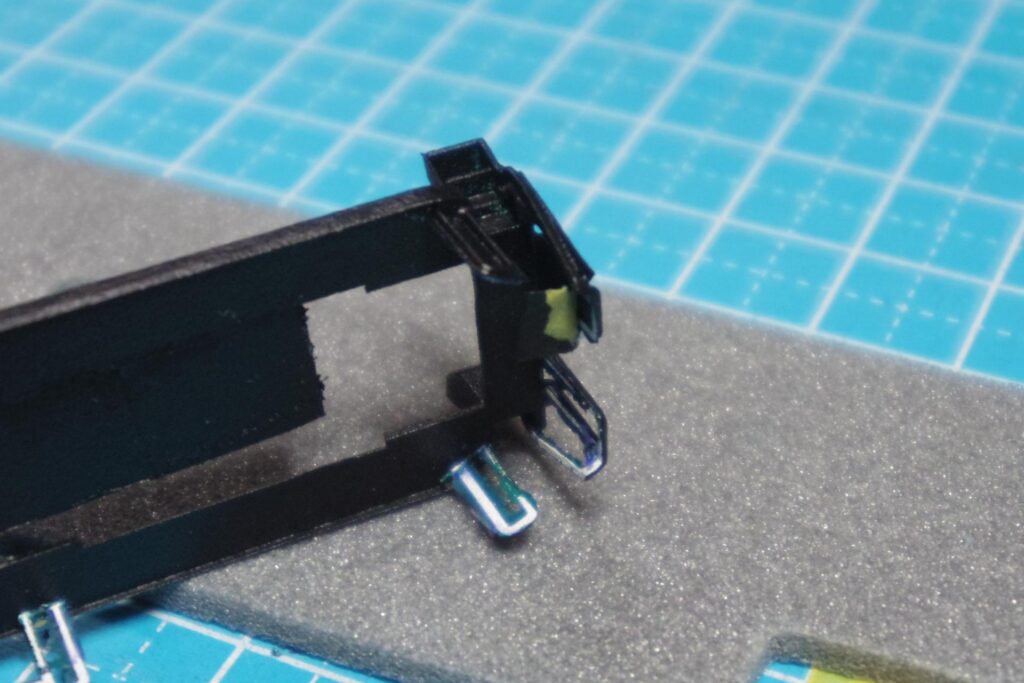

蓄電池箱上部とランボード足場・ステップには黒色を塗装するので、グリーンで残す部分をマスキング。

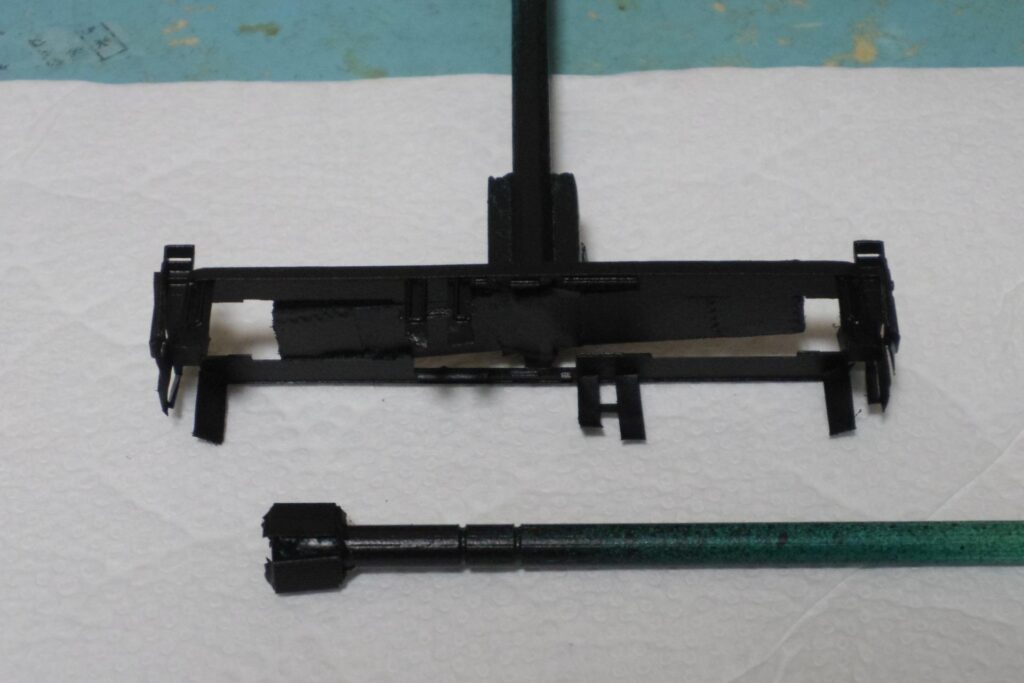

これもにじみ止めをした後に「黒色」(グリーンマックス)で塗装しました。

ただしステップのくぼみなど、奥まった箇所は缶スプレーでは塗りづらいです。

かといってスプレーを吹き過ぎるとすぐ厚塗りになり、無駄な塗料が垂れてしまうので、無理は禁物!

緊張のマスキングはがし

さぁ、ひとまずスプレー塗装が全部終わりました!

ここからドキドキのマスキングはがしのお時間です。

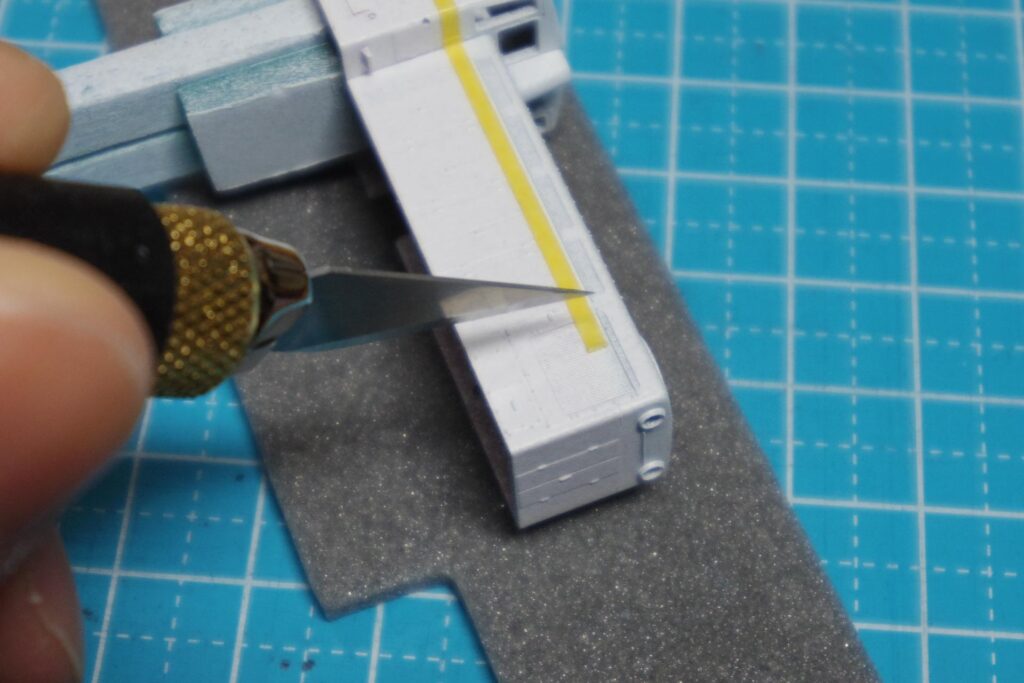

カッターやデザインナイフでテープ先端の角を慎重に起こし、取っ掛かりを作りましょう。

つまめる程度にテープを起こしたら、ピンセットに持ち替えてゆっくりペリペリ剥がしてください。

おおむね良い感じに塗装できていましたが、白帯の一部箇所にダークグリーンの吹き込みが出てしまいました。

しっかりマスキングテープを定着させたつもりでも、こうなる箇所は出てきます。

さらに、キャブの前面下部はスプレー塗装をミス(吹き付け間隔を詰め過ぎた)し、ムラだらけでボッテリになってしまいました。

ショックのあまり撮影を忘れて耐水ペーパーで削り落としたのがこれです。

この他にも、ランボード側面や蓄電池箱で同じような吹き込み、不定着がぽつぽつ見られました。

取れないマスキング液は水でふやかす

マスキング液でマスキングしたランボード手すりは、まず土台のテープを剥がし、マスキング液を剥がす取っ掛かりを作ります。

手すりを折らないように要注意!

端からデザインナイフで少しずつはがし、つまめるところからはピンセットで剥がします。

が、すんなりいかず、ところどころにマスキング液が残ってしまいました。

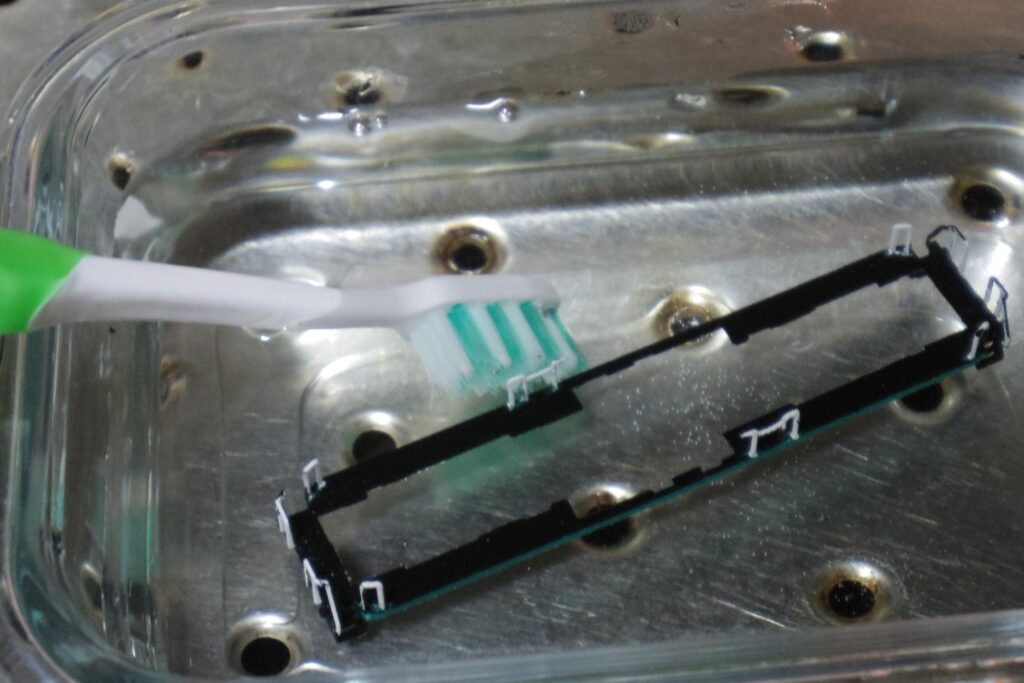

こんな時は、お湯に漬けて歯ブラシでこすると落とせます!

無理な力を加えず、様子を見ながら撫でるようにこすってみると良いでしょう。

細かいゴミがポロポロ水に浮いてくれば成功です。

下の塗装が持っていかれた部分も若干ありましたが、後でタッチアップを施すので、心配し過ぎることはありません。

次は、これらの吹き込みや塗装ミスを修正していく作業が待っています。

スプレー缶から筆に持ち替えて塗装はまだまだ続きますが、長すぎてしまうのでここで一区切りにしましょう。

さいごに

今回は、KATO旧製品のDD13形を江若鉄道タイプに改造する塗装工程(スプレー塗装)を解説しました。

いろんな角度から薄く吹いて重ね塗りしましょう。

ただし今回はマスキング作業もむちゃくちゃ大事!

そのまま使えるもの以外、できれば太めのテープを自分で切り出すようにしましょう。

幸いにも、マステは何度か貼り直しできます。

しんどいかもしれませんが、納得できるまで切ったり貼ったり試行錯誤して、理想的な塗装を実現させましょう!

それでもダメだったところはじっくり修正していけば良いのです。

次回は、そんな塗装の修正・タッチアップを取り上げます。

念願だったあの機材をついに導入したので、次回でようやく使えるようになるでしょう。

ひとまず今回はここまで!