当サイトでは、空箱を再利用したNゲージ車両ケースの作例を紹介しています。

記事にしたもの以外に、撮影外でちょくちょく作っています。

そんな中、またしてもカードゲームの空箱でNゲージの車両ケースを作っちゃいました!

種類によってはコンビニでも簡単に手に入るトレカ。

箱買いして一気に開封した様子もSNSで簡単に見つかりますよね。

そんなパック開封が終わって残った箱、捨ててしまうくらいなら違う何かに再利用してみませんか?

今回は「遊戯王OCG」カードパックの箱を使って、空箱をNゲージの車両ケースに再利用する加工例をご紹介します!

ちなみにトレカの箱じゃなくても良いです。

お菓子の空箱などでも作れるので、ぜひお楽しみください。

もくじ

異なる3テーマのパック

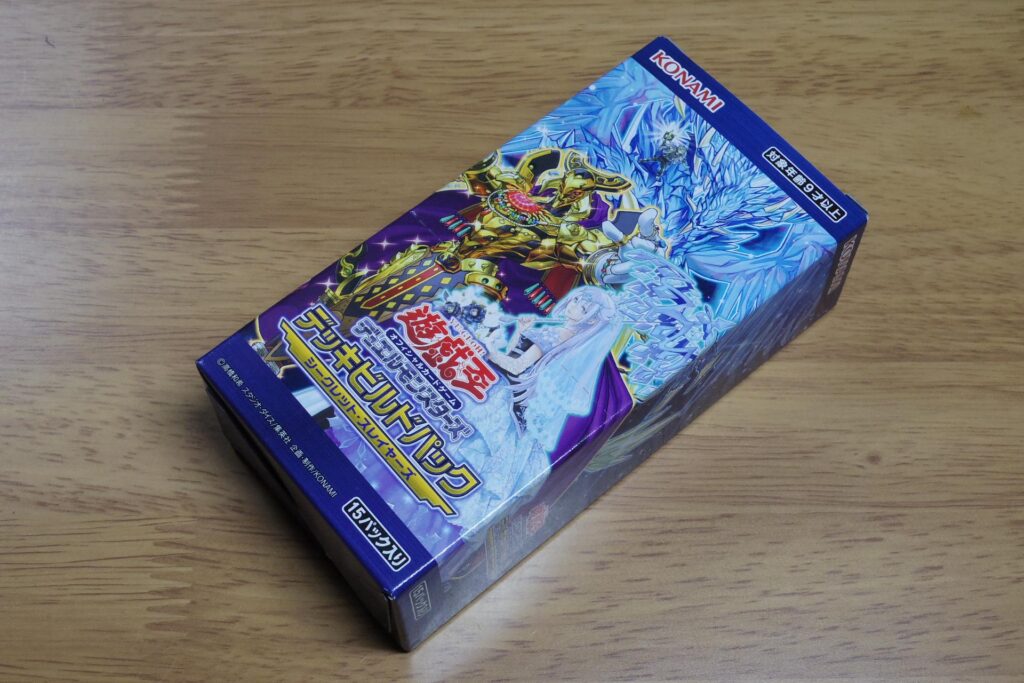

最新パックではありませんが、当時パック開封した後に残しておいた箱を使います。

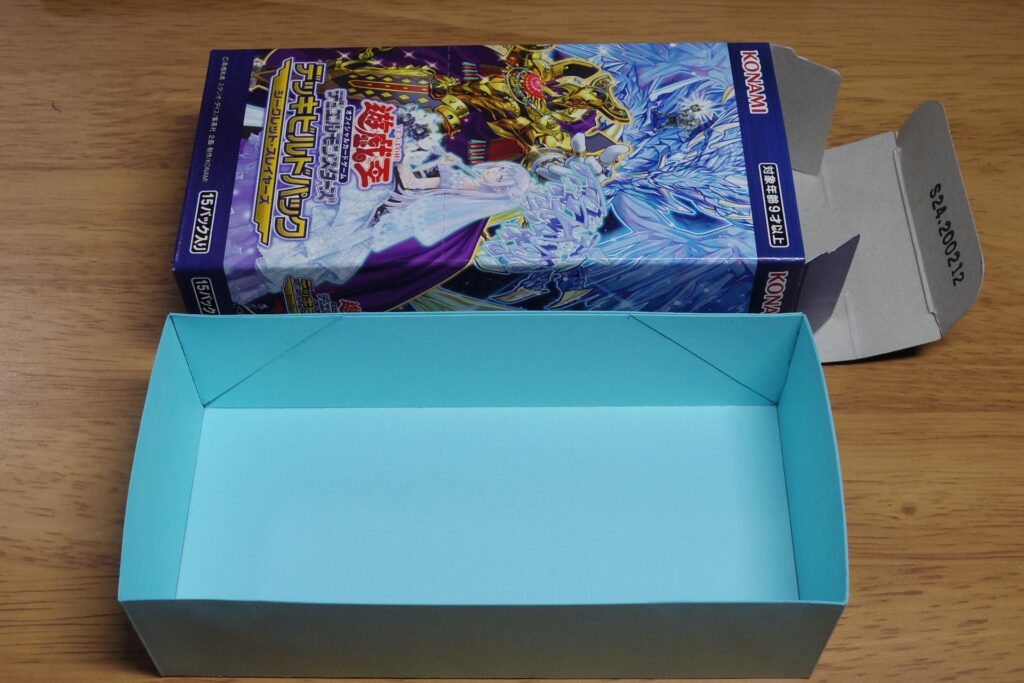

それがコレ!

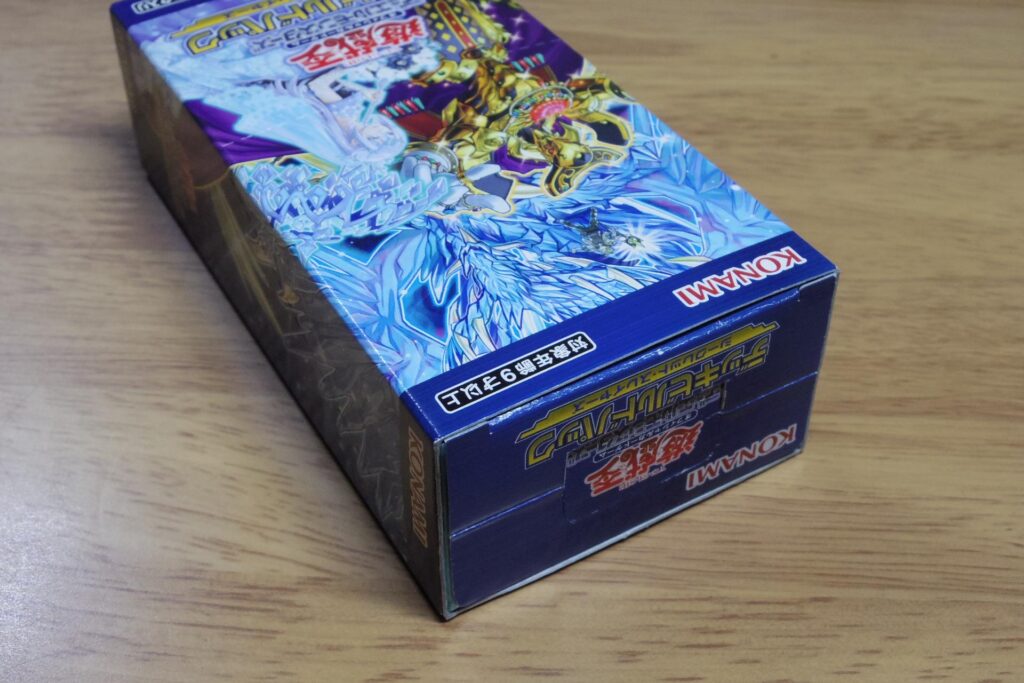

2020年に発売した「デッキビルドパック シークレットスレイヤーズ」!

既存テーマとは一味違う戦術の3つテーマを新録する「デッキビルドパック」シリーズの一つで、それらと相性の良いカードも再録されます。

「シークレットスレイヤーズ」では、岩石族のシンクロテーマ「アダマシア」、リリース(昔でいう、いけにえに捧げる)に反応して展開していく植物族「六花」、多数の魔法・罠カードで制圧する「黄金郷」及び「黄金卿エルドリッチ」が新登場しました。

このうち、「黄金卿エルドリッチ」は昨年、「タクティカルトライデッキ 征服王エルドリッチ」という構築済みデッキで再登場。

買っただけで即対戦できる実戦レベルのデッキとしてお安く入手できるようになりました。

さらに、1月25日発売の「ALLIANCE INSIGHT」(アライアンス・インサイト)で新登場した「黄金郷」カードを加えれば、「タクティカルトライデッキ」に収録されなかった関連カードにも活躍の場を持たせることができます。

ちなみに、この大きさの箱で販売されるシリーズは、他にも以下が挙げられます。

- TERMINAL WORLD(ターミナルワールド)

- WORLD PREMIERE PACK(ワールドプレミアパック)

- アニメーションクロニクル

- デュエリストパック

3ヶ月に一度発売される通常弾(基本パック)は、もう1パック分幅が広いかわりに厚みがやや薄めになっています。

岩石シンクロと植物エクシーズ

残る2つのうち、「アダマシア」は、岩石族としてはありそうでなかったシンクロ召喚(チューナーとチューナー以外のモンスターでレベルを足し算)のテーマ。

デッキの上から5枚めくり、出てきた岩石族モンスターを特殊召喚!

パックの表紙も飾った「魔救の奇跡―ドラガイト」(アダマシア・ライズ―ドラガイト)は、「アダマシア」で使う以外に水属性の汎用シンクロモンスターとしても活躍できます。

最後に「六花」は、植物族をリリースすることにより、別の「六花」モンスターを展開したり、仲間のサポートや相手の妨害を行ったりして戦うテーマ。

イラストのかわいさ・美しさは一級品!

同じレベルを持つ2体のモンスターカードを1枚に重ねる「エクシーズ召喚」が得意です!

しかも、2022年に追加されたフィールド魔法「六花来々」(りっかこんこん)により、「自分のカードを発動するために相手モンスターをリリース」という遊戯王最強クラスの除去手段を手に入れました。

当時、「六花」を組みたくて私はこれを箱買いし、新カードを追加しながら今でも愛用しています。

意外かもしれませんが、決闘者としての私は水属性or植物族が好みだったりします。

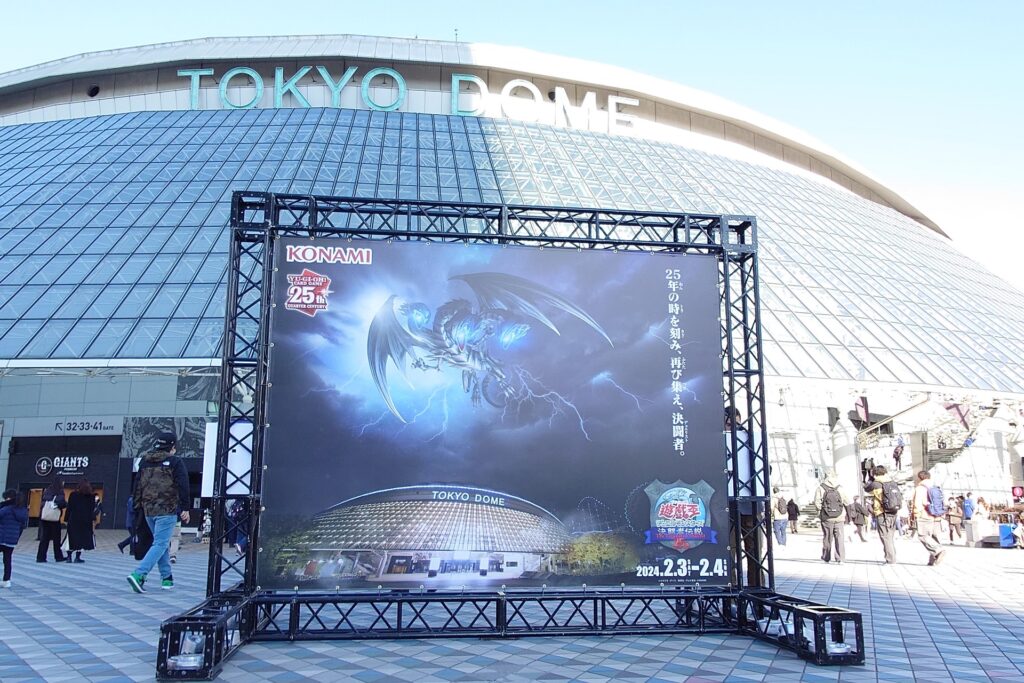

昨年・2024年で「遊戯王OCG」は生誕25周年!

同年2月3・4日に東京ドームで開催された25周年記念イベント「遊戯王OCG 決闘者伝説 QUARTER CENTURY」に、実はちゃっかり当選して行ってきました。

このような記念すべきイベントに持って行って、対戦で使ったくらいには大好きなテーマ「六花」。

だから初登場時のパックの箱を1箱は残していましたが、より実用的に再利用したくなったのでNゲージのケースに転用します!

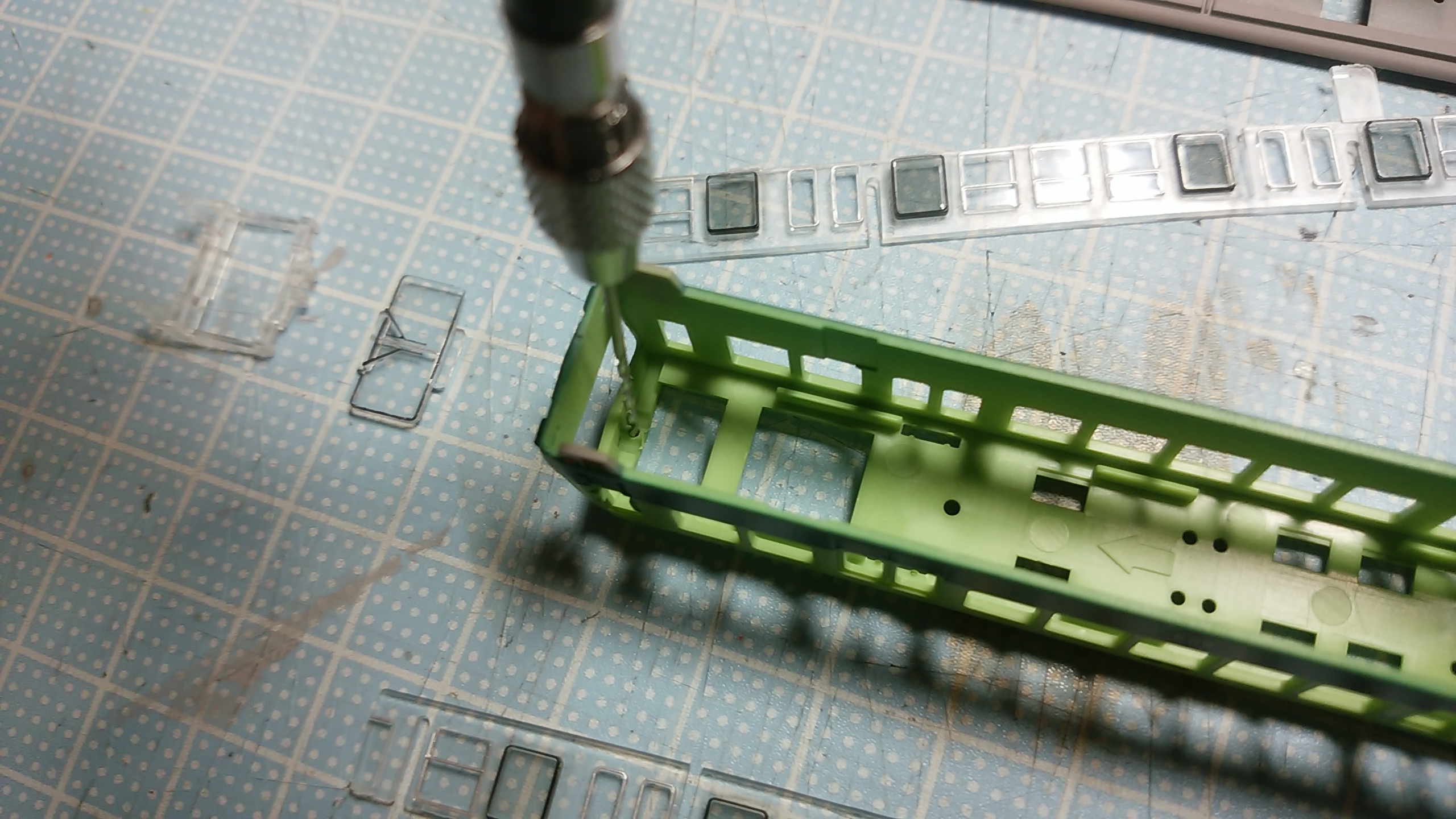

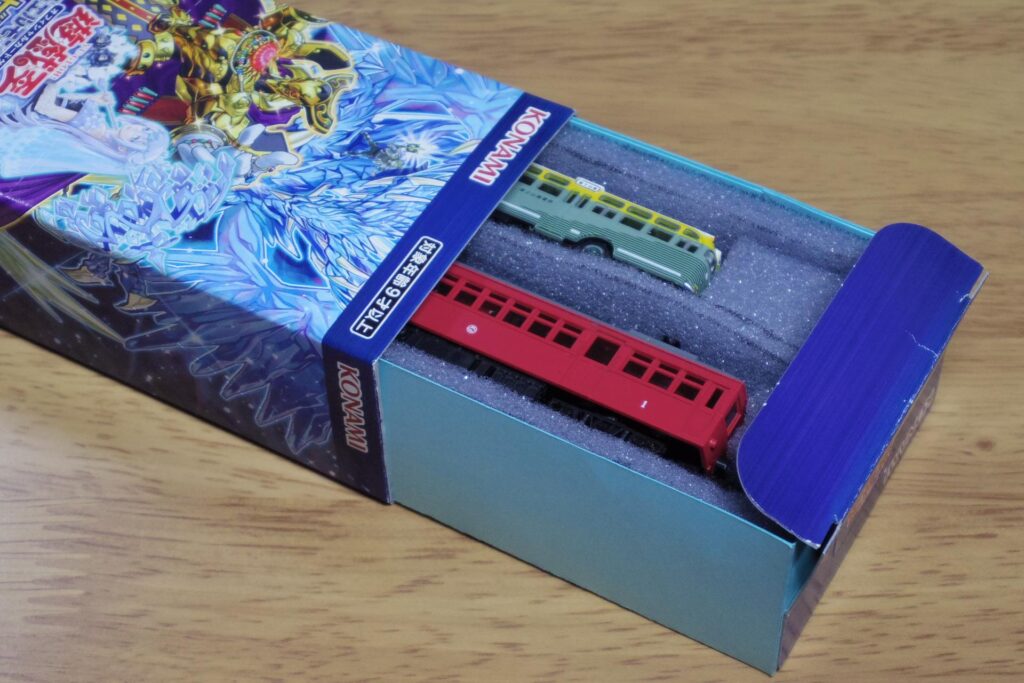

鉄コレ初期の富士急限定品

わざわざ「遊戯王OCG」の空箱をNゲージのケースにしたところで何を収納するのか。

今回は「鉄道コレクション」事業者限定品、富士山麓電気鉄道モ1形とボンネットバスを収めます!

まだ「鉄道コレクション」シリーズが始まってそんなに経っていない頃、富士急行(当時)の事業者限定品として、電車・バスのセットで発売されました。

初期のオープンパッケージ鉄コレは、透明ブリスターで直接押さえる方式で封入されていました。

今のように透明カバーを被せる方式ではなかったのです。

ブリスターの押さえつけは意外と固いので、車体を傷つけてしまう可能性も…。

そんな初期の鉄コレの移し替え先として、「遊戯王」の箱を加工したいと思います。

ちなみに実車のモ1形は、1929(昭和4)年、富士山麓電気鉄道(初代)の開業に合わせて登場した車両です。

5両製造されました。

国内有数の急勾配に対応すべく、電気ブレーキや砂撒き装置などの対策が施され、当時としては最新鋭の車両だったそうです。

一度上田丸子電鉄(現・上田電鉄)に譲渡されましたが、富士急行創立60周年事業として同社から引き取り、モ1形時代に復元の上、河口湖駅前にて静態保存されています。

ジャストフィットな内箱を作る

ではやっていきましょう!

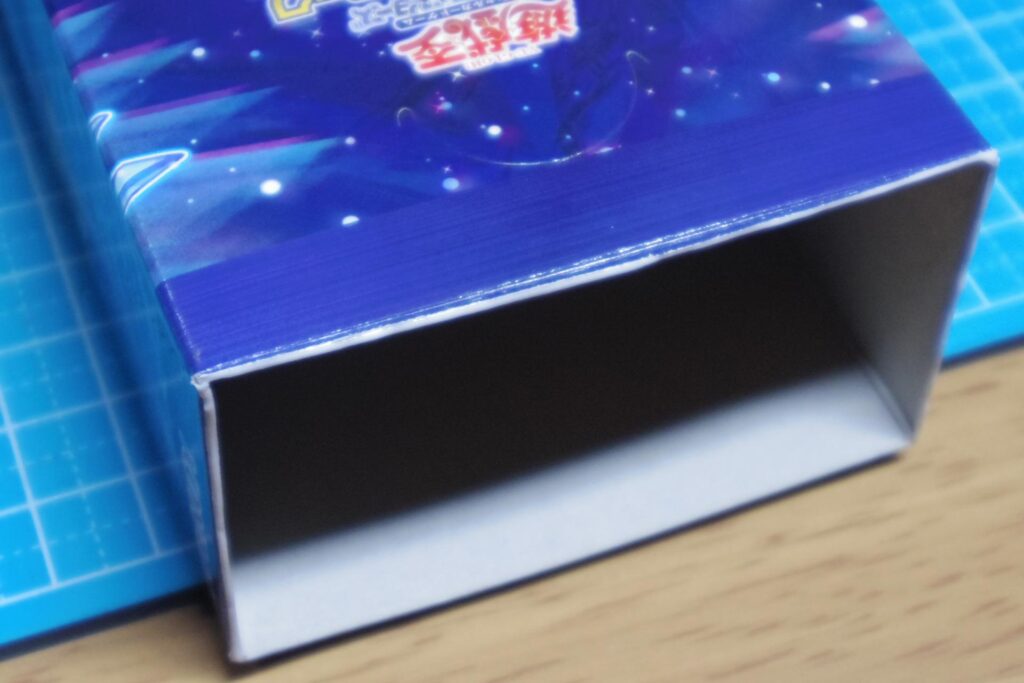

元々の箱にトレーなどはなく、パックも全部開けちゃってスッカラカン。

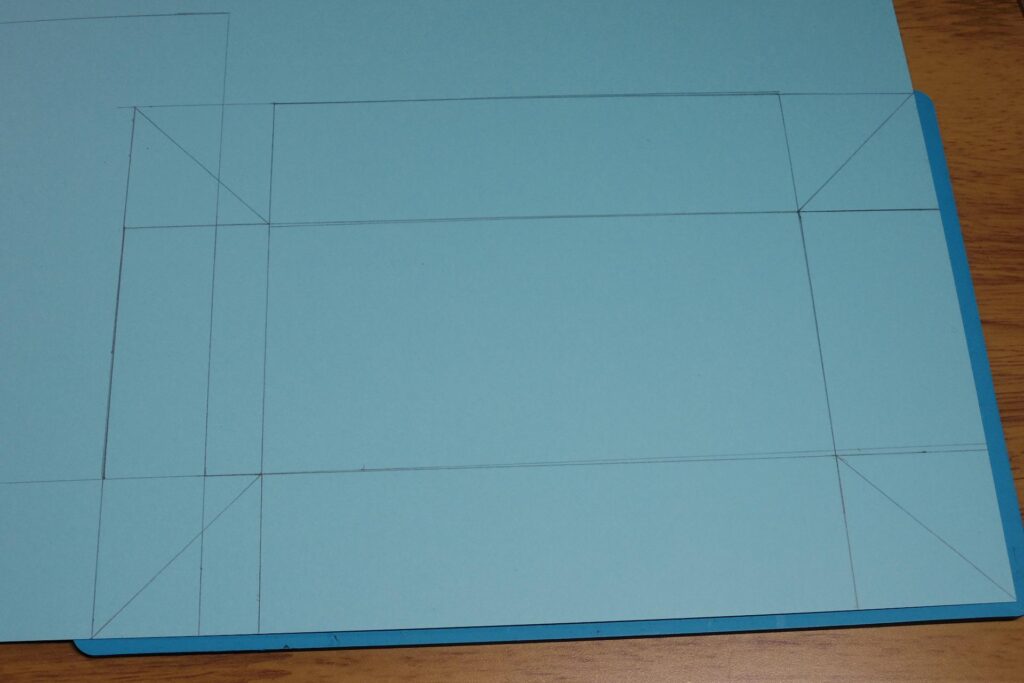

寸法に合わせた内箱を作り、そこにウレタンを敷くことで車両ケースにします。

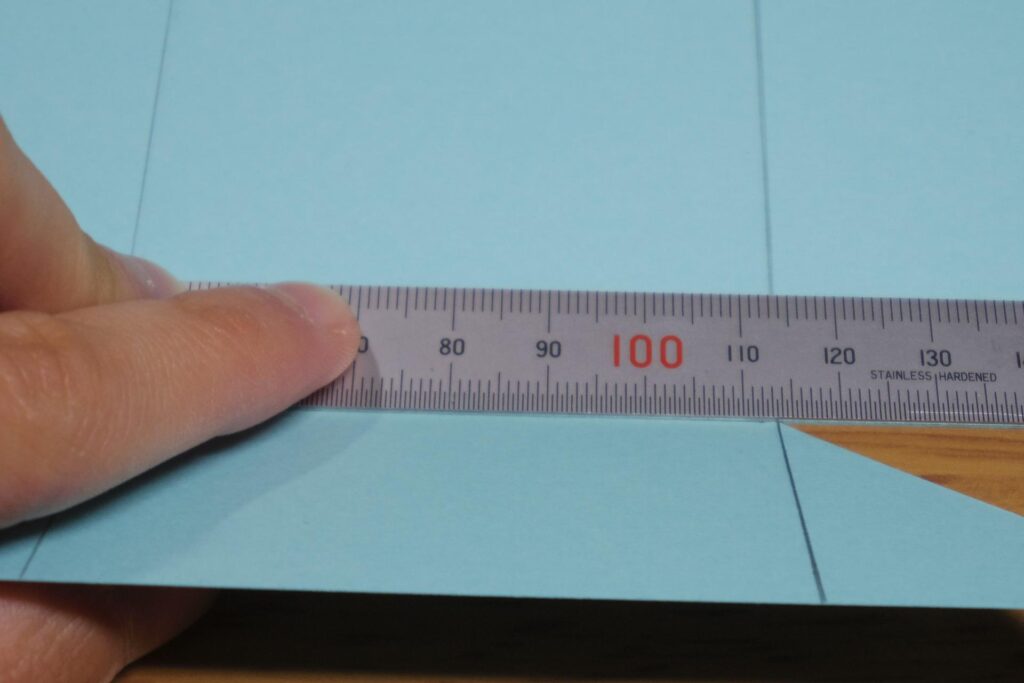

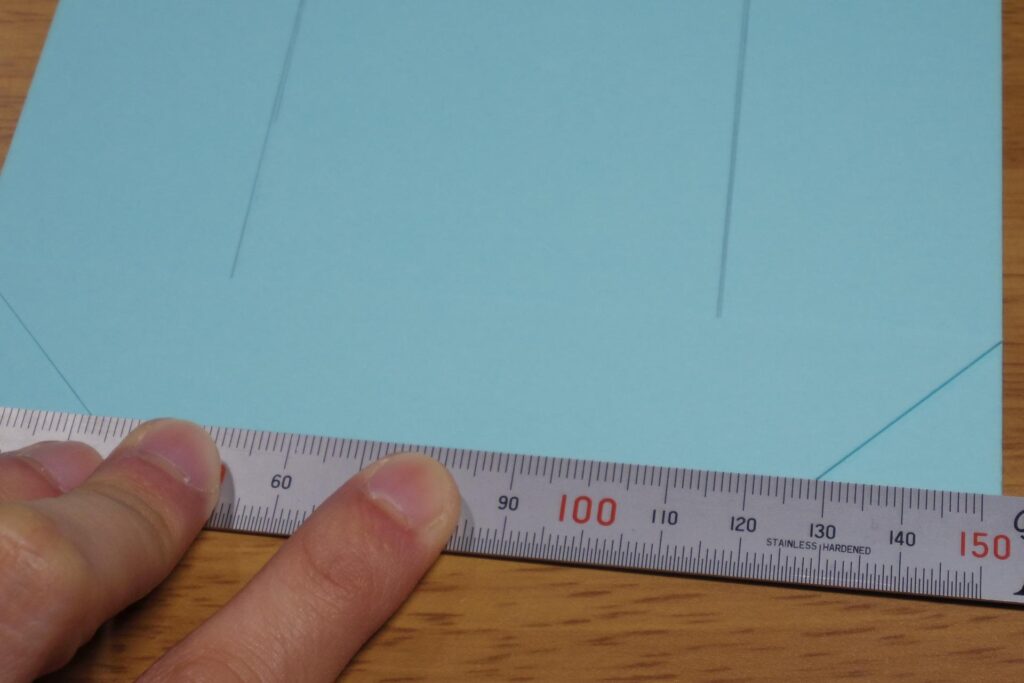

そのためにもまず、元々の箱の寸法を測ってください。

「デッキビルドパック」タイプの箱は、外寸縦140mm・横70mm・奥行き40mmでした。

ということは、元々の箱より各辺が2mmずつ短い箱を作れば良いですね。

縦138m・横68mm・奥行き38mm寸法で、箱の展開図をケガキしましょう。

今回は、カラーケント紙を使ってみました。

ケント紙は薄くカットしやすい厚みでありながら、高い強度が期待できます。

おまけに安い!

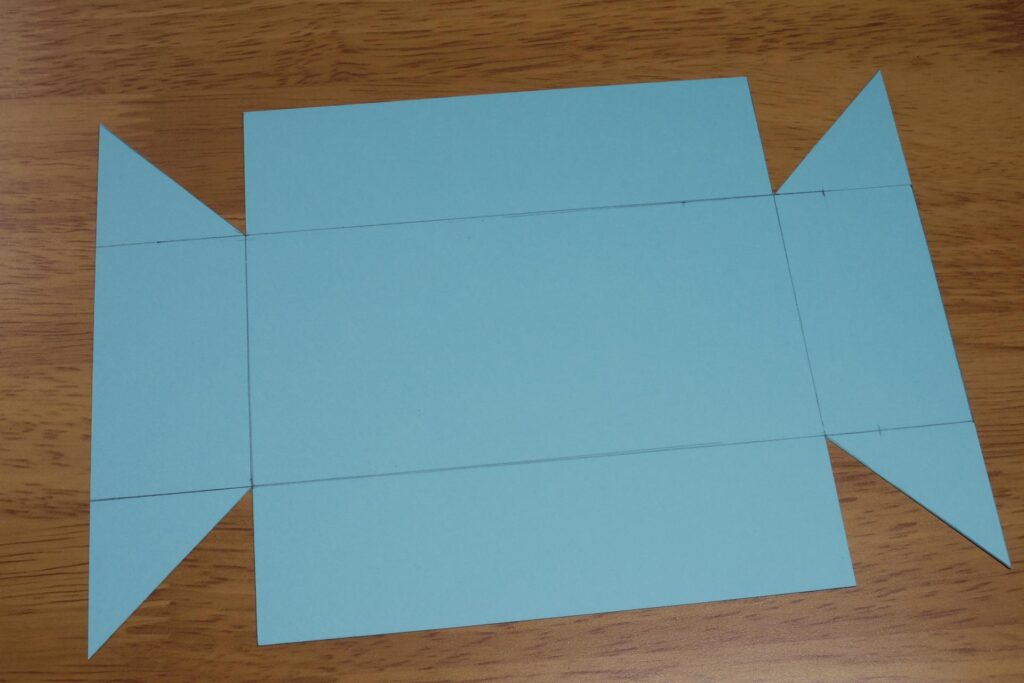

ケガキに沿ってカッターまたはデザインナイフで切り出してください。

この時にのりしろを設けるのがポイント!

下の写真で見て、左右の側面に2箇所ずつ設けた三角形をのりしろとして扱います。

次は、側面になる面とのりしろを直角に折り曲げていきます。

手で折ろうとすると、余計な箇所に折り目ができてしまう可能性があり、そうなると綺麗な箱型になりません。

1本目の定規でケガキ辺を押さえ、折り曲げる側の面を2本目の定規で持ち上げると成功しやすいです。

そのまま定規で折り目を押さえつけて直角を保持してください。

曲げ癖が付いていないと、接着したのりしろが勝手に外れる可能性が高いです。

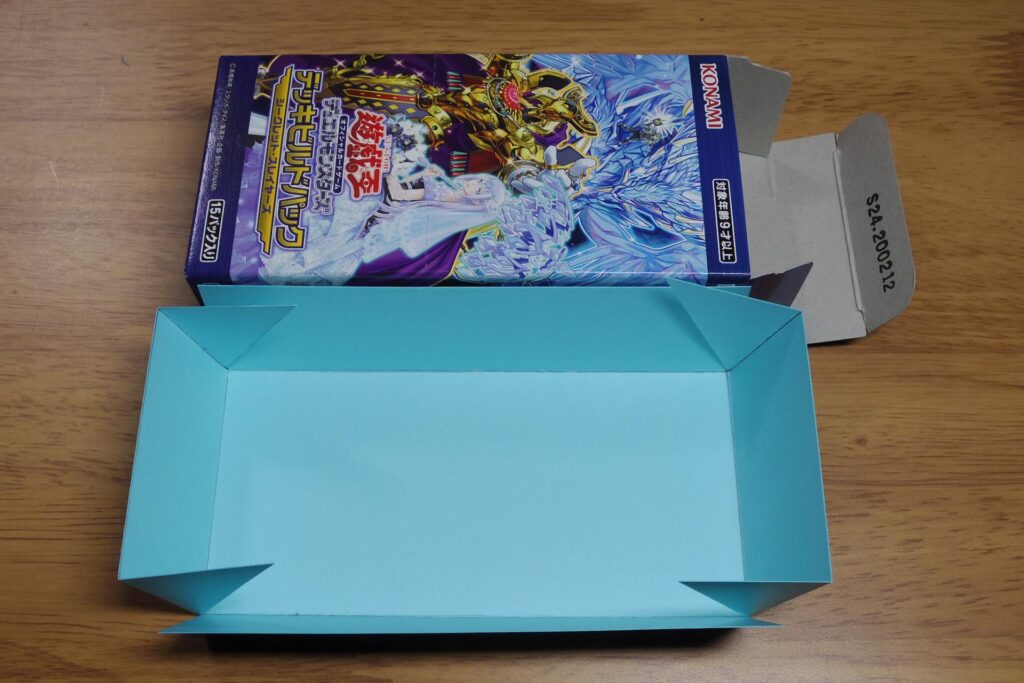

こんな感じで、元々の箱より一辺が2mm短い内箱を切り出し、折り目も正しく付けました。

側面を接着する前に、無理なく箱を出し入れできるかチェックしておきましょう。

奥まで入れると取り出しにくくなるので、できる範囲で構いません。

大丈夫そうなら、のりしろに木工用ボンドを塗って貼り合わせましょう。

ボンドは薄塗りで、接着した時にしっかり押さえるのがポイント!

ケント紙程度の厚みなら、側面を補強しても良いでしょう。

補強用の紙は箱の内側に接着することをおすすめします。

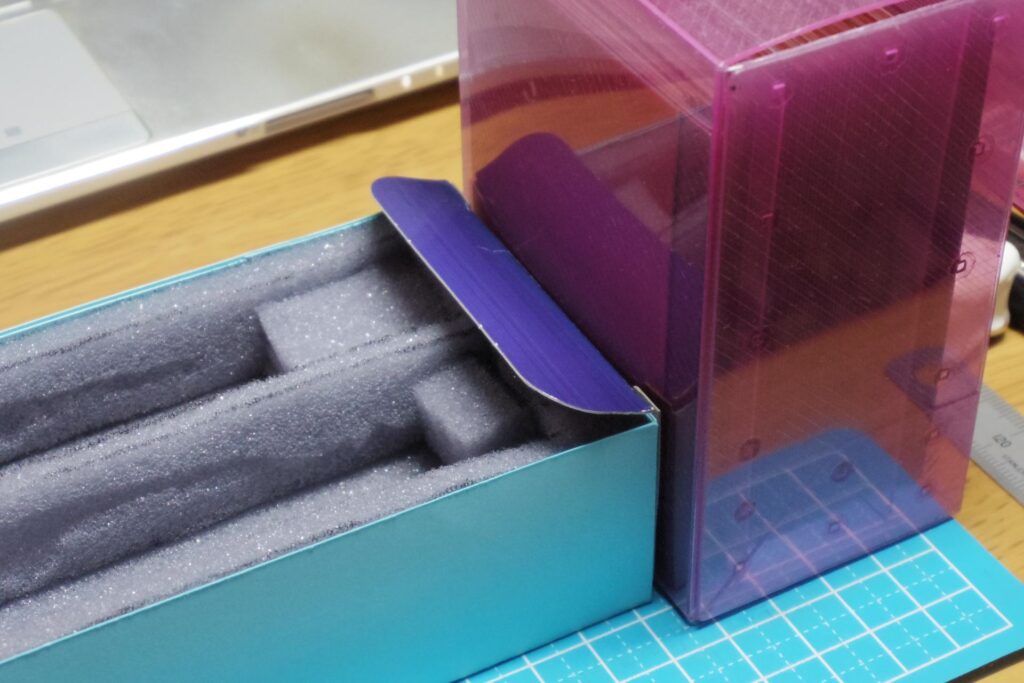

接着剤が乾燥すれば内箱が完成!

ケント紙は、厚紙に比べて薄く扱いやすいのがメリットです。

切り出し線に発生する「返し」も少ないですし、カラーケントならば塗装の必要もありません。

ただし、紙1枚の強度はさすがに厚紙のほうが上です。

それを踏まえて紙を選ぶと良いでしょう。

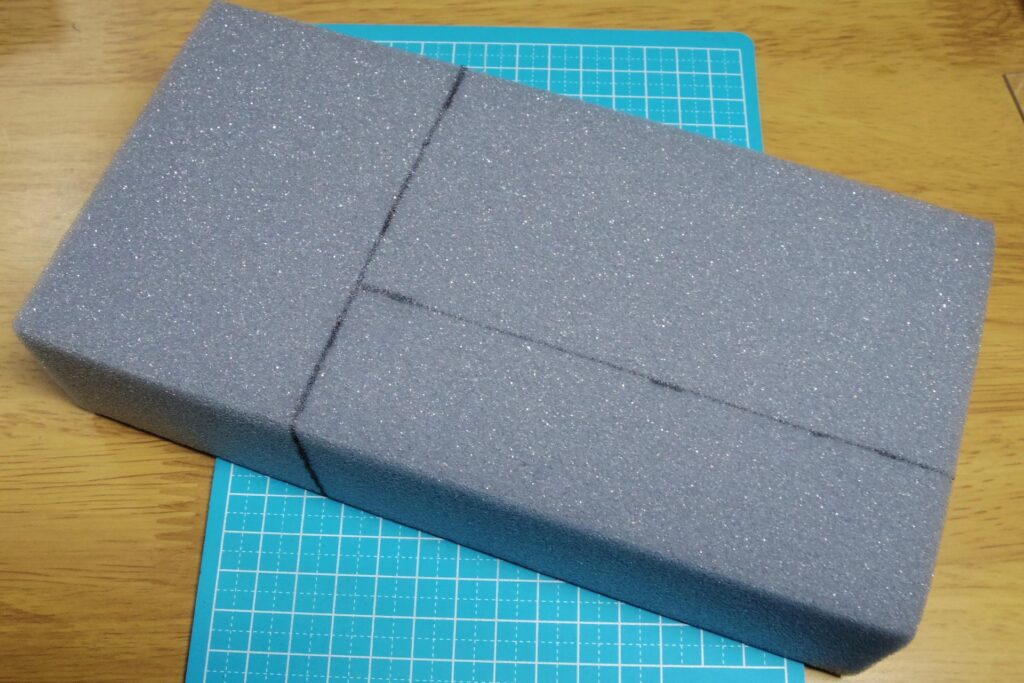

ホムセンで買ったウレタンをカット

先ほど作った内箱に、Nゲージ車両を保持するウレタンを用意しましょう。

鉄道模型用のブックケースやプラスチックケースなら、それ専用のウレタンが鉄道模型各社で販売されています。

しかし、専用ウレタンのサイズが合わないので、自分で用意して切り出していきます。

使うのは最初の空箱ケースで使用したものと同じ。

ホームセンターで入手できます。

先ほど作った内箱より各辺が1~3mm短くなるように切り出し線をけがき、その通りに切り出してください。

一方向から刃を入れると大幅にズレるので、4面全て回るように刃を入れると多少ズレを抑えられます。

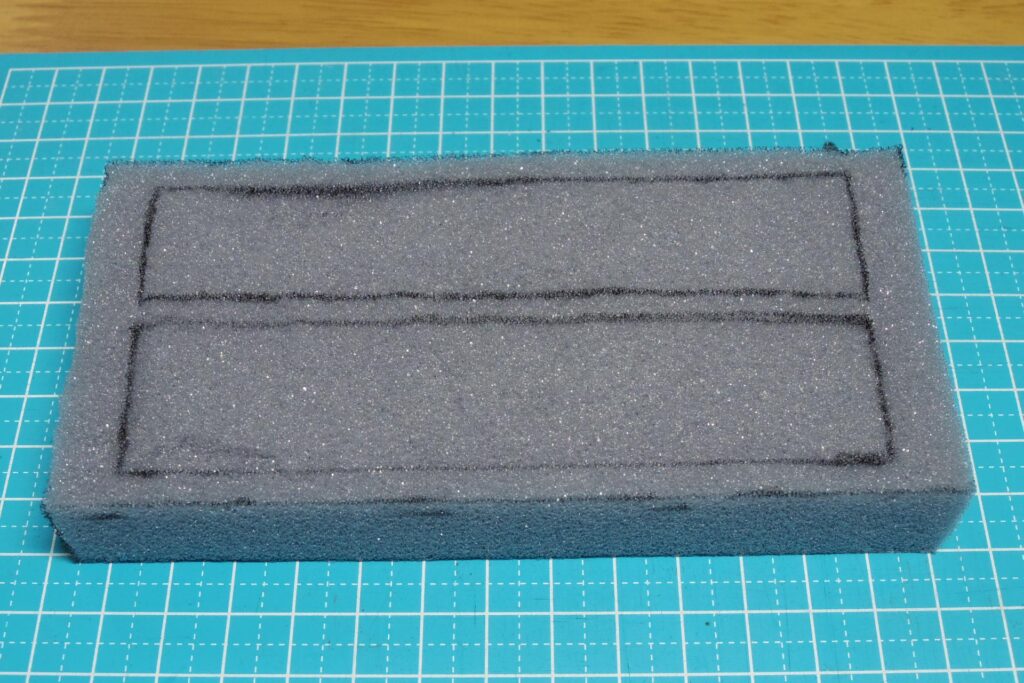

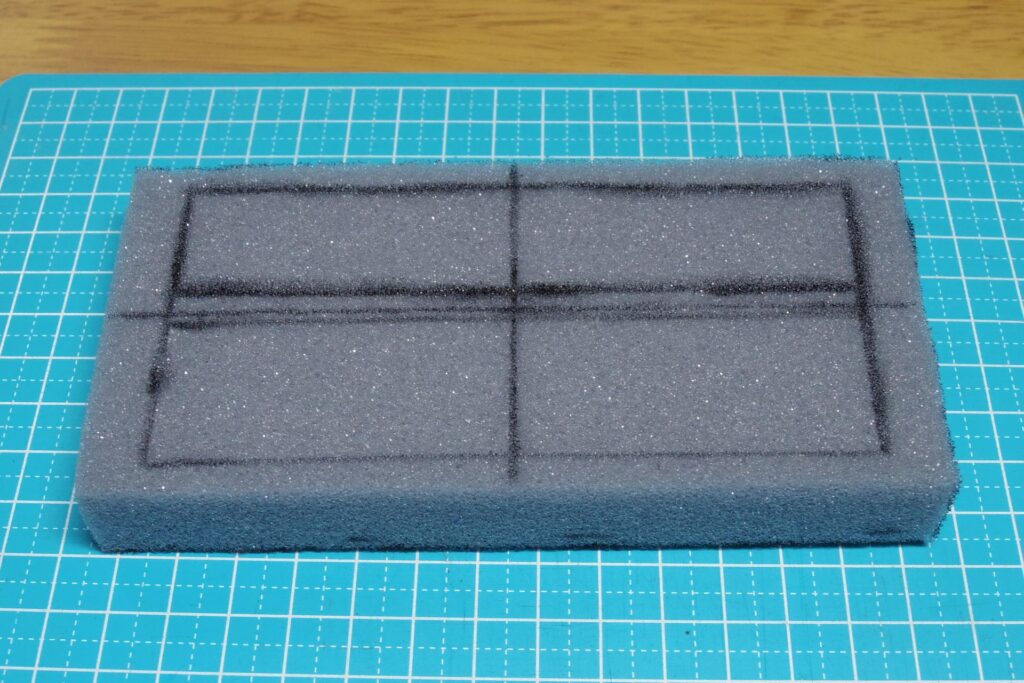

車体の幅に合わせて、下敷きと収納部分に切り分けましょう。

車体収納部分には、端から5mmを限度に、床下から屋根まで無理なく入る大きさで両面にケガキを入れます。

そして両面から刃を入れてくり抜いてください。

片方の面にセンターラインを書いておくと、左右対称に切り抜きやすいです。

切り抜けました!

完成まで、くり抜いた端材は捨てないでください。

端材をさらに細かくカットし、スペーサーとして再利用できます。

車両を収めるとこんな感じ。

空いた部分にスペーサーを詰めれば、ケース内での遊びを軽減できます。

これで内箱を無理なく出し入れできれば、内箱が完成です!

ただし、今回のウレタン寸法だと端材で蓋を作れなかったため、最終的にはプチプチの緩衝材を被せることにします。

また、この箱でこの作り方だと鉄道1両とバス1両でギリギリでした。

路面電車なら2両収まるかもしれませんが、それは各自でご研究願います。

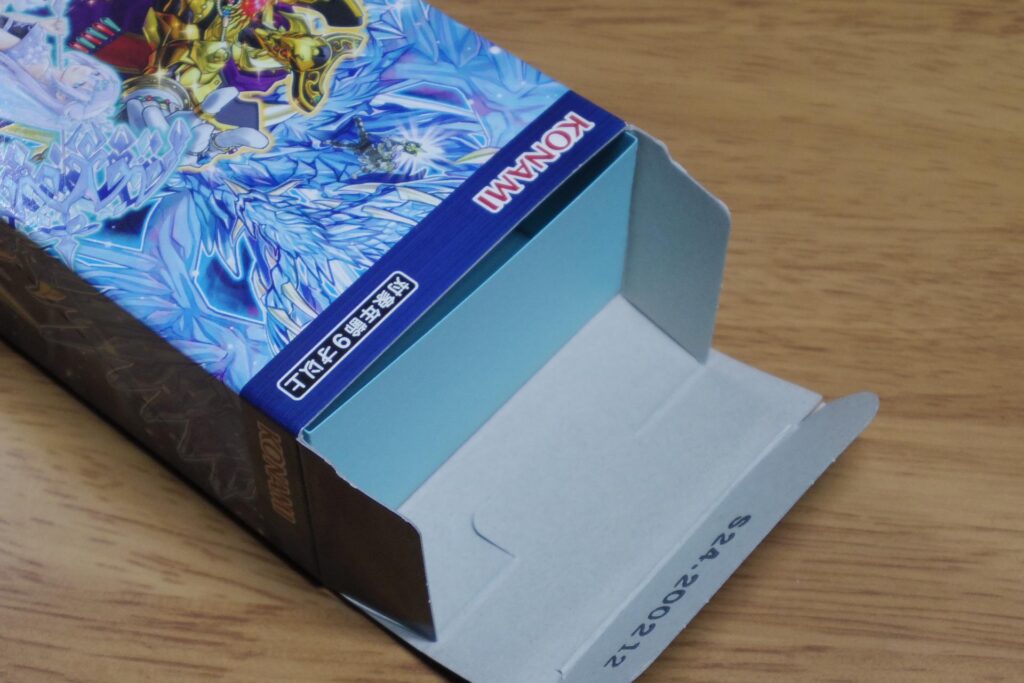

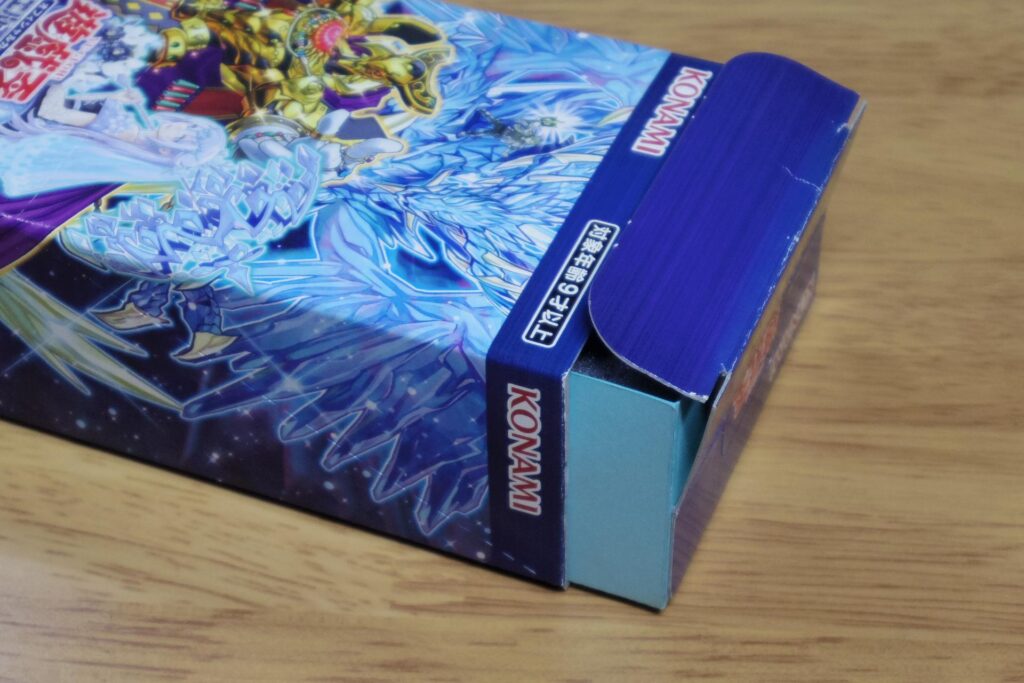

開け口を引き出しに

ここからは箱本体を加工していきます。

空箱のデザインをそのまま活用した車両ケースに仕上げていきましょう!

手を加えるべきは開け口たる上面です。

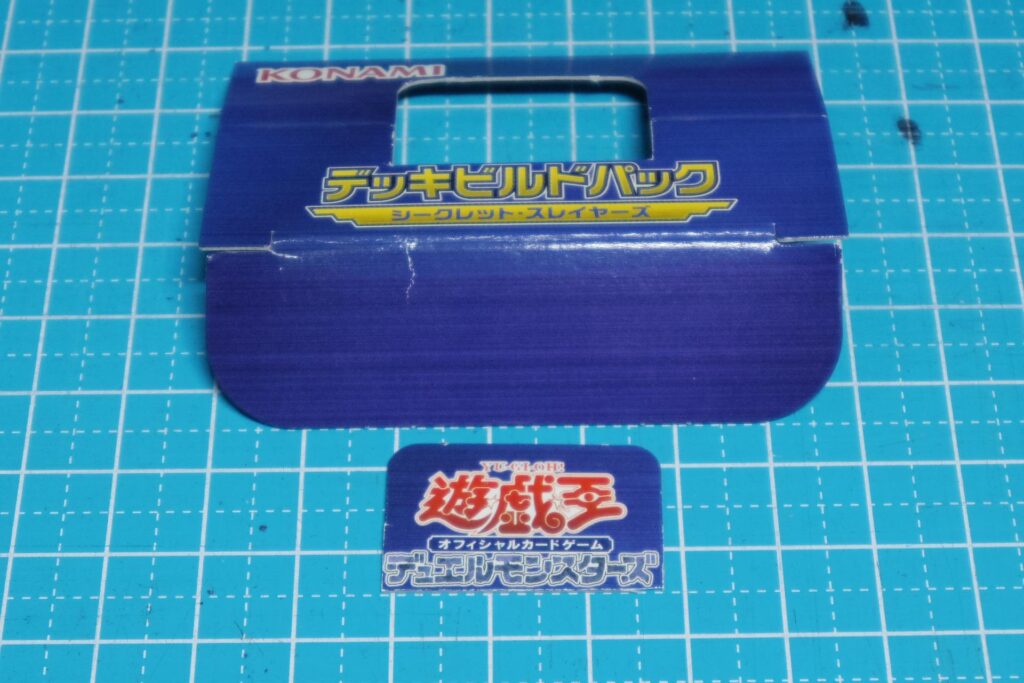

この面と、左右についているフラップを切り出してください。

切った後の断面には木工用ボンドを塗っておくことをおすすめします。

ボンドで断面をコーティングし、ここからの劣化を防止します。

開け口の面が中央で折れ曲がる構造を活用したいところ。

ですが、『遊戯王デュエルモンスターズ』のロゴマークは折れ曲がる側に付いているので、このままだと蓋の動きを妨害されかねません。

ロゴマークの周囲を切り出して、ロゴマークだけ分割しました。

したら、切り離した面の曲がらない側(下の写真だと上半分)を内箱に接着します。

可動部分は固定しません。

これにより、箱を引き出しやすくします。

その後、先ほど切り出した『遊戯王』ロゴも内箱に貼り付け。

乾燥待ちの際、面に曲げ癖が付いているので、縦に置くとバランスがあまり良くありません。

重いものを横に置いて押さえつける、または挟んで固定し、しっかり接着してください。

私はカードが入ったデッキケースで接着面を押さえていました。

これが乾燥すれば、「遊戯王」カードパックで作るNゲージ車両ケースの完成です!

まさかカードゲームの空箱でNゲージのケースをもう1個作るとは思いませんでした。

ただし、カードパックの箱にはミシン目が付いています。

このミシン目を切り離したらケースとしては終わりなので、そうならないように注意してください。

後で内箱を外して、裏から薄くボンドを塗っても良いかもしれません。

出でよNゲージ!

こうして、「遊戯王」カードパックの空箱がNゲージのケースになりました!

元々の箱をほぼそのまま流用しているため、外見だけではそうとは思えませんね?

ですが、この引き出しを開けると中からもう一つ箱が出てきました。

このような内箱は、カードパックを封入するには本来不要なもの。

それはつまりこういうこと!

さぁおいで俺のNゲージ!

なーんて。

透明ブリスターに直接押さえる方法で封入されていた初期の鉄コレ・バスコレ。

ウレタンで優しく収納することができました。

私の手元では、蟲惑魔(こわくま)ストラクの箱は2軸車向け、「デッキビルドパック」の箱は12~16m級車両向けに、作り分けることもできました。

どちらも、厚紙またはケント紙で、元々の箱にほぼジャストフィットな内箱を設けることでNゲージの箱に転用しました。

冒頭にも挙げた通り、お菓子の箱なども利用できます。

私の趣味だからカードゲームの箱を使っただけです!

ブックケースを買うほどでもない小型車両を、小さめの箱で小分けに保管する場合におすすめ!

レンタルレイアウトや友人との運転会でもステキなネタになるかも?

本稿を参考に、ぜひ興味をお持ちいただけたら嬉しいです。

さいごに

今回は、「遊戯王OCG デッキビルドパック」の空箱を「鉄道コレクション」の車両ケースとして転用すべく、その制作工程をご紹介しました!

元々の箱より気持ち小さい内箱を作り、ウレタンを切り出し、開け口を移植することで、トレカの空箱を車両ケースに転用しました。

今回は鉄コレ1両・バス1両でちょうどでしたね。

鉄道模型2両以上の収納にはもっと大きめの箱があったほうが良いですが、どんな大きさでも本稿の作例を活用できると思います。

ご興味をお持ちいただけたら、ご自身のお手元の空箱で各自ご研究くださいませ。

ですが、とくに昔のカードパックで、パック未開封・箱も状態良好だと何万・何十万という価値が出ます。

そういうコレクターレベルの品は加工すべきではないです。

手を加えても問題ない箱を素材に使ってくださいね。

今回はここまで!

ありがとうございました!