今回もNゲージ、ひいては鉄道コレクションのお話です。

ほしい車両が手に入ったら、さっそく走らせたいって思うことでしょう。

でもその前に、ちょっとした加工を加えることでさらに見た目がカッコよくなるんです!

その一つの方法が、付属パーツの取り付け。

車両の屋根に穴をあけることになるので、やったことが無い人にはちょっと勇気がいるかもしれませんが、慣れてしまえばお手軽に加工できるようになります。

今回は、先日購入した鉄道コレクション「京阪電車大津線600形1次車」を使って、実際に付属パーツを使用する工程を詳しくご紹介しましょう。

車体を床板から分解する

鉄コレの京阪600形の場合、アンテナを取り付ける車両は番号が奇数の方のみです。

偶数番号の車体屋根には加工しません。

まずは、車体を床板から外しましょう。

車体を少しだけ広げて、床板にハマっているツメを外して分解します。この個体はなぜかすんなり外れてくれました。

ここではガラスパーツにツメがあるので、それを外してやればOK!

側面から窓を全部外す

ほとんどの鉄コレは車体を取り外しさえすれば穴あけを行えます。

が、京阪600形はアンテナパーツを取り付けるのに、窓を全て外さないといけません。

ということで次は窓ガラスを外す工程です。

この車両は側面のガラスから外す順番で、ガラスは各窓やドア部分に嵌っているところを裏側に向かって少し押しながら、下(床)側に引っ張って外します。

つまようじなど細いものがあるとやりやすいですよ。

片方が外れたら反対側も同じように。

反対側も外れました。

そうすれば貫通路の窓パーツはポロッと外れるのでなくさないように注意!

外したパーツはもとの向きに合わせて置いておく…ってあれ?

爪が1ヶ所ない!?

そりゃ外れやすいに決まってるじゃん。

しかしまぁ、この程度は別に不良品と呼ぶようなレベルじゃないので、あまり気にしないで作業にもどりましょ。

前面窓を外す前に屋根を取り外す

側面と貫通路窓を取り外したら、次は運転台…の前に屋根を取り外さないといけません。

順番間違えると窓にヒビが入ります。

京阪600形には冷房が2基ついており、どちらも爪で固定されています。

なので屋根板を外す前に、裏側から冷房のツメを外してあげましょう。

屋根板はその後、裏から押し出せば外れます。

決して無理に取ろうとしないこと!

慎重に屋根板を外して、ここまでできました。

ライトレンズ→前面窓の順番で外す

屋根を取り外したらあと少し!

最初にライトレンズ、次に前面窓の順番で取り外しましょう。

600形のライトは、中央上部にヘッドライト、左右下部にテールライトとなっています。

裏側で全部つながっているので、慎重に外しましょう。

表面からつまようじなどで軽くつついてやっても効果的ですよ!

ライトレンズが取れたら、前面窓はあっさり外れます。

ポロッといくので失くさないように注意!

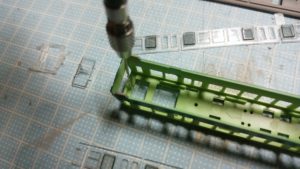

裏のガイドを見て穴をあける

さぁ、窓ガラスも屋根も全て外しました。

そうしたら、いよいよ車体を加工します。

ここで使うのはピンバイス。

1㎜のドリルを用意しましょう。

鉄道コレクションの車体には、裏側に穴をあけるガイドがあるので、それに合わせてピンバイスで穴をあけるのです。

600形にはガイドが一つだけなので迷う心配はありません。

さぁ思い切って穴をあけるのです!!

ちっちゃいけれど、確実に空きました。

この車両ではこれで穴あけ終わりですが、車両によってはガイドが複数ある場合があります。

製品付属の説明書を読みながら丁寧に確実に加工しましょうね。

開けた穴に、アンテナパーツを差し込みます。

アンテナはカッターやデザインナイフでゲート(くっついてる部分)から切り離してやると安全に取れます。

これで加工完了!

ほんのわずかな違いだけど、この違いがさらに車体を良く見せるんです。

元に戻せばわかります。

また個体によっては嵌りがゆるいので、その場合は裏から接着剤を使ってあげましょう。

では、先ほどとは逆の順番、前面窓ガラスから順番に、ライトレンズ→屋根→妻面ガラス→側面ガラス→車体を床板に戻す順番で組みなおしていきましょう。

はい完成!!

付属パーツをつけなくてももちろん模型を楽しめますが、思い切って車体に加工を加えてみると、もっと自分の模型車両に愛着がわくこと間違いなし!

ついでに、パンタグラフもちゃっかり金属製のものに交換しておきました。

グリーンマックスの「PT42N」です。

京阪大津線ではこれがピッタリ収まります。

ここまで書いておいて恐縮ですが、模型の加工はあくまでも自己責任です。

初期不良でない限り、万が一加工に失敗したとしても鉄道模型メーカーに無闇に問い合わせるのはやめましょう。

まとめ

というわけで、Nゲージの車両に付属パーツを取り付ける方法をわたくし手持ちの鉄コレで実践してみました。大まかなポイントは4つ。

- 車体と床板を分解!

- 屋根裏のガイドに合わせて、指定の大きさのドリルで穴あけ!

- パーツがゆるかったら裏から少量の接着剤で固定!

- 説明書もちゃんと読もうね!

安くない買い物で手に入れたせっかくのNゲージ。

もっと自分の車両に愛着を持って接してあげてくださいね。

それでは今回はここまで!

ありがとうございました!