鉄道模型の室内灯は、テープLEDとそれに関連する電子部品で自作できます。

メーカー純正品とは見た目が異なるものの、低コストで作れるので費用面ではお得!

だいたいの場合でPWMパワーパックで常点灯もできます!

以前はマイクロエース用にスプリング集電で初めて室内灯を作ってみました。

今回はKATO車両に組み込むべく、銅板集電で室内灯の作り方をご紹介します。

スプリング集電と銅板集電、使用する部品には大差ありませんが、床下から室内灯に電気を引っ張る方法に違いがあります。

そのため、一部部品の位置を変えなければなりません。

人によって細かな部品選びや取り付け位置は違うので、あくまでも一つの制作例としてご参考にしていただければと思います。

TOMIX・マイクロエース・グリーンマックス向けのスプリング集電室内灯はこちらをご覧ください。

※必ず自己責任で作業・導入願います

もくじ

室内灯未導入だった手持ちのKATO車両は

私手持ちのKATO車両には、すでに純正品を組み込み済み、または旧製品のため自力で集電化した車両が多く、自作室内灯はあまり作っていませんでした。

ですが、まだ未導入の車両があったので、それに組み込んでいこうと思います。

それが、313系2300番台!

スロットレスモーター化する前のほぼ最初のロットです。

正しく組めると下の写真のように、純正品にも劣らない明るさと存在感を添えることができます。

2300番台は東海道本線静岡エリア向けの車両、かつ2両編成なので、313系シリーズの中でもかなりお手頃。

室内灯の自作にはちょうど良い題材です。

もちろん、ここで紹介する制作工程は他のKATO車両にも応用していただけます。

スプリング集電と材料はほぼ共通

ということでやっていきましょう!

当記事公開時点では、私は基本的には以下の部品で室内灯を作っています。

部品ごとの細かい解説は、お手数ですがスプリング集電の過去記事をご覧ください。

- 5VテープLED 白色・電球色

- ブリッジダイオード「DI1510」

- 定電流ダイオード「E-562」(以下CRD)

- チップ積層コンデンサー「X7R 3225」

- プラ板1.0mm厚

- ポリウレタン銅線0.32mm径

この時点で車内空間の寸法に合わせてテープLEDとプラ板の長さも決めておきましょう。

今回は1.7mm間隔のLEDを6灯分使います。

使わないけど他の導電部に触れそうな接点は絶縁しています。

さらに、銅板集電にするため、純正品と同じように長銅板(25.0mm×2.0mm)2枚も用意してください。

市販のリン青銅板から自力で切り出すだけで十分!

フチで指など切らないように注意しましょう。

繰り返しですが、今回の銅板集電はKATO車両向けの解説となります。

制作方法によっては鉄道コレクションも銅板集電で点灯化させることができます。

対するスプリング集電はTOMIX・マイクロエース・グリーンマックス車両向けです。

その場合も別記事をご覧ください。

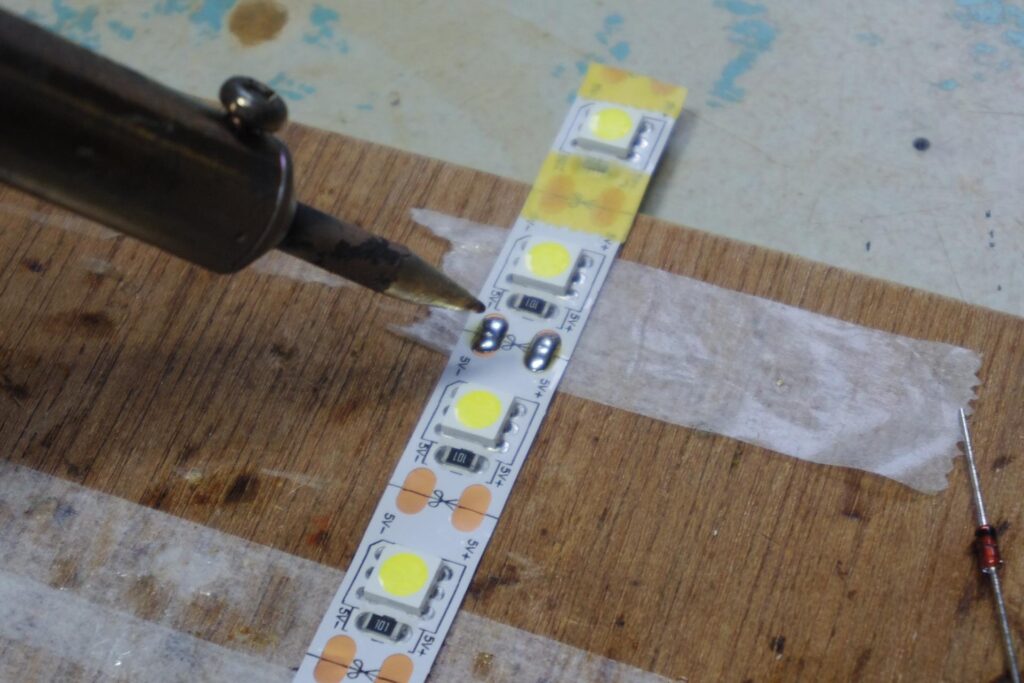

今回も予備はんだのすすめ

したら電子部品をはんだ付け!

…する前に、今回も予備はんだを乗せておきまましょう。

電気接点に先にはんだを付けておくことで、部品接着時にはんだごてを当てる時間を短縮できます。

ちなみにはんだ付け作業の時、部品はセロテープや両面テープで仮留めするとズレにくいのでお試しあれ。

ポリウレタン銅線は絶縁体(ポリウレタン)でコーティングされています。

部品接着前に接点の被覆を落としましょう。

基本的には、銅線の被覆を溶かしたい位置をはんだごてで触ることで被覆が溶けます。

こて先に玉状に溶かしたはんだに銅線を突っ込むのも被覆を溶かしやすいです。

当然ですが熱したはんだごては超高温なので、絶対に素手で触らないでください。

はんだごてで触れた部品も非常に熱いので、冷めるまで少し時間を置きましょう。

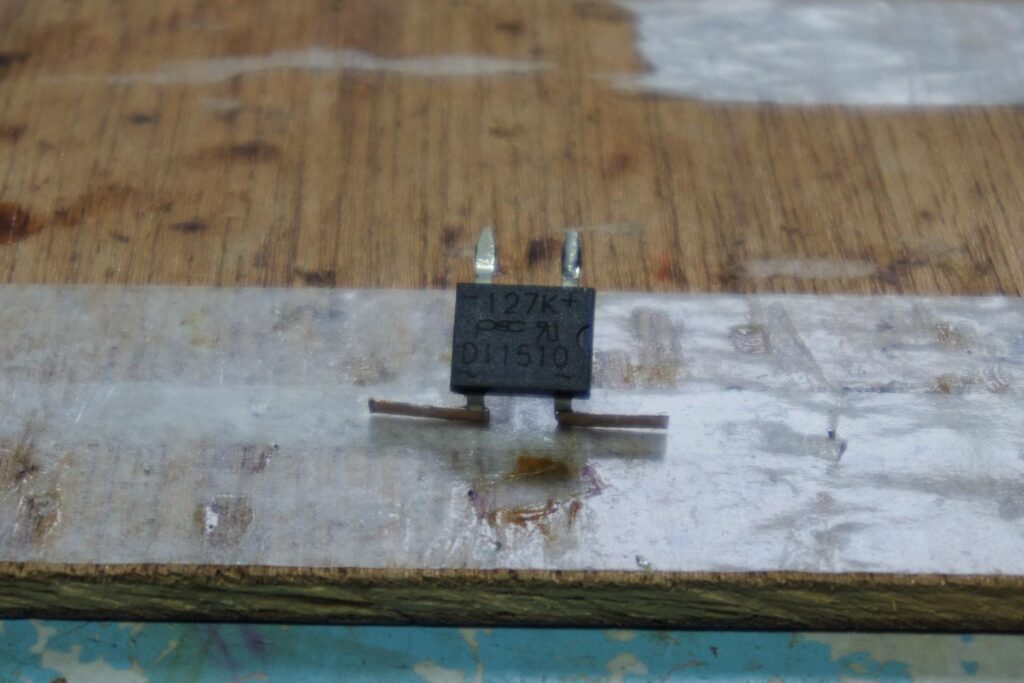

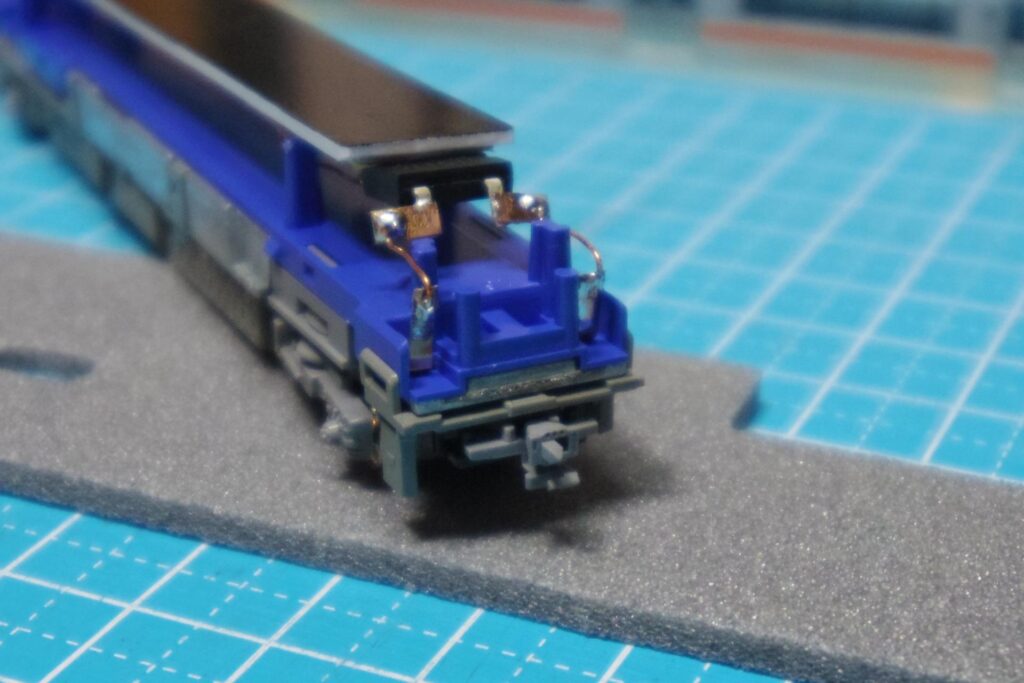

銅板集電におけるブリッジダイオード

ブリッジダイオードと銅板を接続します。

「~」側はプラスマイナスの向きに関係なく入力可能で、プラスマイナスが決まった側に出力されます。

ですので「~」側に銅板を固定して床下と接続しますが、そのままでは足の幅が狭いので広げましょう。

短い銅板(4.0mm×2.0mm)を「~」側の足から開くようにはんだ付けしてみてください。

印字側の反対側にはんだ付けするので、先に本体に白ペンで記号を書き写すと迷わないで済みます。

印字面はこちら。

車両へ装着時に印字面が天井側になるように作っています。

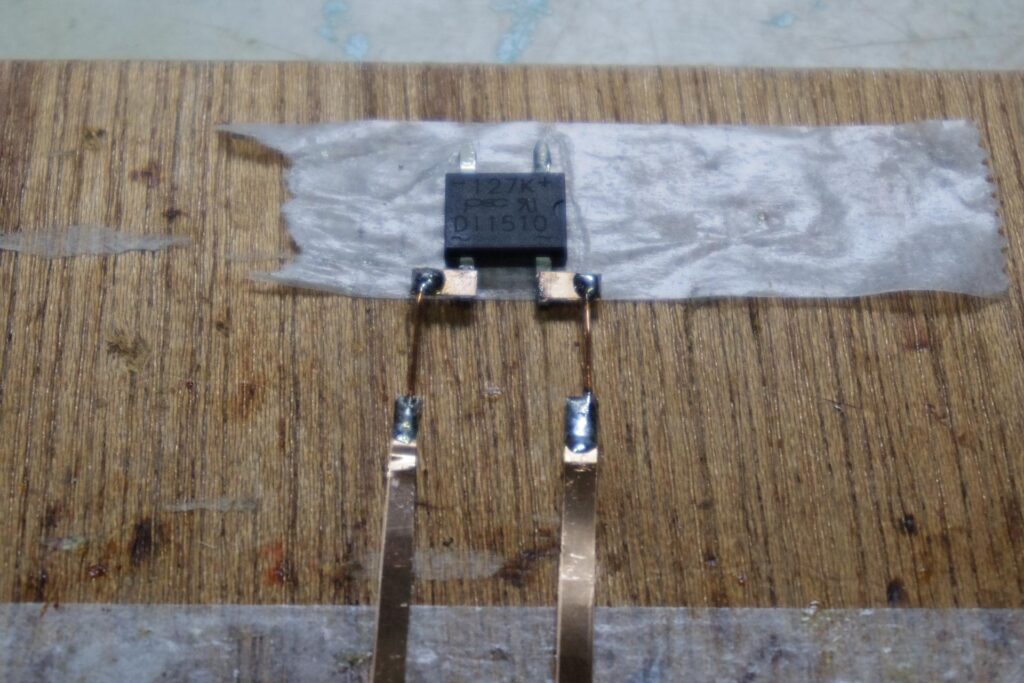

したら、短銅板で拡幅した足に、ポリウレタン銅線と集電用の長銅板もはんだ付けしちゃいます。

ここで使うポリウレタン銅線の長さは10.0mm(はんだ付け部分含む)。

組み込み時の微調整しやすさを考えて銅線を噛ませました。

長銅板の片側は端から0.5mmで折り曲げてください。

折り曲げた短い部分を銅線にはんだ付け、長い部分は床下に後で接続します。

その後、ブリッジダイオードのプラス側にCRD、マイナス側にポリウレタン銅線をはんだ付け。

それらをテープLEDの導電部にもはんだ付けしてください。

私は電流制限用にCRDを使っていますが、適切な容量を割り出した抵抗もアリです。

ここまでできればとりあえずテープLEDは点灯するようになります。

スプリング集電とは異なり、基本的に銅板集電のブリッジダイオードの位置は端っこになります。

取付対象によって例外があるかもしれないので、各自ご研究ください。

この時、CRDの長さ調節のために切ったリード線をすぐには捨てないでください。

リード線の端材はコンデンサーのはんだ付けで重宝します。

CRDはプラスマイナスを間違えると電流制限が無効になります。

逆向きのCRDがLEDに繋がっていると最悪LEDが焼損するので絶対に間違えないでください。

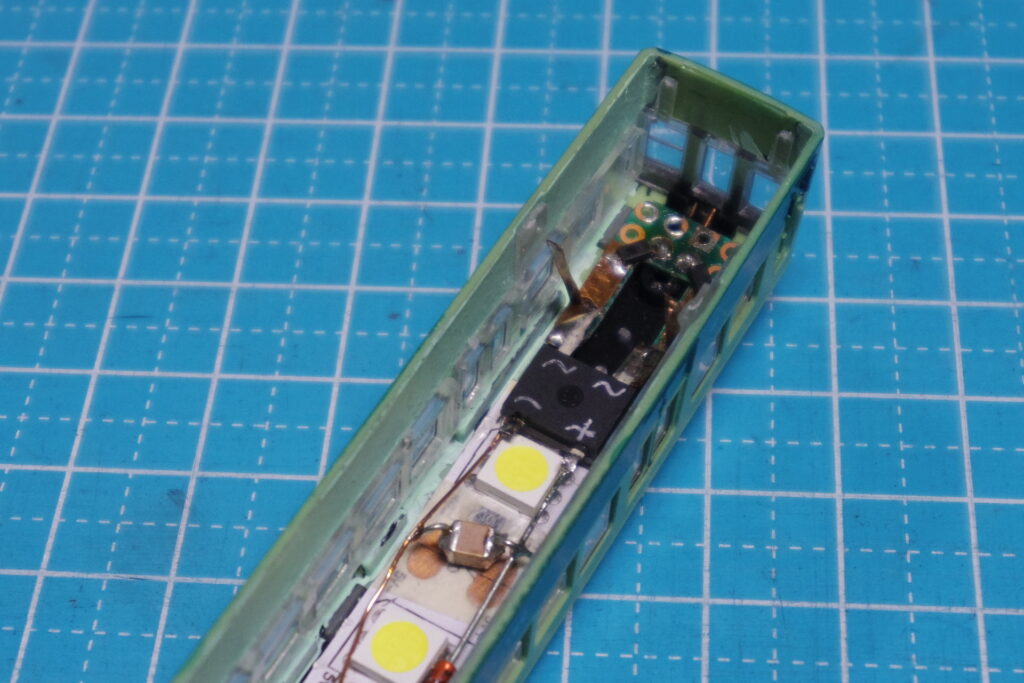

コンデンサーを付け加えてLEDユニットに

続いては、ブリッジダイオードからCRDまでの位置にチップ積層セラミックコンデンサーを繋げます。

容量的に気休め程度ですが、コンデンサー内に蓄電することでチラつきを低減します。

ただしコンデンサー単体では導線までわずかに足りません。

そこで、先ほど切断したリード線の端材が活躍します!

ということで、リード線の端材をコンデンサーにはんだ付けします。

意外とこの作業やりづらいですが、若干ならリード線が斜めになっても気にしないでOK。

下の写真のように、はんだ付け部分から飛び出たリード線を折り曲げてください。

これを、CRDの手前にプラマイ短絡するようにはんだ付け。

チップ積層セラミックコンデンサーは極性がないのでこれで大丈夫。

マイナス側のポリウレタン銅線はあらかじめ被覆を溶かしておきましょう。

はんだ付け後に余ったリード線を切り落とせば、LEDユニットの完成です!

ここまでに必ず一度は点灯テストを行うこと。

通電させた線路や9V電池などから集電板に電線を接続し、正しく光って焼損も起こらなければ成功です。

プラマイの左右を入れ替えて両方テストしてみてください。

ちなみに、コンデンサー1個では大したことなくても、複数繋げば相応の蓄電量を確保できます。

電解コンデンサー(極性に注意)を使う手もあります。

しかし、数を増やせば材料費がかさみますし、電解コンデンサーだと車内に収まらない(入っても悪目立ち)可能性があります。

コンデンサーを使う場合はそれらもご考慮ください。

プラ板に接着・微調整して完成!

こうして完成したテープLEDユニットをプラ板に接着して室内灯にします。

テープLED裏側に両面テープが備わっているので、剥離紙を剥がしてプラ板に貼り付けてください。

ゴム系接着剤で補強するとさらに良いです。

プラ板は天井のガラス留めに干渉しない幅に切り出しましょう。

厚みが増すほど切断線に「返し」が発生するので、貼り付け前にヤスリで整えると手触りが改善します。

下の写真を撮影後に幅を少し詰めました。

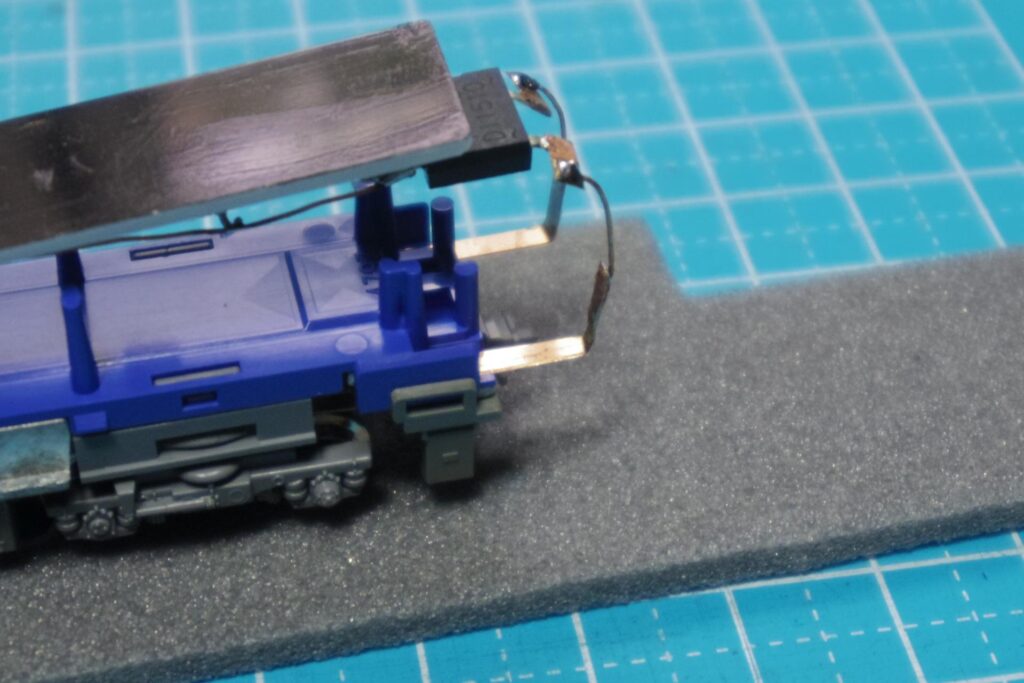

いよいよ自作室内灯を車内に搭載!

自作品は集電板をはんだ付けしたので、左右同時に差し込む必要があります。

別の視点から見るとこんな感じ。

室内灯集電板を差し込んだ先で床下集電板に接地し、室内灯に電気が引っ張られる仕組みです。

この時の位置調整をしやすくするために、集電板の途中をポリウレタン銅線に変えました。

車体を戻す前に通電して正しく点灯すれば成功です!

押しつけないと点灯しない場合は集電板の角度を調整しましょう。

室内灯集電板が床下集電板と上手く接していない可能性があります。

最後に車体を元に戻して完成!

スプリング集電と銅板集電、通電経路の位置が変わりますが基本的な作り方はほとんど同じ。

片方ができればもう片方も絶対にできるので、ぜひ作りながら慣れていってください。

短編成でも存在感アップ!

ということで、KATOの313系2300番台、2両編成の両方に自作室内灯を搭載しました!

もちろん常点灯なら停車中も点灯し、短くとも存在感バツグン!

今回使用したテープLEDの白色はしっかり白いので、座席パーツの色も相まって青白く見えます。

気になる場合は光源に黄色いマスキングテープを被せると昼光色っぽくなると思います。

光源に寄るとこんな感じ。

1灯ごとに独立したLEDから、十分な明るさの光が灯っています。

今回は1両につき6灯点灯させています。

部屋の照明を消してもご覧の通り!

夜景を再現できるレイアウトでは、客室内が明るいことで生活感が増します。

レンタルレイアウトだとそういうお店も多いので、付けておいて損はないでしょう。

短編成であっても光の効果は十分です。

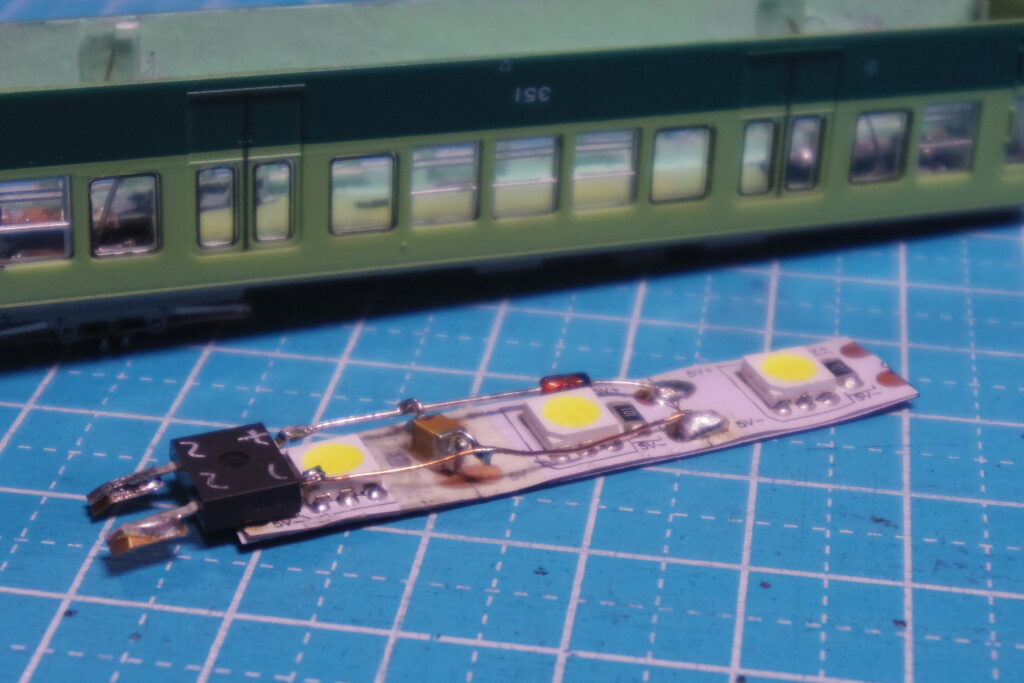

鉄コレの点灯化もいける?

原則ディスプレイモデルな鉄道コレクション(トミーテック)も大幅加工で点灯化させることができます。

遮光対策が大前提ですが。

鉄コレに組み込む室内灯の集電方法は自分で選択します。

私は銅板集電で作りました。

前面ライトユニットとの組み合わせの関係で、室内灯本体も集電用銅板も短くなりました。

が、銅板同士の接地で電気を引き込む構造はKATO用と同じです。

鉄コレといえば、専用動力ユニットが空間を占めるのもネック。

モーターとウェイトが高さを出してしまっています。

17m級以上ならGMコアレスモーターで代替可能とはよく聞きますが、それより小型な車両でそうはいきません。

私の作り方では、薄いプラ板にしないと15m級車体に収まらなかったです。

テープLEDを貼るプラ板の厚みを変える対策も求められるでしょう。

これでも試作段階とはいえ、一応無事に鉄コレを点灯させることができました。

これだけでも鉄コレの室内灯は相当難易度が高いことがうかがえるでしょう。

しかし、他のメーカーが模型化していない車両も非常に多く、ポテンシャルは十分にあります。

集電方式の違いや部品寸法を十分にご検討ください。

さいごに

今回はKATOの313系2300番台に組み込むべく、銅板集電で自作室内灯の作例を解説してきました。

これで同車もしっかり車内が光るようになりました!

ブリッジダイオードにはんだ付けする集電部品がスプリングか銅板か、というだけではありません。

元々の座席パーツや床下の構造に応じたはんだ付け位置にする必要もあります。

しかし、当サイトで紹介している作例の基本は同じです。

どちらかができればもう片方も作れると思います。

火傷・ケガに注意してぜひお試しください!

今回はここまで!

ありがとうございました!