今回はテープLEDを使ったNゲージの自作室内灯の作り方をご紹介!

実は、鉄道模型の室内灯は自作できます。

それなりの手間や時間はかかりますが、正しく作れれば、純正品を買うより費用はグッと安価になります。

私も知ってはいたけど、以前までははんだ作業にハードルの高さを感じ、手を出せずにいました。

しかし、ヘッドライトの換装が自力でできた今なら室内灯の自作もできるはず。

DD13形(KATO旧製品)のヘッドライトを自力でLED化できたことから、ますます機運が高まっています!

【2025/9/19更新】本稿では、TOMIX・マイクロエース・グリーンマックス車両向けのスプリング集電を解説します。

KATO車両向けの銅板集電についてはこちらをご覧ください。

※必ず自己責任で作業願います

もくじ

テープLEDを鉄道模型に

まずは、テープLEDがどんなものなのか。

その名の通り、薄いテープにずらっと取り付けられたLEDです。

LED設置面の裏側に両面テープが貼られており、剝離紙をはがせば貼り付けも簡単!

基本的にはテレビ裏や階段・寝室などの足元に間接照明として使用されることが多いでしょう。

しかし、切り出したテープLEDに適切な電子部品をはんだ付けした上で、車両の導電部分に接続すると、なんとテープLEDが室内灯になるのです!

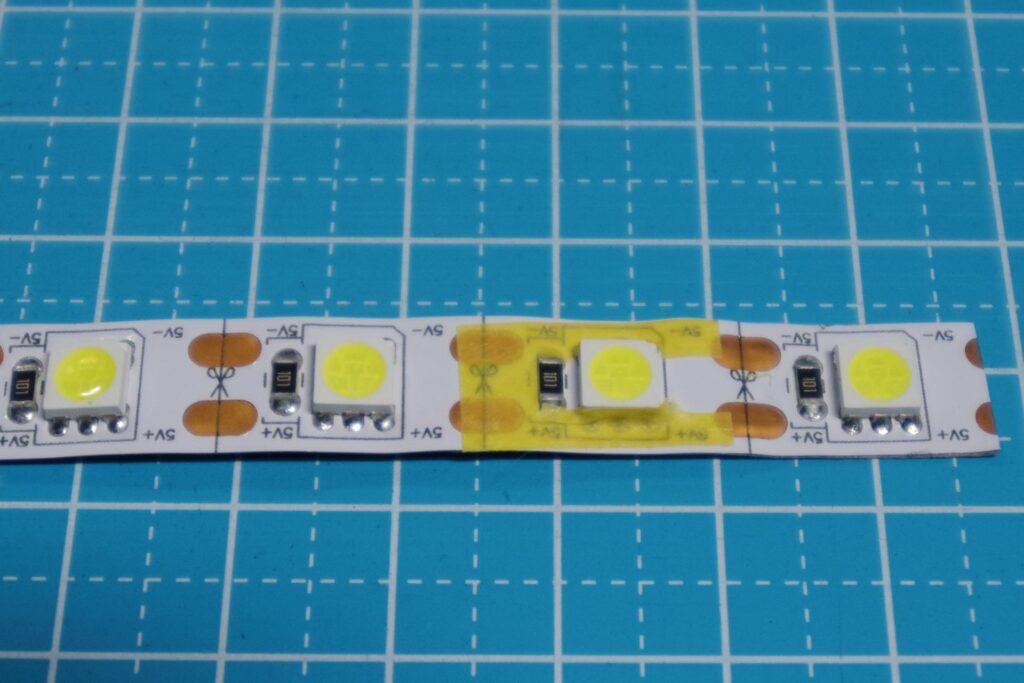

今回は近所のドン・キホーテにて、5V1A・白色・1m60灯のテープLED(日本トラストテクノロジー)を買ってきました。

5Vの他に12VテープLEDもありますが、私には5Vのほうが条件に合っていました。

このテープLEDには1灯ごとに切り取り線が印刷されており、17mm間隔でハサミで簡単に切れます。

種類によっては3灯ごと(50mmまたは25mm間隔)でないと切れないので、1灯1ユニットのほうが様々な車体長に対応させやすいです。

そのかわり、私が買った時の価格は税込1,078円。

おそらく12V電源のテープLEDのほうが低コストだと思います。

何はともあれ、令和の現代ではテープLEDがドンキで手に入るので、近隣の店舗に条件の良い商品があれば解決ですね!

キハ58の両運転台バージョン

続きまして、今回の被検体になってもらう車両をご紹介。

マイクロエースのキハ53形200番台・急行色です!

キハ53形は東日本・西日本・北海道でパターンが異なり、東日本の個体は1987(昭和62)年にキハ58形非冷房車を両運転台化させて登場しました。

両開きドアで2エンジン版キハ23であるキハ53とは、同一形式ですがほぼ別物です。

登場時は小牛田運輸区に所属して陸羽東線や快速「南三陸」など、晩年は会津若松運輸区に転属して只見線で活躍しましたが、2000(平成12)年までに引退したとのこと。

ちなみに、西日本の個体は冷房車(キハ58がいないと冷房が使えない)の改造で、氷見線・城端線で活躍。

北海道の個体は同地区専用のキハ56形を改造したもので、深名線や札沼線などで活躍していたようです。

模型的としてはこれ単体で走行可能なため、初めての自作室内灯を組み込むにはもってこいの車両でした!

これが成功したあかつきには151系特急「こだま」にも自作室内灯を作りたいので、そのための実験台になってもらいましょう。

室内灯自作に必要な部品

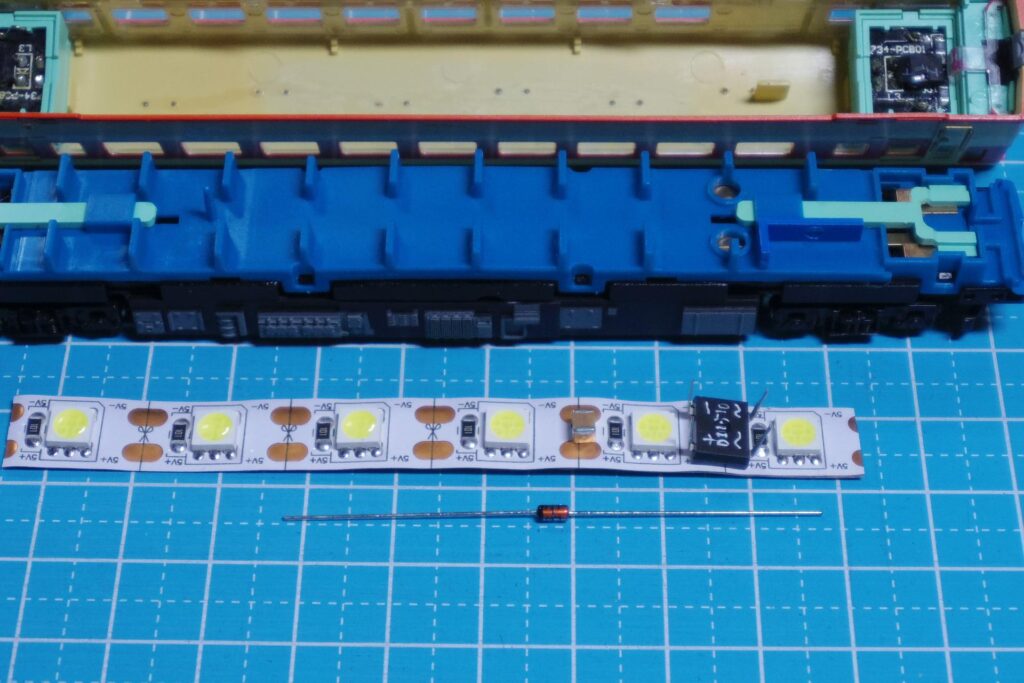

キハ53に装備させる室内灯を自作するとはいえ、テープLEDだけでは作れません。

電子部品がいくつか必要なので、以下に挙げていきます。

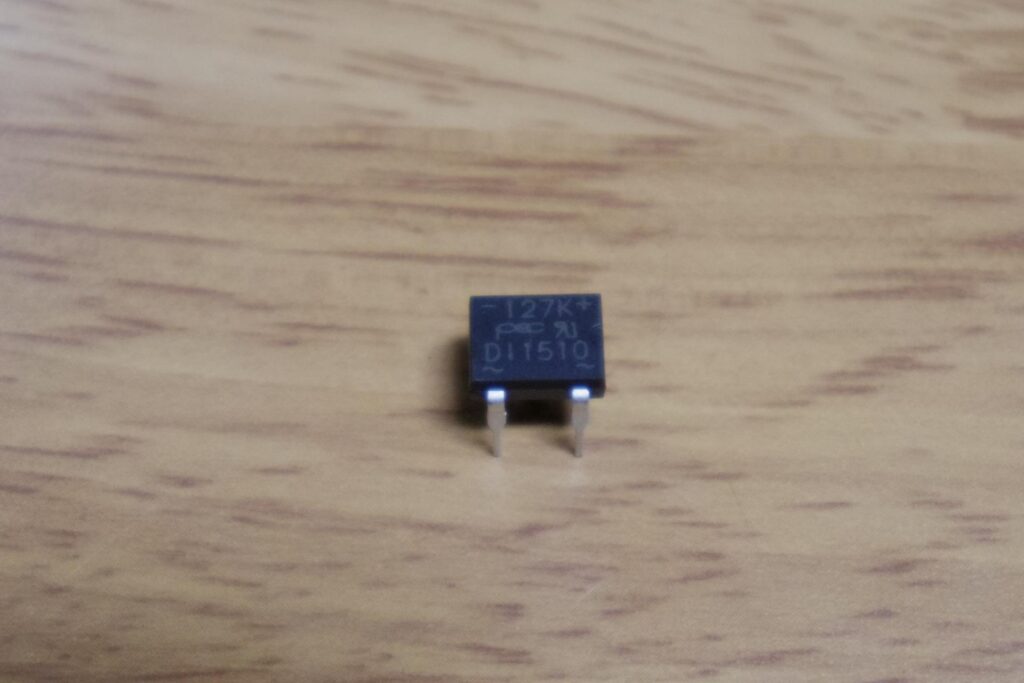

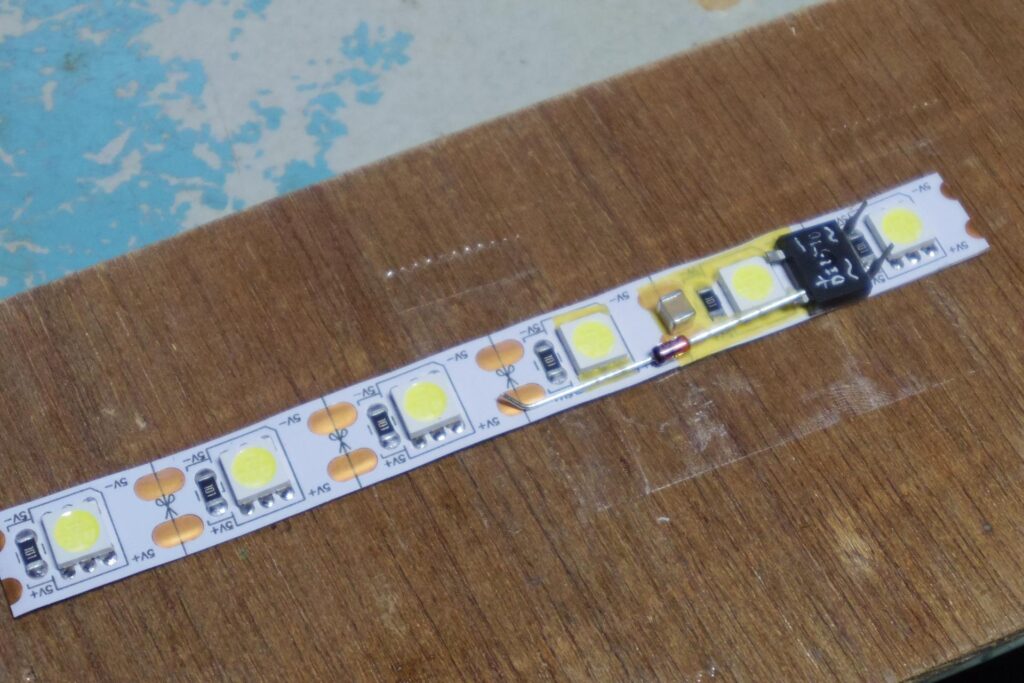

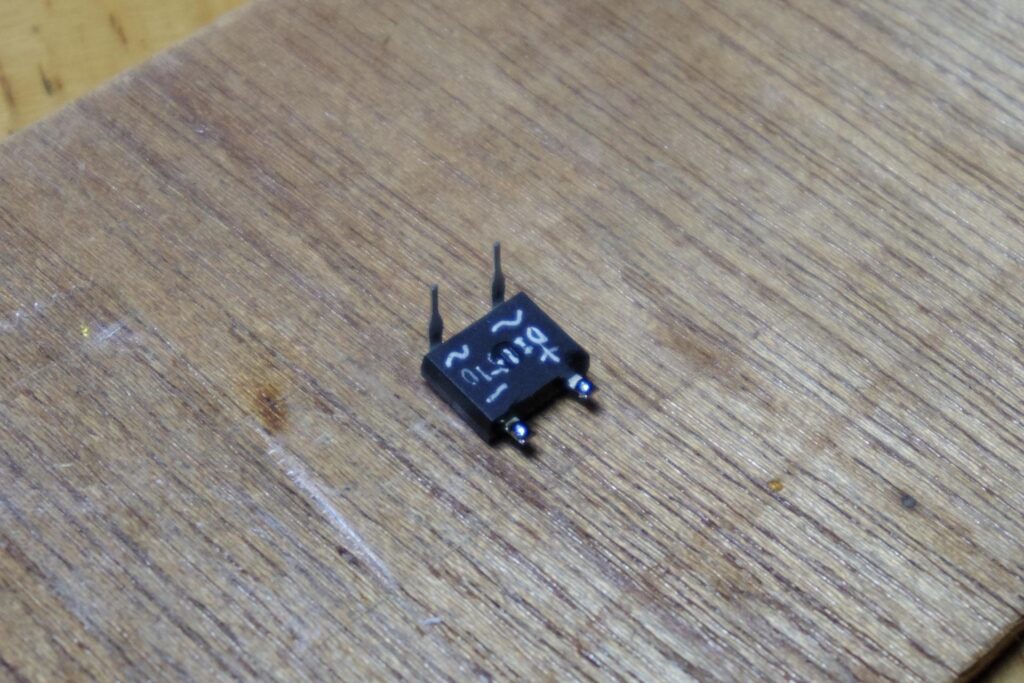

まずは、ブリッジダイオード。

「DI1510」(パンジット)を使います。

秋葉原の秋月電子通商にて、1レール50個入りで950円(1個あたり19円)で買えました。

電流のプラマイを固定化

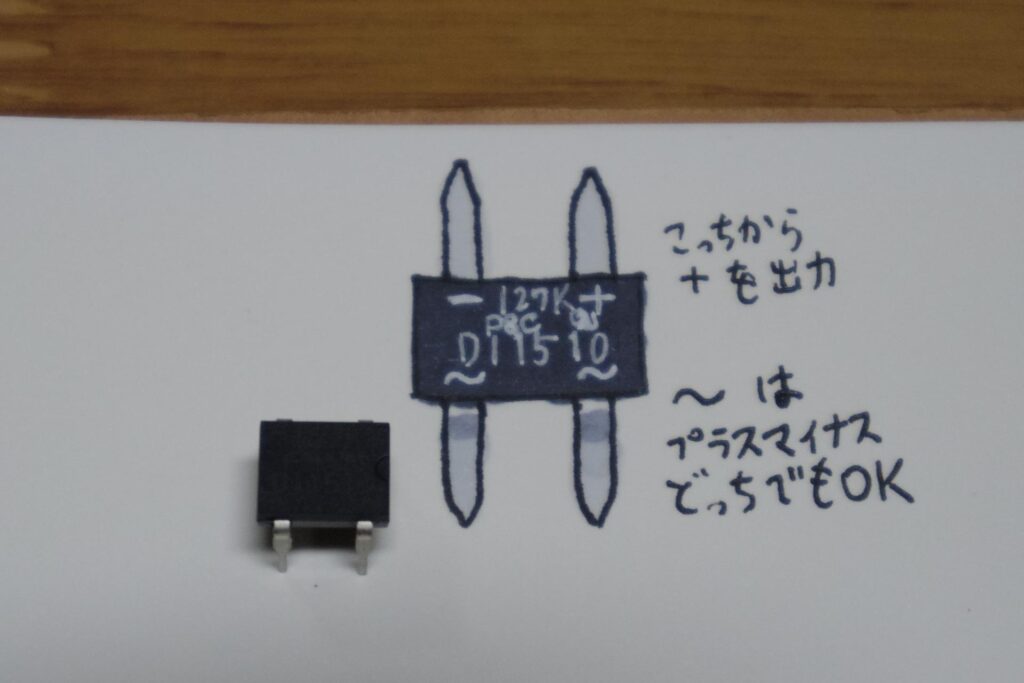

ブリッジダイオードは、電気の出力先を固定する部品。

左右どちらからプラスマイナスの電気が流れてきても、ブリッジダイオードの示すプラス側とマイナス側に出力するようになります。

雑ですが、イメージ図を以下に描いてみました。

「DI1510」は本体寸法8mm×6mmで、電気的には1000Vpk・1.5Aまで対応しています。

Nゲージの室内灯には全く問題ないスペックです。

出力側のプラスマイナスの位置だけは間違えないようにしましょう。

5VのテープLEDに電流制限

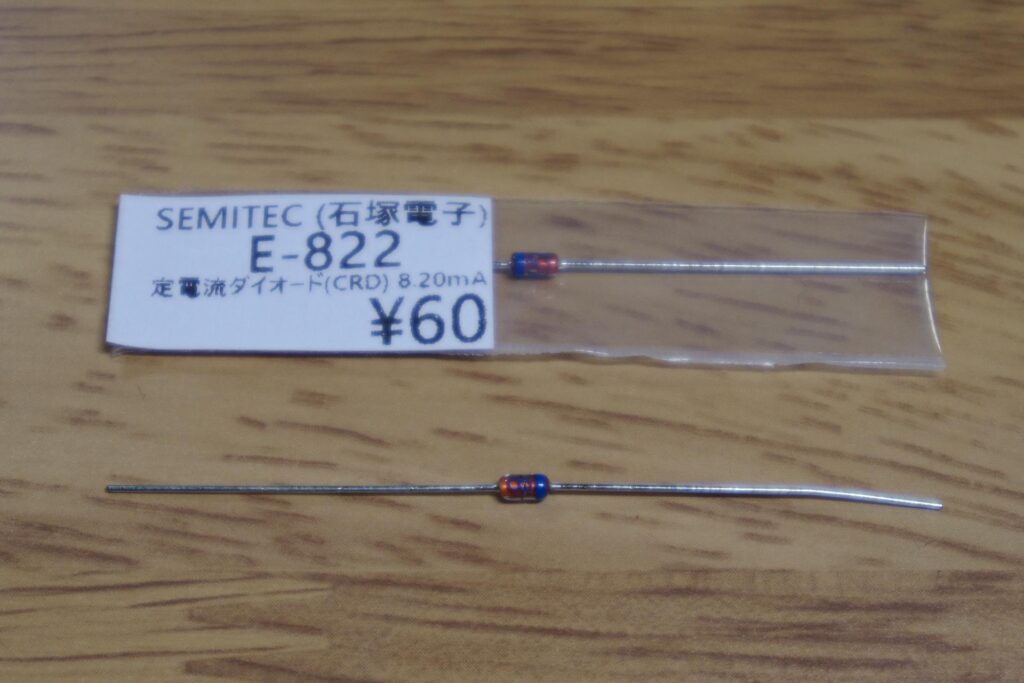

5V駆動のテープLEDでは電流制限は必須になります。

そのために使用するのが、先日も使用した定電流ダイオード(CRD)です。

下の写真は「E-822」ですが、今回はさらに電流を低減する「E-562」(SEMITEC石塚電子)を使います。

千石電商で10本入り600円(1個あたり60円)でした。

回路中の電流を、「E-562」は最大5.6mAに制限してくれます。

黒い線のある側がマイナス(カソード)です。

今回のCRDはブリッジダイオードのプラスの次に配置するので、スイッチングダイオードはなくて大丈夫。

ただし逆向きに付けると電流ダダ漏らしでLEDがぶっ壊れるので、絶対に向きを間違えてはいけません。

適切な抵抗値を自分で計算・設定できる場合は、CRDのかわりに抵抗を使っても良いですね。

幾分安上がりになります。

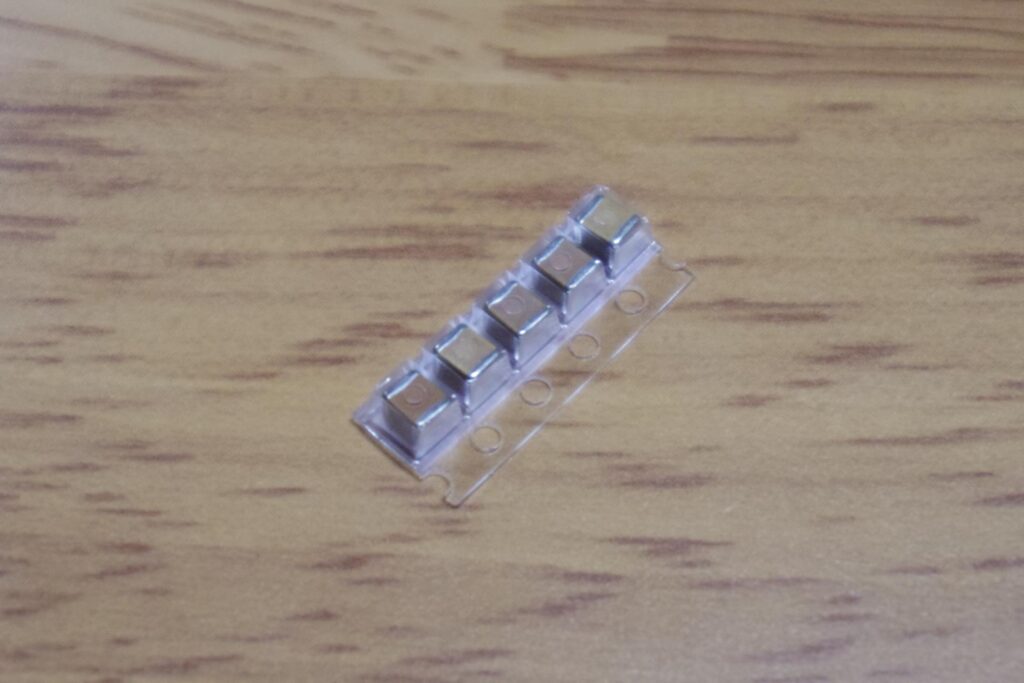

コンデンサー

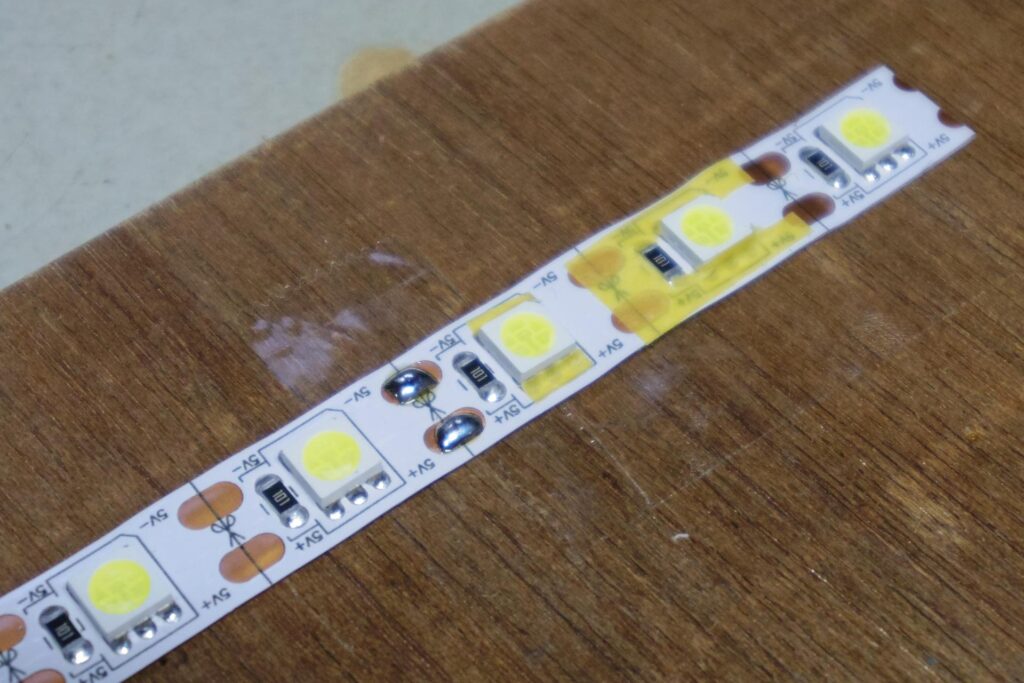

最後に、あると便利なのがチップ積層セラミックコンデンサー。

「22μF25V X7R 3225」(村田製作所)を使います。

秋月電子通商で5個入り250円(1個あたり50円)でした。

コンデンサーは、簡単に言えば充電・放電を行う電子部品。

室内灯においてはチラつきを軽減する役割を担います。

μF(マイクロファラッド)またはpF(ピコファラッド)という単位で静電容量を見ます。

1μF=100万pFです。

これの大きさは3.2mm×2.5mm、静電容量は22μF、定格電圧は25Vです。

これより小さく安価で同じスペックの部品もありましたが、はんだ付け難易度を考慮してこちらを選びました。

極性はないので、向きを間違える心配はありません。

Nゲージの電圧が12Vなので、コンデンサーの耐電圧は余裕をもって25V以上が良いのではないかなと思います。

「X7R 3225」はチップコンデンサーの中では比較的容量の大きいほうですが、それでも限界があります。

よりチラつきを抑えたい場合は他のコンデンサーも調べてみてください。

部品によってはサイズが大型化し、極性も発生するので注意しましょう。

車両に合わせて位置を考える

ということで、ここからやっと作業開始です!

が、はんだ付けまではもう少しお時間をください。

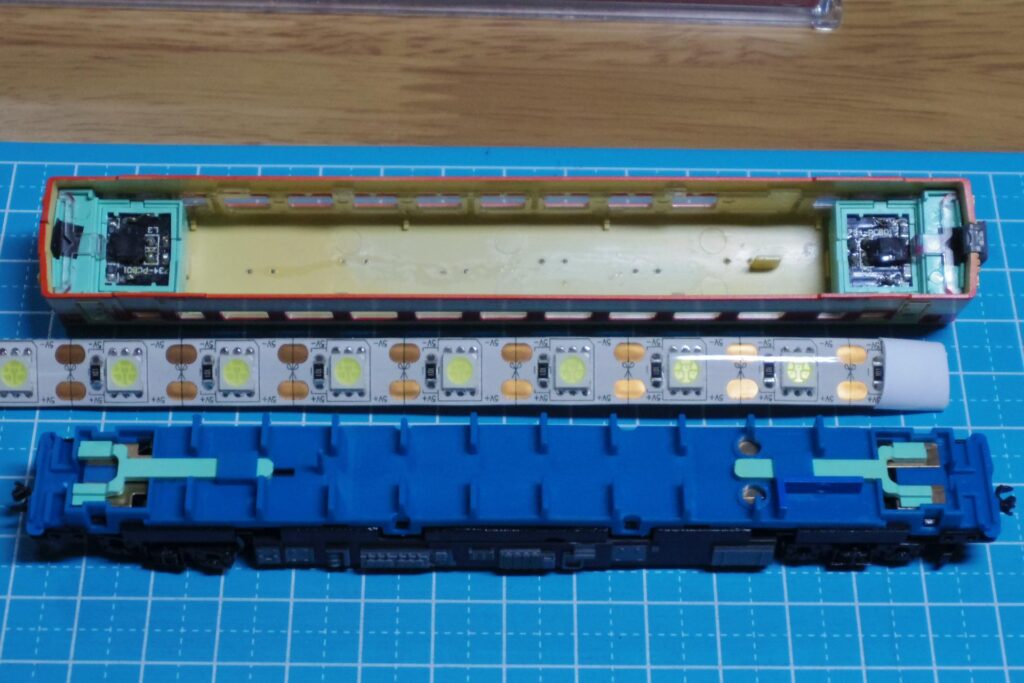

キハ53の車体を外し、座席パーツの集電位置や、必要なテープLEDの長さを確認します。

TOMIX・マイクロエース・グリーンマックスはスプリング集電なので、そのスプリング取付位置に合わせて部品配置を考えましょう。

中間車両はともかく、先頭車両にはライトユニットが組み込まれているのもポイント。

ライトユニットとテープLEDが干渉しないように作らねばなりません。

キハ53は両運転台車なので、なおさら室内灯が短くなりそう。

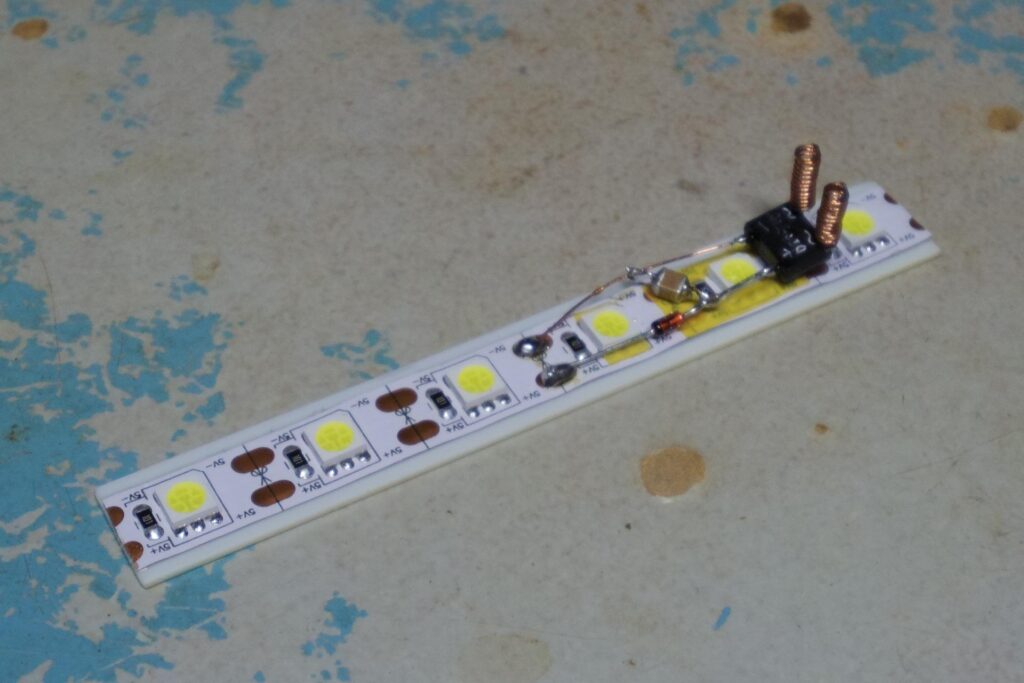

悩んだ結果、今回は1.7mm間隔でLEDを6灯使います。

テープLED1mで60灯なので、その10分の1と考えると、この分の価格は108円(小数切り上げ)になりますね。

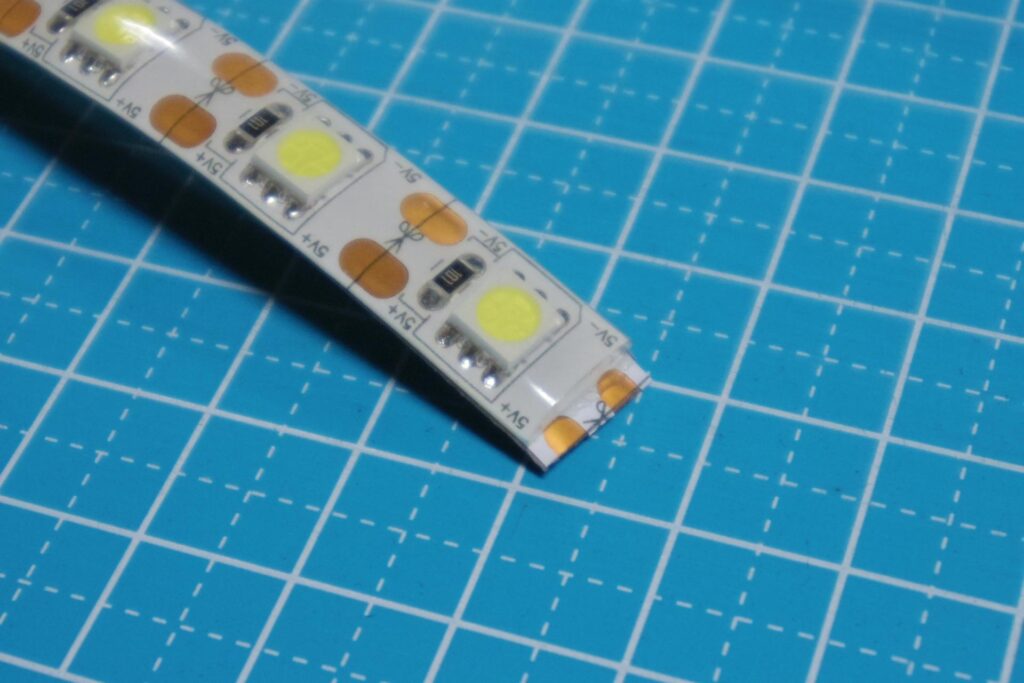

テープLEDは先に述べた通り、ハサミで簡単にカットできます。

切り取り線に沿ってカットしましょう。

僅差ならズレても大丈夫です。

この製品には防水目的の樹脂が被覆されていたため、被覆をはがします。

そのままだと固いので、カッターで樹脂だけ切ることで取っ掛かりを作り、取っ掛かりから少しずつ剝がすようにしましょう。

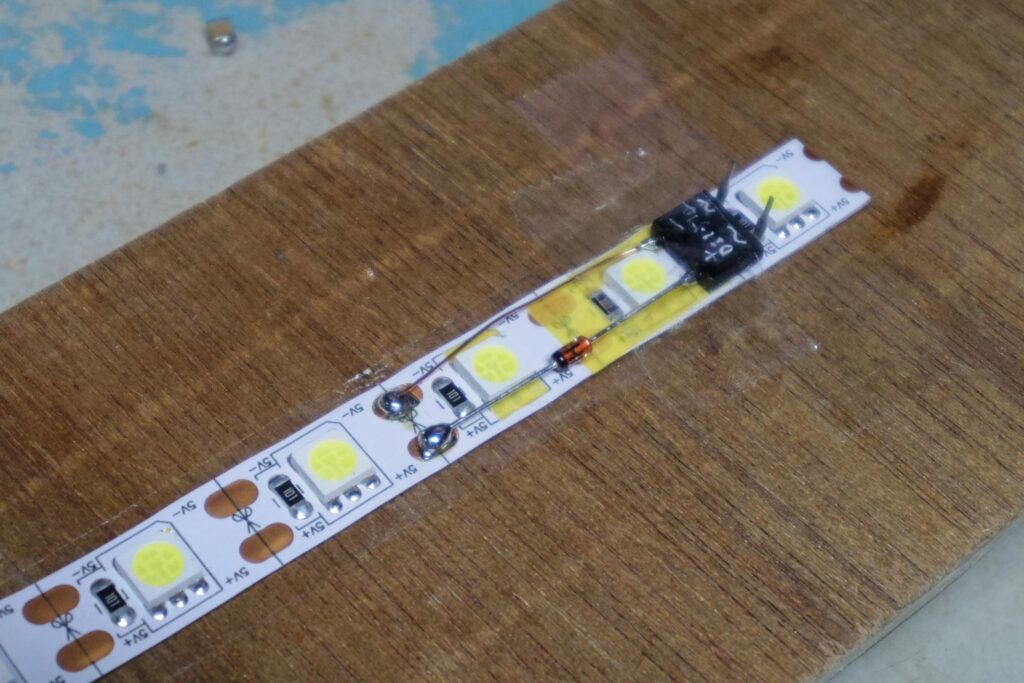

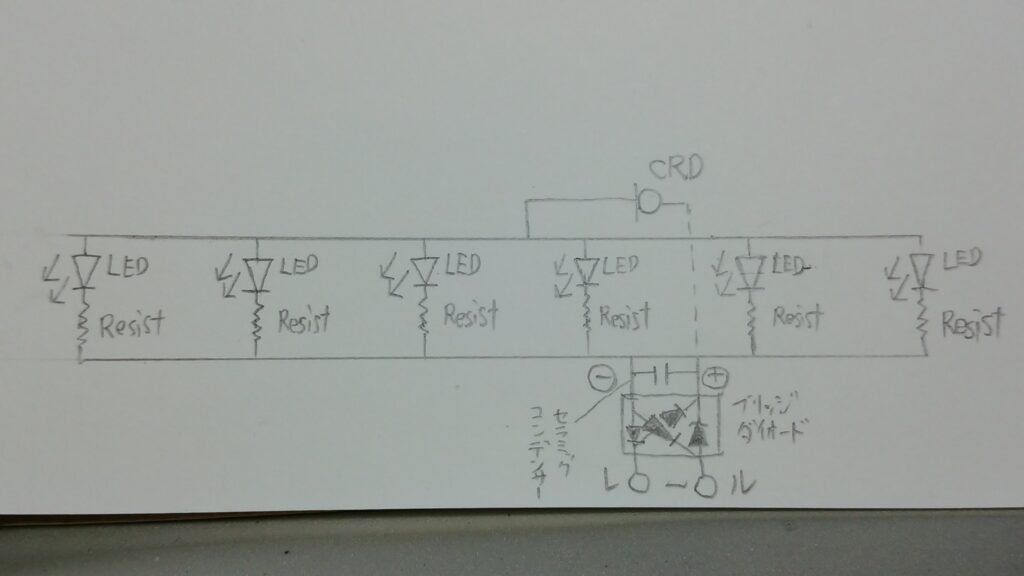

部品を取り付けるイメージは以下のようにしました。

スプリングを穴に収める位置にブリッジダイオードの「~」側を持ってきて、プラス側にCRDを取り付け。

マイナス側はポリウレタン銅線で接続します。

さらに、CRDの手前でプラマイ橋渡しするようにチップ積層セラミックコンデンサーも取り付けます。

プラマイ確認や絶縁とリード線調節

はんだ付けする前にもう少し手間を加えます。

リード線や銅線が当たりそうな導電部分をマスキングテープなどで絶縁しておきましょう。

ブリッジダイオードは、私は印字面の裏側を使うため、そのままではプラスマイナスが分かりにくくなってしまいます。

文字の印刷が無い面に記号を手書きしておくと分かりやすいです。

私はマンガ・イラスト向けの白ペン(0.5mm)を使いました。

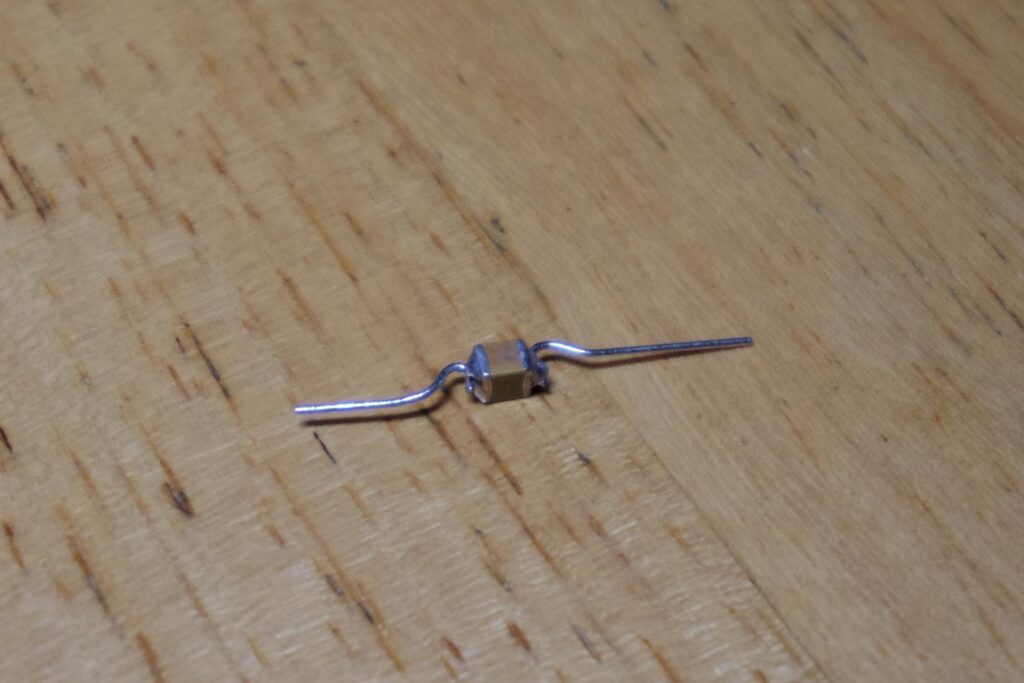

続いてCRD。

ブリッジダイオードから2個先の導電部分まで、ちょうど良い長さになるようにリード線をカットします。

その後、導電部分とはんだ付けする部分を斜めに折り曲げておきます。

切ったリード線は再利用できるので、(使わなかったとしても)完成までは捨てずに残しておきましょう。

予備はんだのすすめ

お待たせしました、ここからはんだ付け作業です!

いきなり部品を留めたいところですが、今回は予備はんだをやってみましょう。

はんだ付けする部分に事前にはんだを盛っておくことをいいます。

予備はんだにより、電子部品にあまり熱を加えずにはんだ付けしやすくなります。

何度も(または長時間)高熱に当てると部品へのダメージも心配なので、そうさせずに接着できると良いですよね。

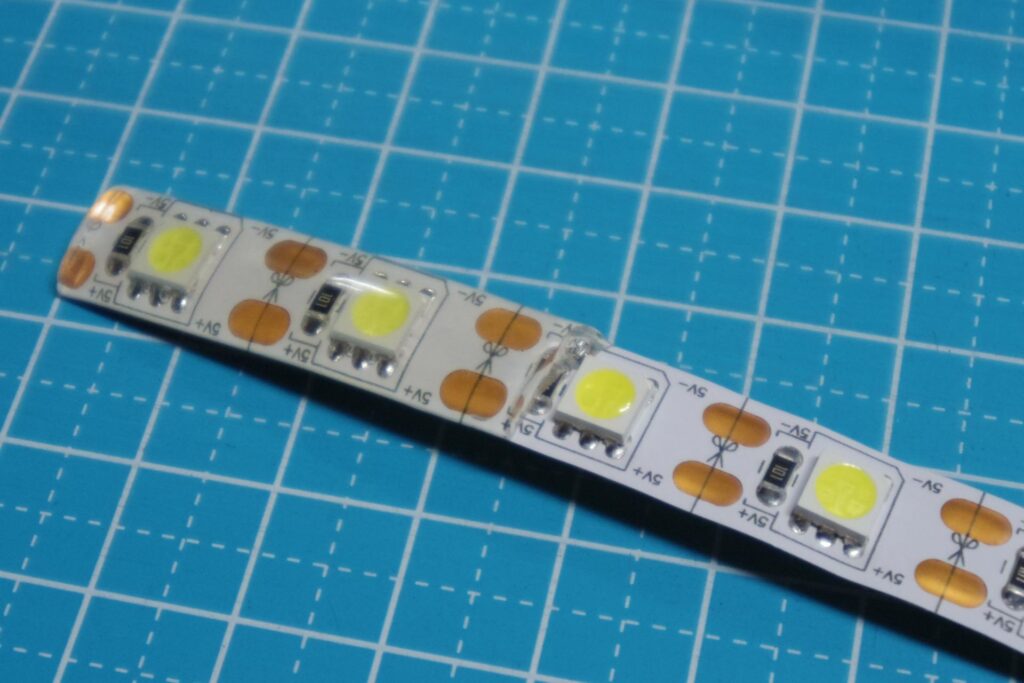

ブリッジダイオードは、プラスマイナス側のリード線をテープLEDに近づけるように折り曲げ、カーブし終わるところでカット。

その上で予備はんだをちょっと盛ります。

コンデンサーにも予備はんだをしておきました。

どれも小さい部品なので、両面テープやセロテープで固定すると作業しやすいです。

電子部品をはんだ付け

したら、ブリッジダイオードのプラス側にCRD、マイナス側にポリウレタン銅線をはんだ付け。

CRDのリード線(カソード)をテープLEDのプラス、ポリウレタン銅線をマイナスにはんだ付けしましょう。

今しれっと使ったポリウレタン銅線は、銅線にポリウレタンの被覆がなされている線材です。

被覆ははんだごての熱で溶かすことができ、その部分の銅は剥き出しになって通電します。

というか被覆を溶かさないとはんだが乗らないのでしっかり溶かしましょう。

逆に、被覆を溶かしていない部分は絶縁体で守られるので、意図しない部品に電気が流れるのを防ぐことができます。

私は協和ハーモネットの0.32mmのポリウレタン銅線を使用しました。

石川町のタック電子で275円でした。

さて、先にブリッジダイオードなどを取り付けたは良いけど、このままではコンデンサーの接続ができません。

そこで、CRDからカットしたリード線をコンデンサーにはんだ付けしてみました。

接点から飛び出たリード線を「ハ」の字に折り曲げ…、

その上にCRDリード線(アノード)とポリウレタン銅線が重なるように配置してはんだ付け。

CRD本体に当たる可能性があったので斜めに取り付けました。

余ったリード線は切り取ってください。

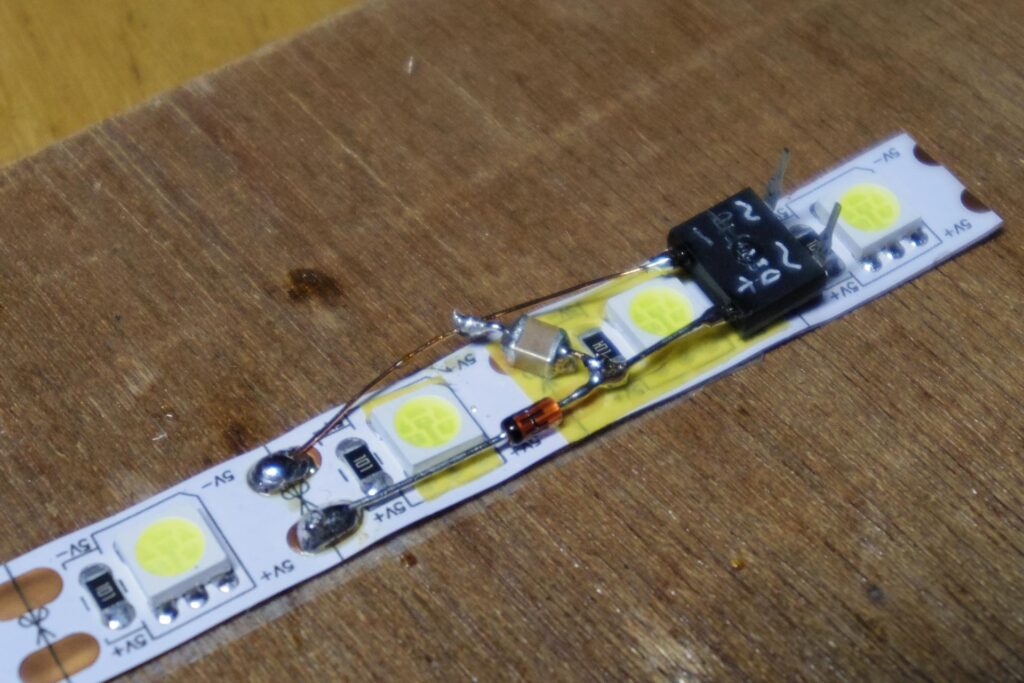

ひとまず室内灯ユニットができました!

この後、メーカー各社に対応した部品(銅板またはスプリング)をブリッジダイオードの「~」に取り付ければ、車両の集電板に接続できるようになります。

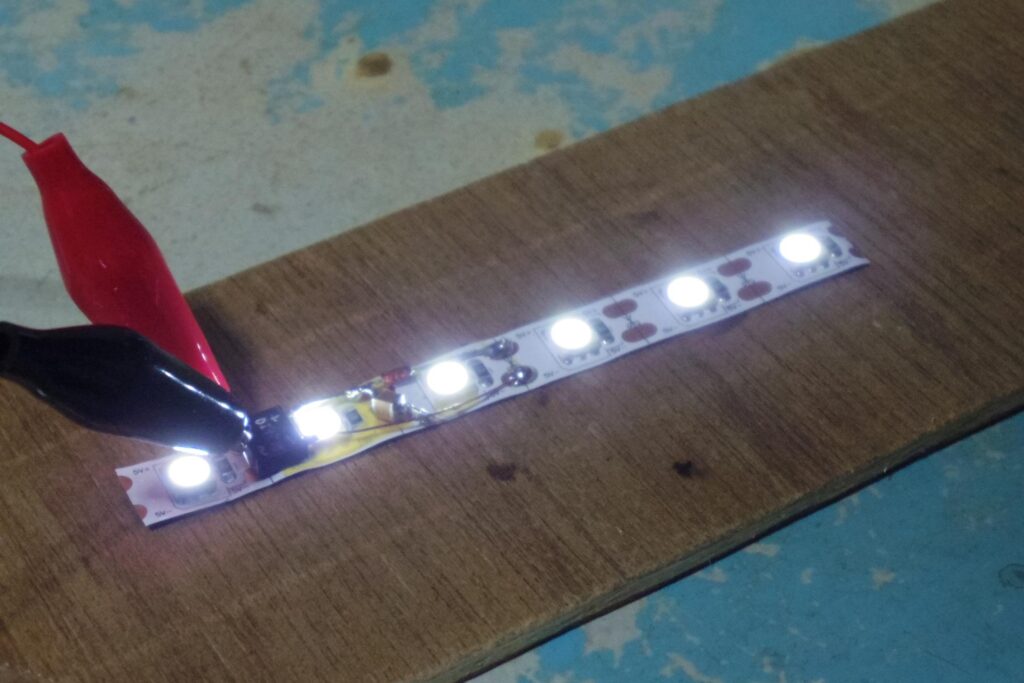

先に進む前に通電テストを

その前にここで一度、通電テストをしましょう。

車両に組み込むまでには必ずやってください。

今回は無事に点灯しました!

何度か向きを変えたり、電圧を最大まで上げたりしましたが、トラブルなく一定の明るさをキープできていました。

この時点でLEDが点灯しない、または一瞬ビカッと光って沈黙したなどの場合、どこかに問題が発生していることになります。

部品の位置や回路の見直しをお願いします。

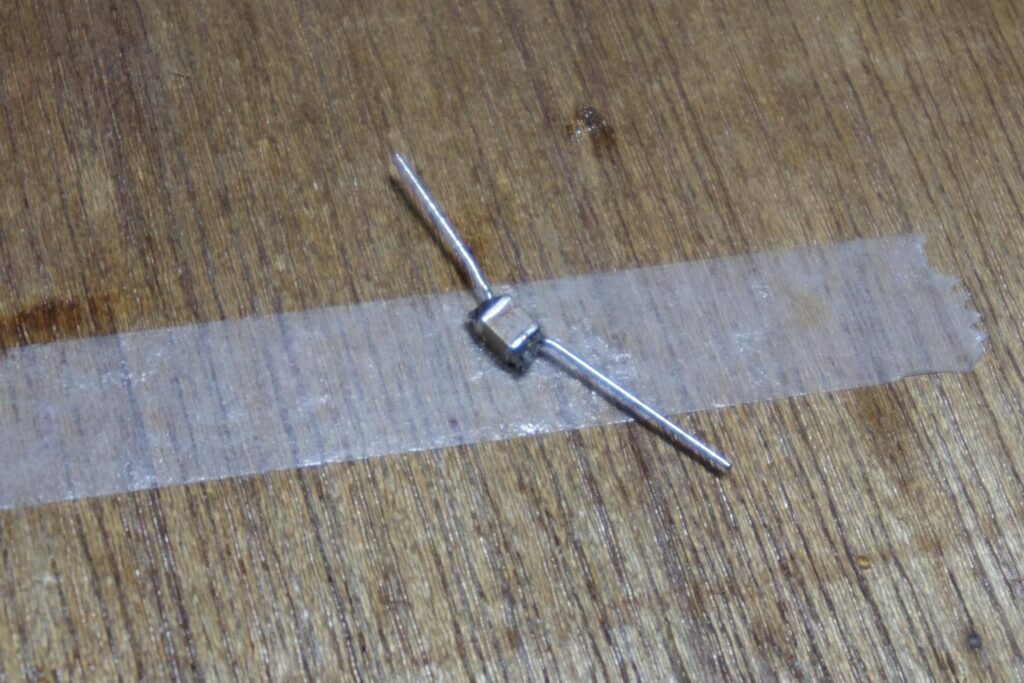

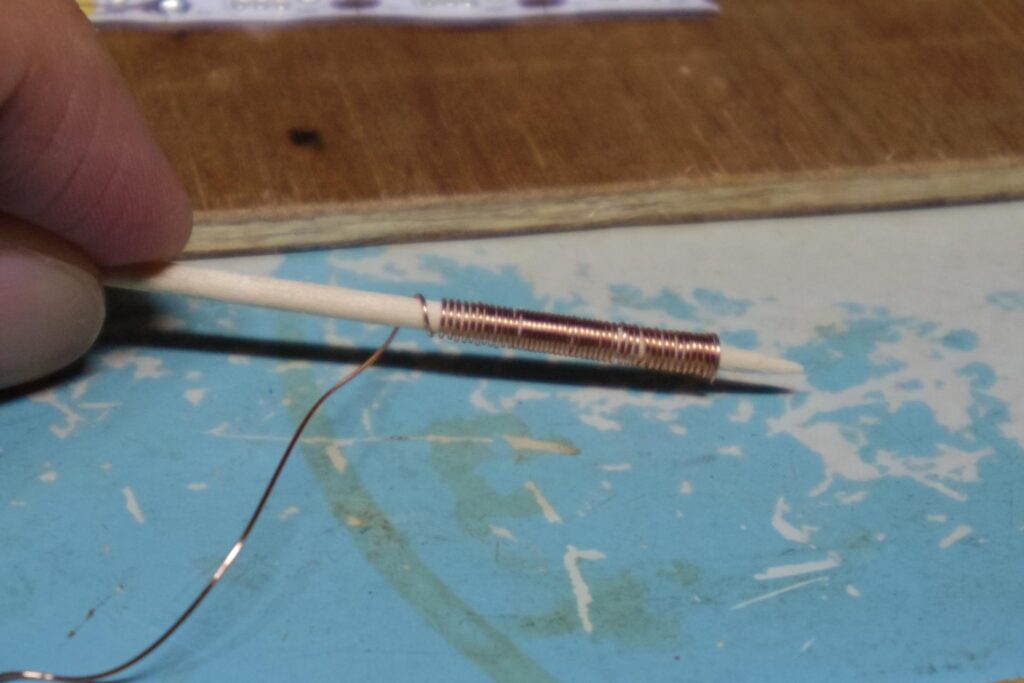

室内灯用スプリングも自作できる

室内灯ユニットができたら車両の導電部分も作っていきます。

今回はマイクロエース車両に組み込むのでスプリングを取り付けることになります。

しかし、室内灯用のスプリングを分売してくれるお店が意外と見つからないことはありませんか?

私も近い範囲のお店では室内灯用スプリングの分売を見つけられませんでした。

ならば自分で作りましょう!

つまようじ1本と銅線(被覆ありなしは問わない)があれば、室内灯用のスプリングも自作できるんです!

つまようじをクルクル回して銅線を強めに巻き付け、ある程度巻いた段階で端に寄せていきます。

それを3~4回、なんなら作りたい量ができるまで繰り返します。

気のすむまで巻いた段階で銅線を切り、少々キツいけど頑張って引き抜いてください。

これをトレーラー車・モーター車用に切り分ければ、お手製集電スプリングの完成です。

今回はモーター車に使うので、とりあえず8mmの2本に分けました。

室内灯のブリッジダイオードから座席の取り付け穴までの長さに応じて、切り出し寸法やさらなる切り詰めを調整してください。

私はポリウレタン銅線で作ったので、このままでは電気が通らないままです。

そのため、スプリングの両端をはんだごてで加熱しました。

これで熱した部分にはんだが乗るようになります。

そしたら、スプリングの片側に多めに予備はんだを盛っておきましょう。

このように、被覆のある銅線でスプリングを作る場合は、両端の被覆を溶かしておくことを忘れなく!

被覆のない銅線ならそのまま進めてOKです。

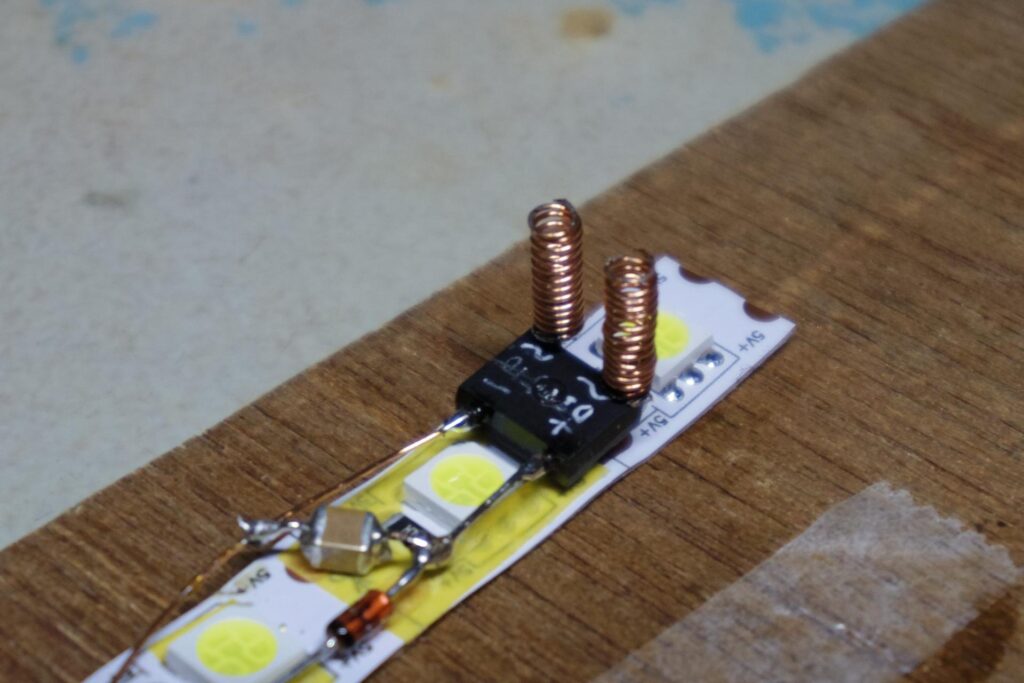

スプリングとプラ板を足して完成

スプリングの用意ができたら、ブリッジダイオード「~」側と集電スプリングをはんだ付けしましょう。

この時「~」側の足を左右に少し開くと、後で車両に設置しやすくなります。

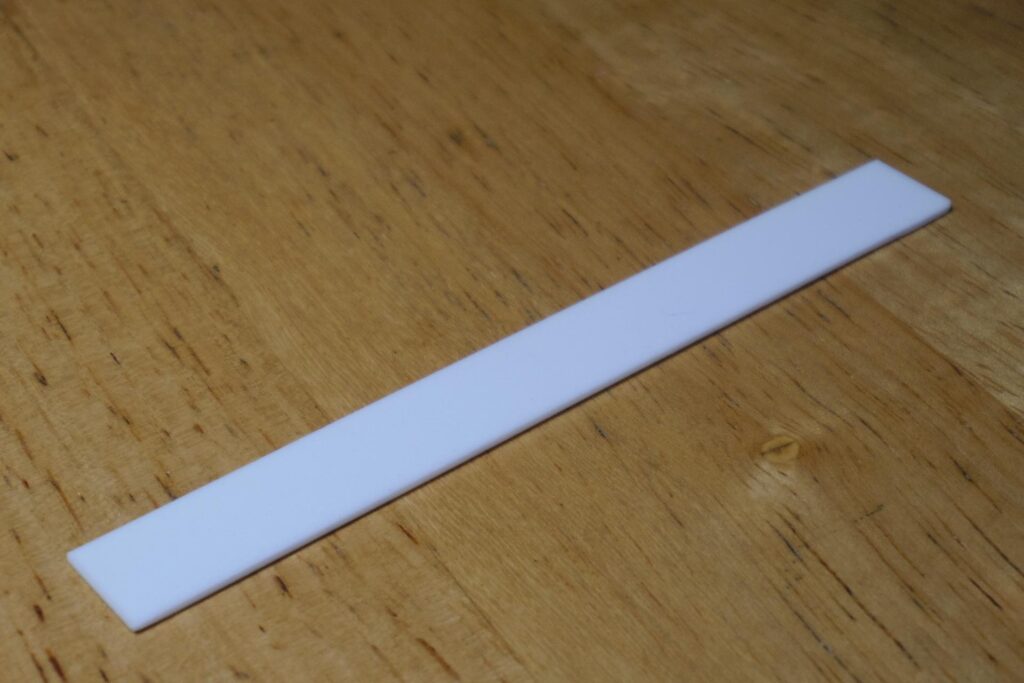

そしたら、厚さ1mm前後のプラ板を用意してください。

13mm幅を基準に、テープLEDの長さや設置場所、実際の幅に合わせて切り出し・調整します。

プラ板の長さ調整ができたら、テープLED裏の剥離紙をはがしてプラ板に貼り付けます。

個体差かもですがテープLEDの粘着力はあまり強くないので、両面テープやゴム系接着剤で補強すると良いです。

最後に、集電スプリングを床下集電板に接地させて車体を組み直したら完成!

状況に応じてスプリングの位置、障がい物の除去、プラ板の幅詰めなど適宜調整しましょう。

今回は天井の突起をカットし、座席パーツの細い突起に当たるLEDにビニール被覆を被せて垂れ下がりをカバー。

そして、室内灯を保持する天井のL型突起をゴム系接着剤(少量)で補強しました。

雑ですが回路図はこんな感じ。

電気はブリッジダイオードを通過する際に必ずプラス側に整流され、CRDを通った上でLEDに流れていきます。

Rは抵抗(Resist)のことで、元からテープLEDに付いていました。

そして、コンデンサーはプラスマイナスの間で、CRDを通過する前の位置に組み込みましょう。

人によって使用する部品は違ってくると思いますが、仕組みが分かればいろいろ応用が利くと思いますよ。

自分で作った室内灯が光る感動

さぁ、室内灯の自作なんて初めてでしたがとりあえず完成しました。

途中経過の時点ではちゃんと光りましたが、車体に組み込んでも本当に大丈夫でしょうか?

やったぜ!

大成功!!!

車体に組み込んだ状態でも無事に点灯し、一定の明るさをキープできています。

CRD様様です。

5.6mAの電流でこの明るさなので、室内灯の光量はこれで十分ではないかと思います。

あまり明るいと模型映えはするけど、内装が見えにくくなる気がしました。

模型映え重視なら、8.2mAや10mAのCRD、またはそれに相当する抵抗を使うと良いでしょう。

KATO・TOMIX・マイクロエース(薄型以外)の純正室内灯は、ライトユニットのLED1灯の光をプリズムで導光する仕組みです。

しかしこちらはテープLEDということで、等間隔に並ぶLEDが均等に車内を照らすようになりました。

下から見上げるとこんな感じ。

さすがに発光部分も電子部品も見えますが、視点を上げれば目立たないと思います。

スプリングの長さや位置調整、車体の戻し方(上からかぶせる方がズレにくい)に苦労したので、そこは今後の課題ですかね。

部屋の照明を落とすとこんな風になりました。

夜景モードをできるレイアウトでも十分な存在感を発揮すると思います!

自分にあった材料・工法を確立するまでが大変ですが、それさえ解決すれば、純正品よりも安くてオリジナリティのあるNゲージ室内灯が実現!

ぜひ、ご活用ください!

さいごに

今回はマイクロエースのキハ53形を例に、スプリング集電でNゲージ室内灯を自作してみました。

結果はご覧いただいた通りです!

ちなみに今回の材料費ですが、テープLEDの今使った分が108円、CRDが60円、ブリッジダイオードが1個19円、チップコンデンサーが50円ということで、合計237円(機材、プラ板、銅線、交通費は含めてない)でした。

部品・ショップによって費用は前後するでしょうが、上手くやればもっと安く作ることもできるはず。

ブリッジダイオードで整流し、定電流ダイオードまたは抵抗で電流制限し、コンデンサーでチラつきを軽減。

この原理さえ知ってしまえば、適切な電子部品をはんだ付けすれば室内灯としてLEDを点灯させることができます。

テープLEDは5Vと12Vのどちらかですが、価格優先なら12V、光りやすさや長さの融通を優先するなら5Vを選ぶと良いでしょう。

5VのテープLEDを使う時は電流制限は必須になるので注意されたし。

そして火事・火傷に絶対注意!

電子部品の極性・位置や、定格容量もちゃんと守ってくださいね。

今回はここまで!

ありがとうございました!