KATO旧製品のDD13形ディーゼル機関車を江若鉄道タイプに改造する制作工程を進めています。

だいぶ時間が開いてしまいましたがようやく再開!

前回は、スプレー缶による本塗装をしました!

前の色を塗った後にマスキングを行い、2色目・3色目と続けています。

前回の制作工程(塗装・マスキング)をまだご覧になっていない場合は、先にそちらからお楽しみください。

本稿では、塗装の修正や筆塗りタッチアップについて解説します。

納得いくまでマステを切って貼ってと繰り返し、部品に密着させたつもりでも、見えないスキマから粒子が吹き込むのはつきもの。

スプレー塗装は準備に手間がかかりにくいですが、細かな修正はしづらいです。

それを筆塗りで補っていきましょう。

そして、念願だったエアブラシもついに導入!

本稿の一部工程から使っていきます。

どうしても発生する塗装欠けや吹き込み

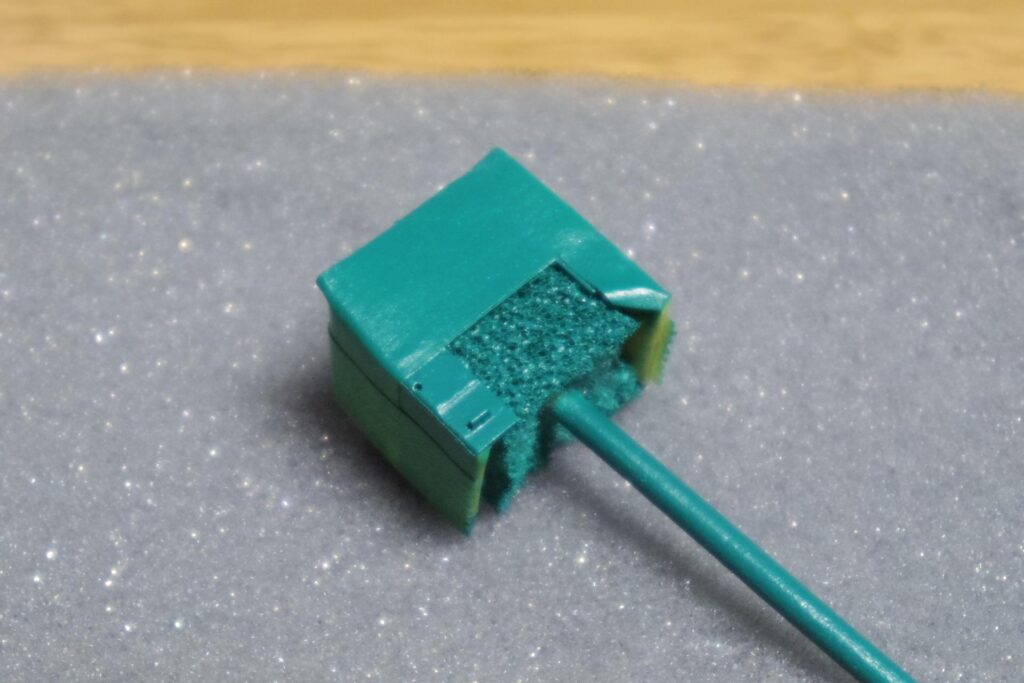

改めまして、前回はスプレー塗装の大部分を終わらせたところで一区切り。

元々朱色とグレーだったDD13形を、おおむね狙い通りに塗り替えることができました。

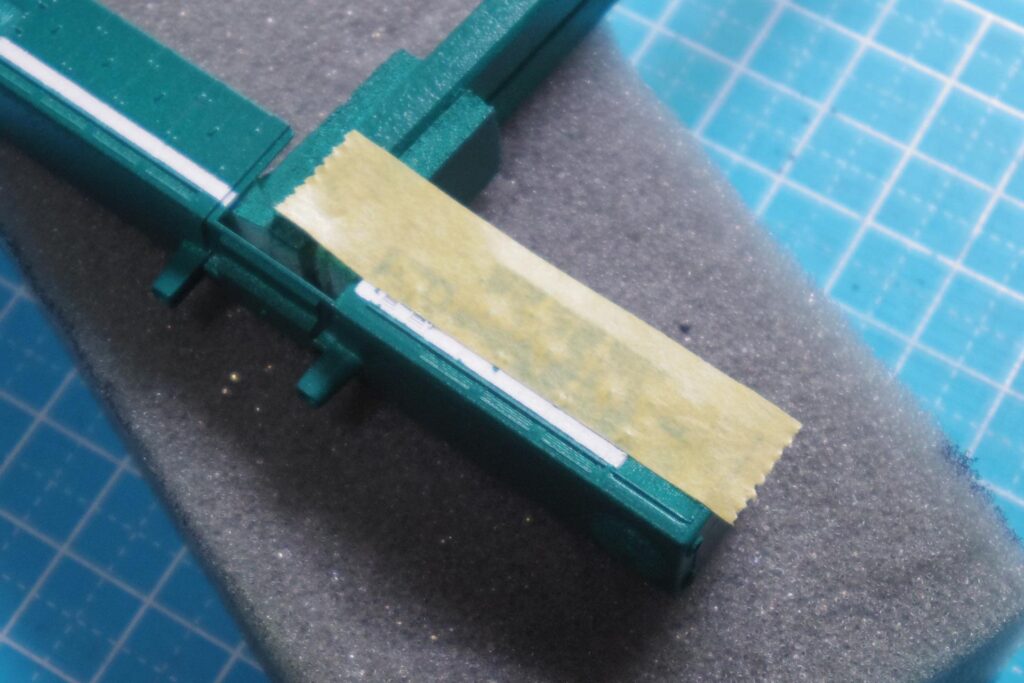

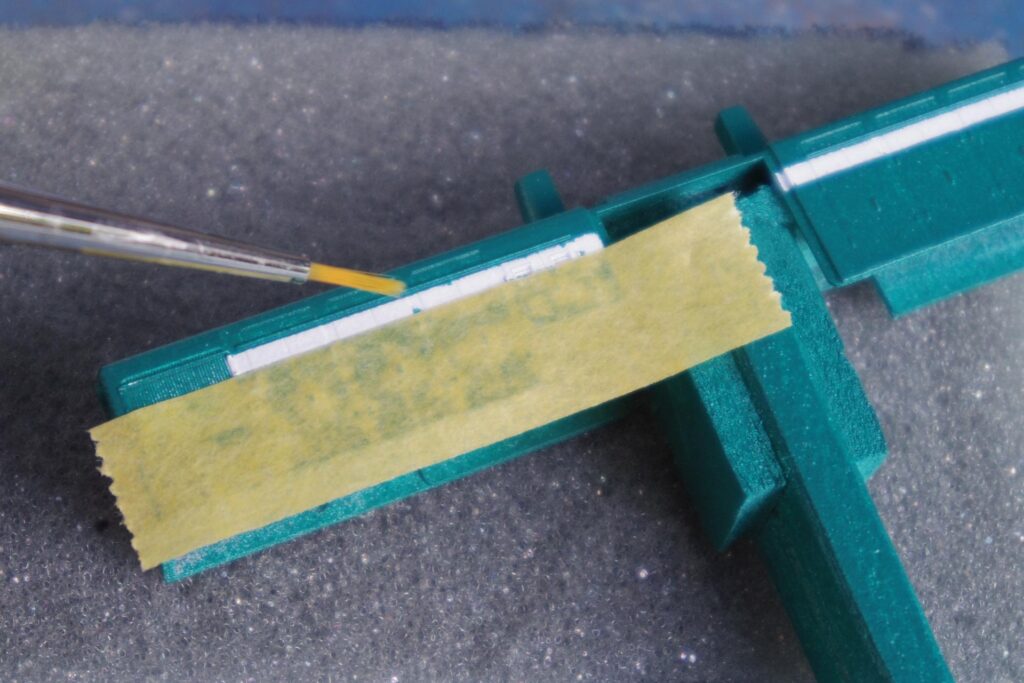

が、白帯にポツポツとダークグリーンの入り込みが起きてしまいました。

どれだけ注意していてもこういうことは起こり得ます。

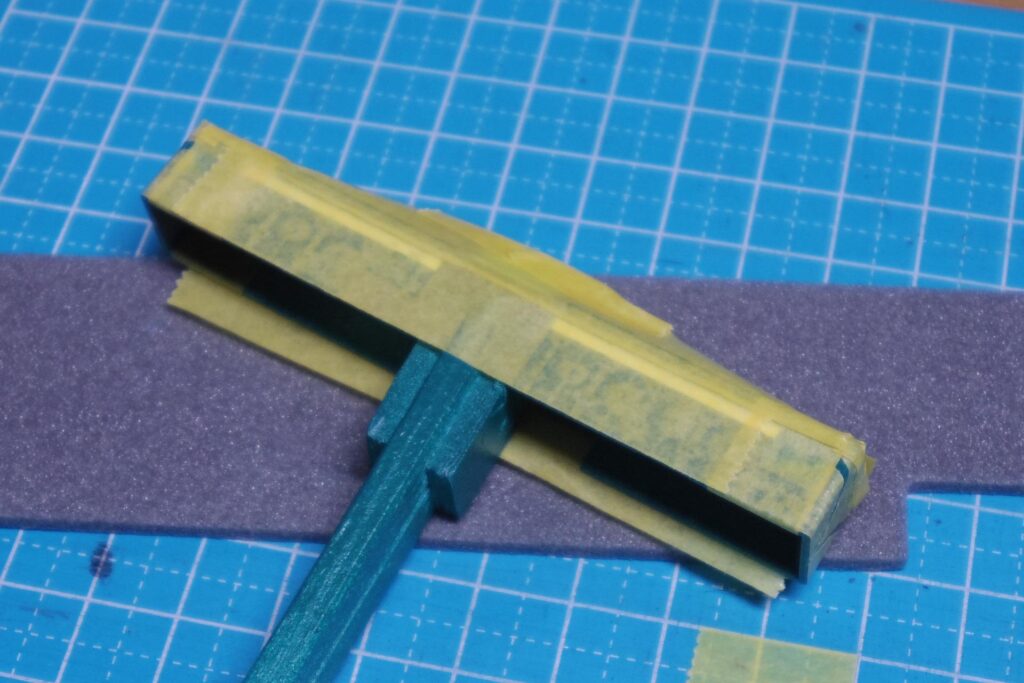

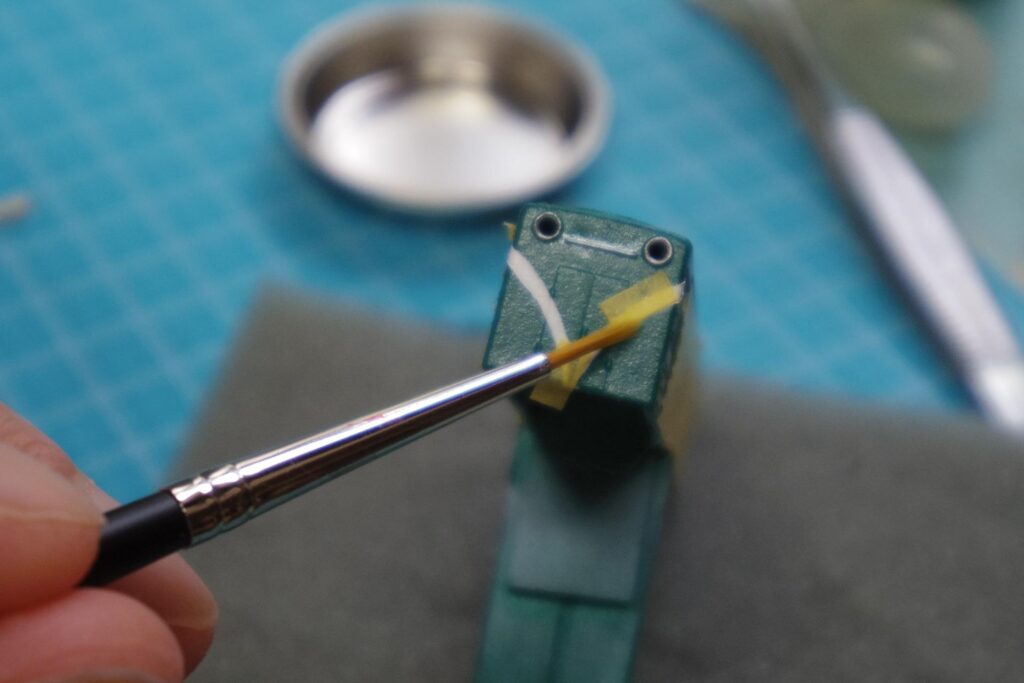

修正のために塗る色がはみ出ないよう、関係ない部分にあらかじめマスキングしておきましょう。

キャブの一部は、出が悪いと勘違いして吹き付け距離を詰め過ぎ、想定外の厚塗りに。

その様子はショックで撮影し忘れましたが、とりあえず耐水ペーパーで該当箇所を削っておきました。

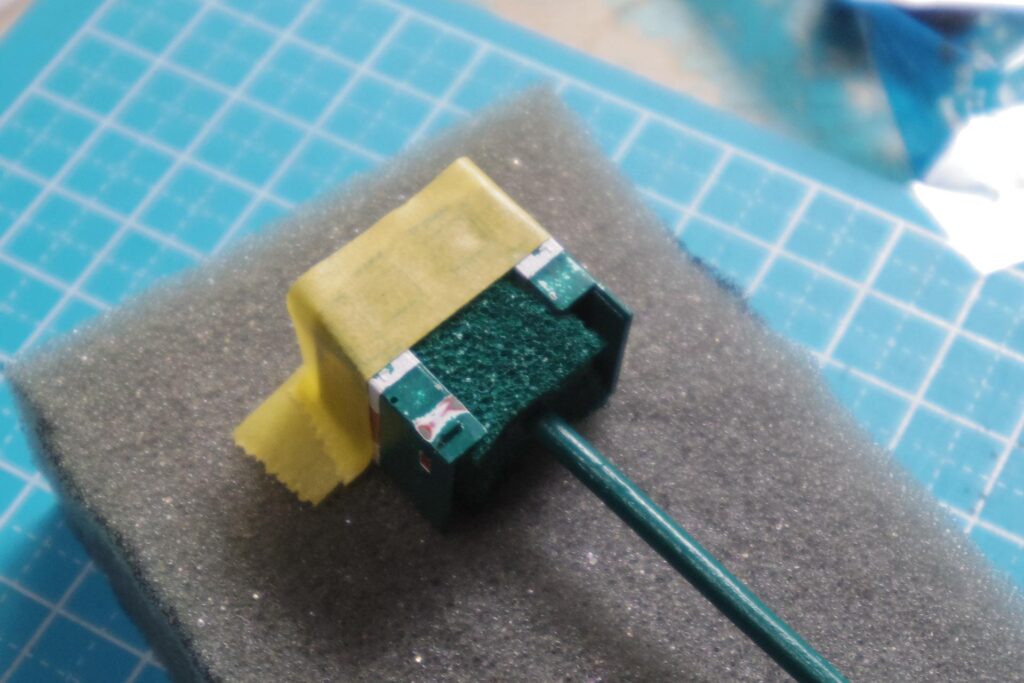

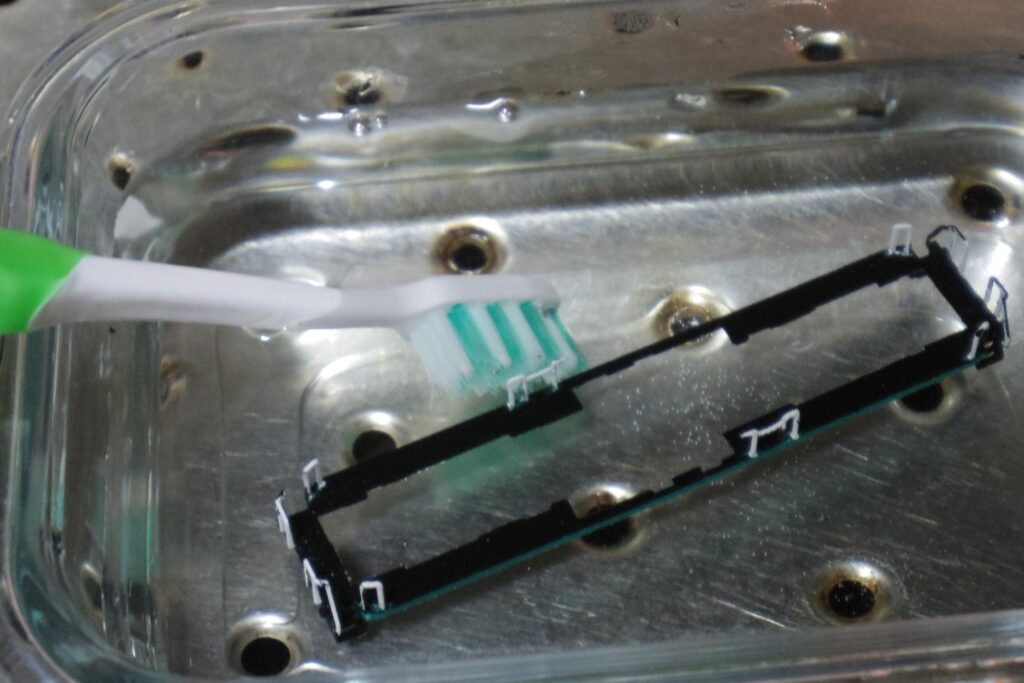

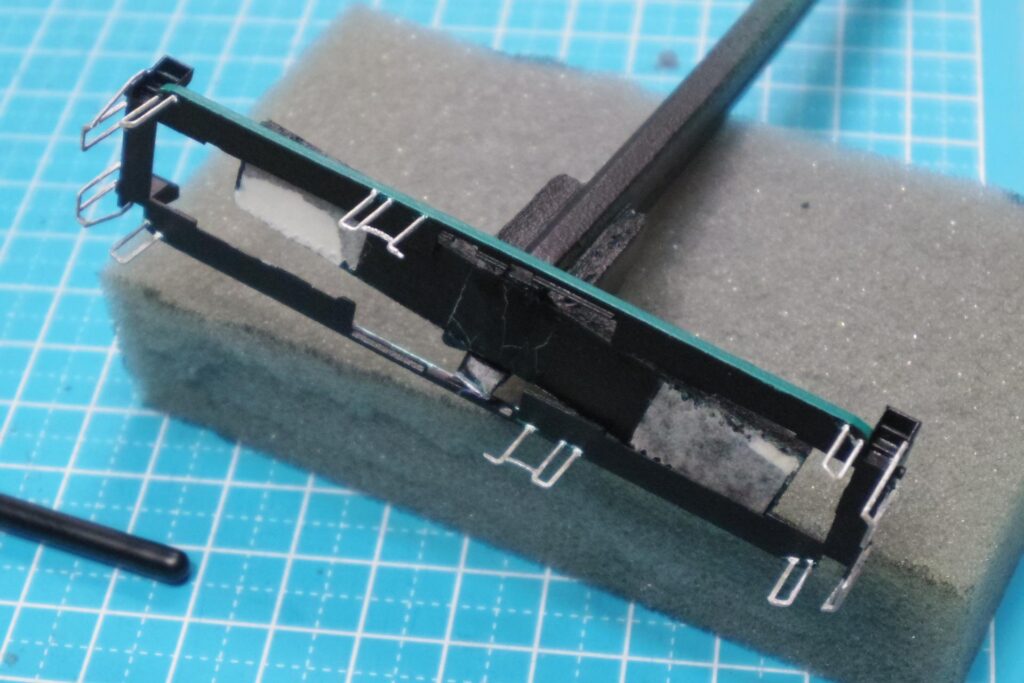

「マスキングコートR」(ガイアノーツ)でマスキングしたランボード手すりは、水に漬けながら歯ブラシでこすることでマスキング液を落としました。

が、塗装ごと持っていかれた部分も少々出ました。

このように色が入り込んだ部分や、欠けてしまった塗面を、これから修正していきましょう。

スプレー塗料も筆塗りに

車体色の修正は、スプレーで塗ったのと同じ色で行います。

本稿では「白3号」と「ダークグリーンA」(京阪ダークグリーン)を主に使います。

グリーンマックス鉄道スプレーはラッカー塗料ですが、あいにく、スプレー以外のラッカー塗料は持っていません。

まさか数ミリ程度欠けた塗装にまたスプレーを?

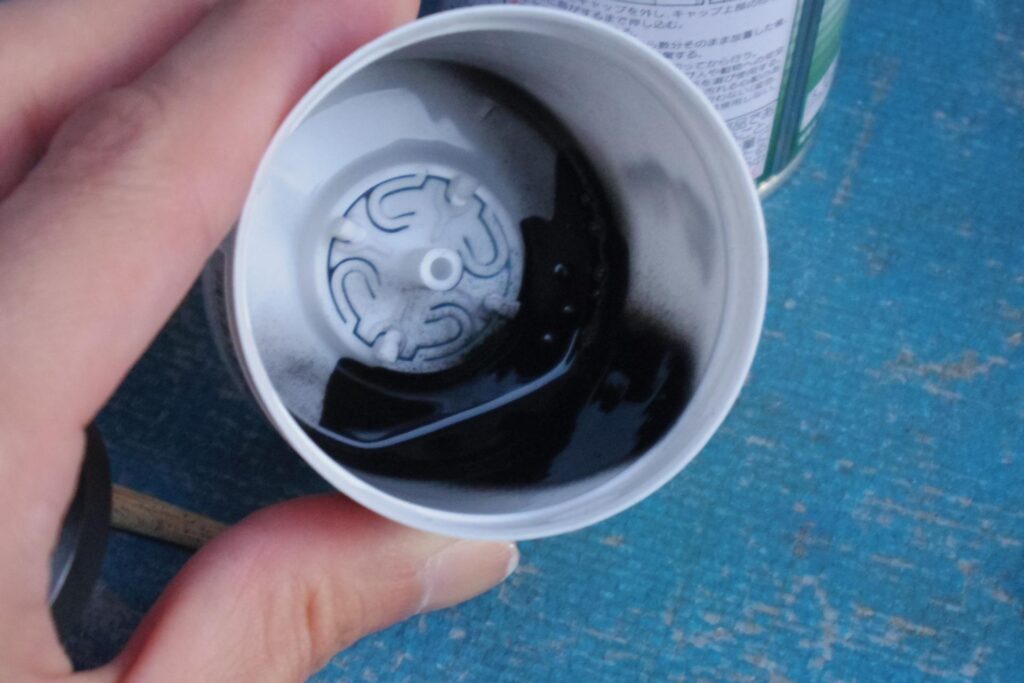

いいえ、スプレー塗料の受け皿に向いているものが手元にあるじゃないですか。

そうです、スプレーのキャップです!

裏側の直角あたりに塗料を出してみてください(少量でOK)。

見やすくするのを兼ねて黒色で撮影しました。

そうしてキャップに液体として残った塗料は、筆に取って塗装に使えます。

ビン塗料だと希釈が必須ですが、スプレー塗料は噴霧用に調整済みなので、筆塗りはそのままの濃度でOK!

ただし、ラッカー塗料は乾燥がかなり早いので、筆に取った塗料もたちどころに乾燥してしまいます。

塗料皿に出した専用うすめ液(Mr.カラーうすめ液など)にくぐらせ、こまめに筆先を回復させてください。

ラッカー塗料を含ませた筆の洗浄もラッカーうすめ液でやります。

色が付いたうすめ液をティッシュなどで完全に拭き取り、新しいうすめ液に替えながら、筆に残らなくなるまで塗料を洗いましょう。

ここまで使用したラッカー塗料は、乾燥が早い、塗膜強度が高いかわりに有害成分も強いです。

とくにうすめ液は「くっさぁ…」ってなります、後からだんだん。

頭痛・めまい・吐き気がしてきたら要注意!

必ず換気・排気できる環境で作業してください。

可能な限り防毒マスクもあるほうが良いです。

卓上ファンを塗装ブースに向けて回すのも、何もしないよりマシだと思います。

アクリルガッシュで色差し

ランボード手すりやライトリムを銀色でタッチアップします。

今回はアクリルガッシュ「シルバー」(ターナー)を水性ホビーカラーうすめ液で希釈しました。

大まかな目安は「塗料:うすめ液=1:0.5~1」ですが、塗料を定着させられればお好きな割合で十分です。

なお、ラッカーよりは臭い控えめとはいえ、水性ホビーカラーうすめ液にも有機溶剤が含まれるので換気しながら作業してください。

塗り方はラッカー塗料筆塗りと同じ。

様子を見ながら絵の具を乗せ、少しずつ進めていきましょう。

しかし今使っているのは、乾燥前なら水で洗える水性塗料。

関係ない部分にはみ出しても水や水性うすめ液で落とせる上に、ラッカーの下地を侵しにくいのもポイント!

塗膜強度が必要な部品はラッカー、細かな色の後付けは水性アクリル、と考えて塗装しました。

ただし、水性うすめ液でこすり過ぎるとさすがにラッカー塗面も削れるので注意してください。

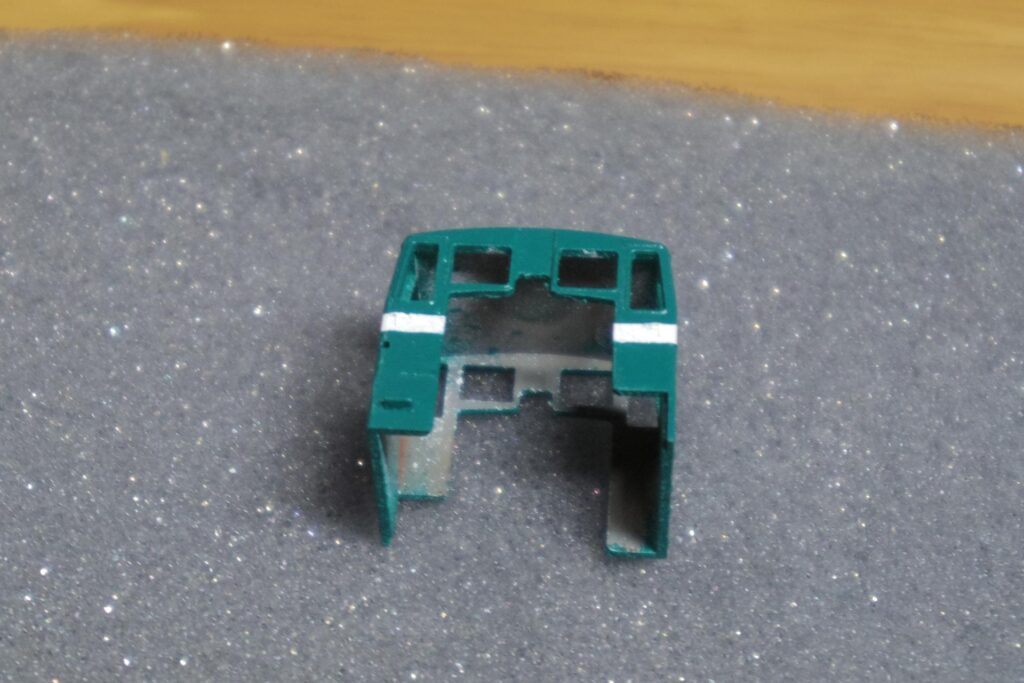

DD13形旧製品のランボードはエンドとも一体化しています。

エンド下部の左右にテールライト(非点灯)が位置しているので、それを塗装で再現。

テールライト表面をシルバーで下塗りし、乾燥したら、点灯部分にタミヤアクリル「クリヤーレッド」原液をごく少量重ね塗り。

水性ホビーカラーのクリアーレッドでも良いと思います。

これで非点灯のテールライトを、水性アクリルで実感的に塗装できました!

ちなみに、江若鉄道の実車はテールライトが向かって左側だけだったようです。

それをすっかり忘れていて右側のテールライトを撤去し損ねました。

下地が黒くて目立たないので良しとしましょう。

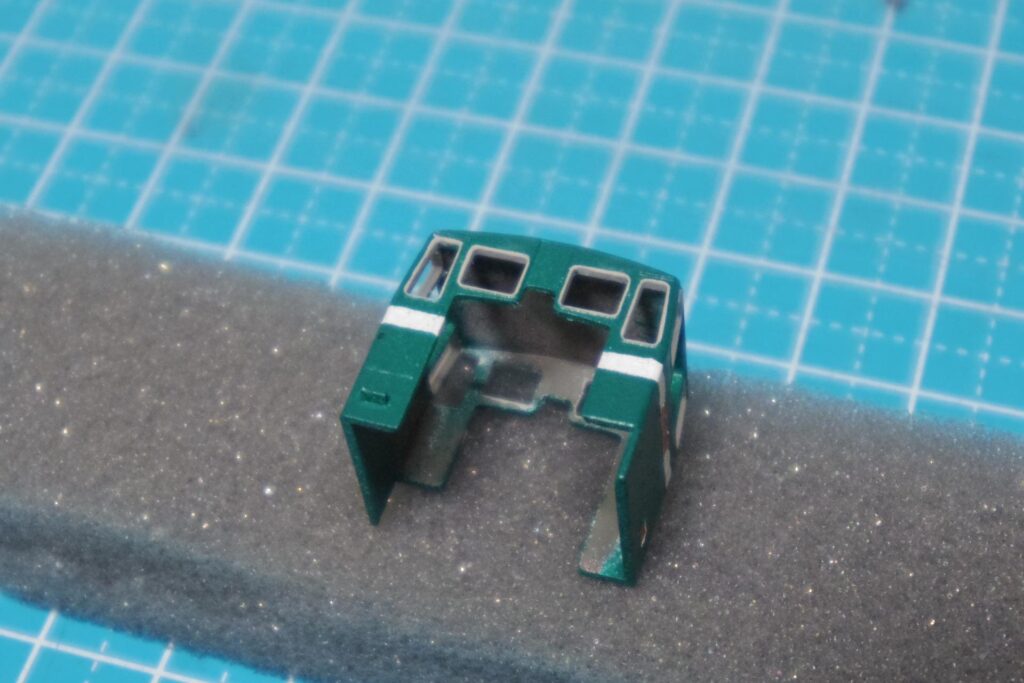

初めてのエアブラシで一部塗装を修正

筆塗りだけでも結構神経を使いましたが、ここからが本番!

大幅にミスしてしまったキャブをエアブラシで修正していきます。

ケンヤさん人生初のエアブラシ!

PROFIX(RAYWOOD)充電式エアブラシ「TR-02」を入手しました!

よかったら充電式エアブラシの基本の使い方も併せてご覧ください。

基本的には、エアブラシで吹き付ける塗料はビン塗料を自力で調合・希釈して用意することになります。

ところが今まさに使いたい「ダークグリーンA」には、公式でビン塗料がありません。

しかし、あらかじめスプレー缶から塗料の液体だけを移し替えることで、スプレーしかない塗料もエアブラシで吹けるようになります!

缶スプレーから中身の塗料だけ取り出す方法はこちらで詳しく解説しました。

噴霧用に最初から希釈済みのスプレー塗料は、エアブラシでもたぶんそのまま吹き付けできます。

が、そのままだと若干濃い(らしい)ので、少量のうすめ液で気持ち程度に希釈しました。

感覚としては牛乳程度の濃さ。

カップのヘリに当てた塗料がツーっと垂れる程度に薄まるのが最適です。

いきなり本番といかず、プラスチックスプーンなどに試し吹きをおすすめします。

1回で定着する濃さ、ミストの広がり方、その噴霧量での適切な距離を把握しましょう。

ということでいざ本番!

スプレー塗装と違って、エアブラシ塗装の層は薄いです。

でも焦って厚塗りせず、適宜乾燥を挟みながら、何度も薄く吹き重ねて綺麗な塗面に仕上げましょう。

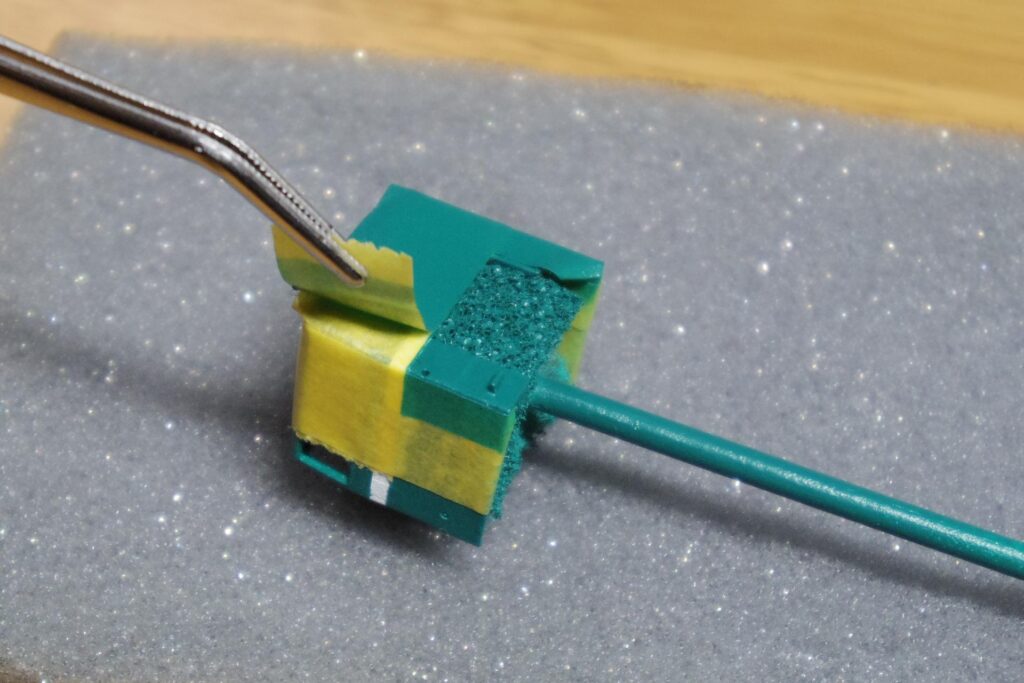

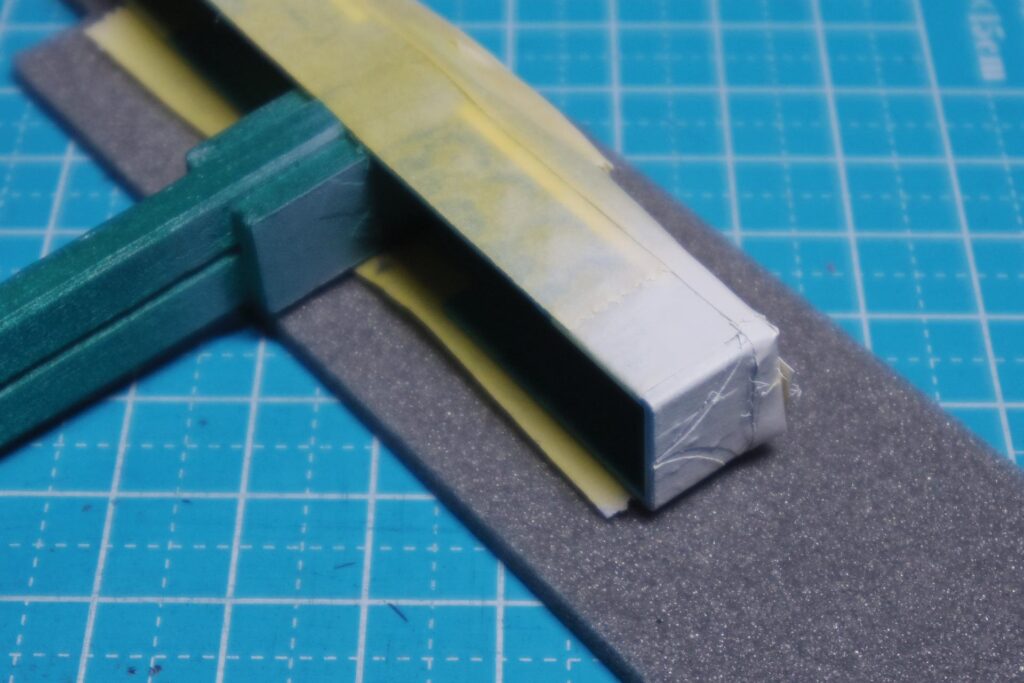

塗料が乾燥したら、塗らない部分に施したマスキングをはがしましょう。

カッターなどで取っ掛かりを作り、ピンセットでテープをはがして行くと…!?

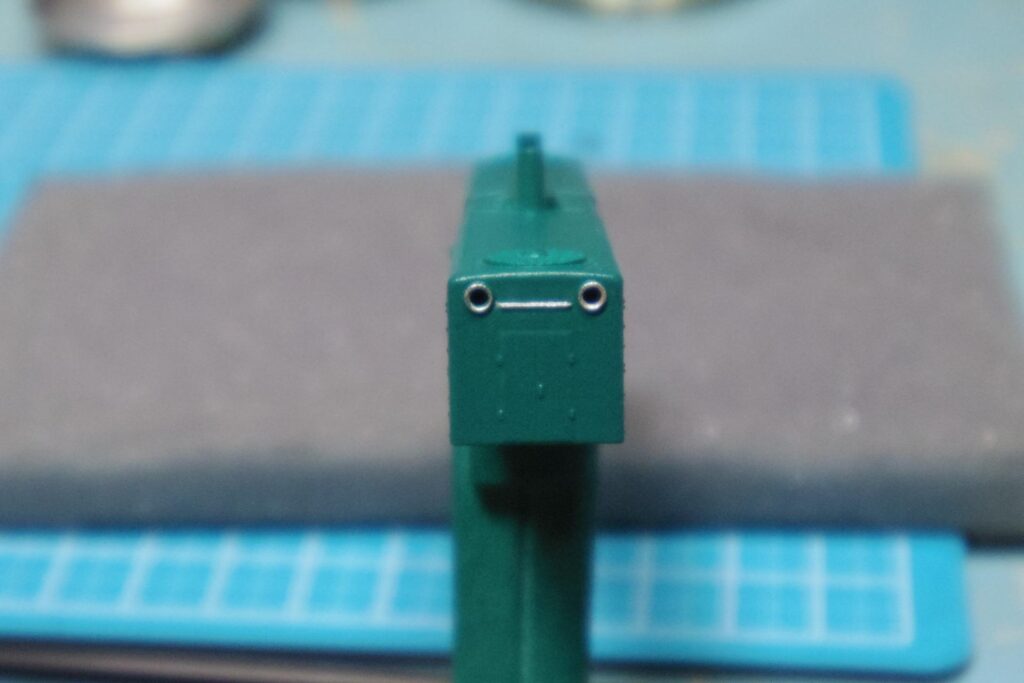

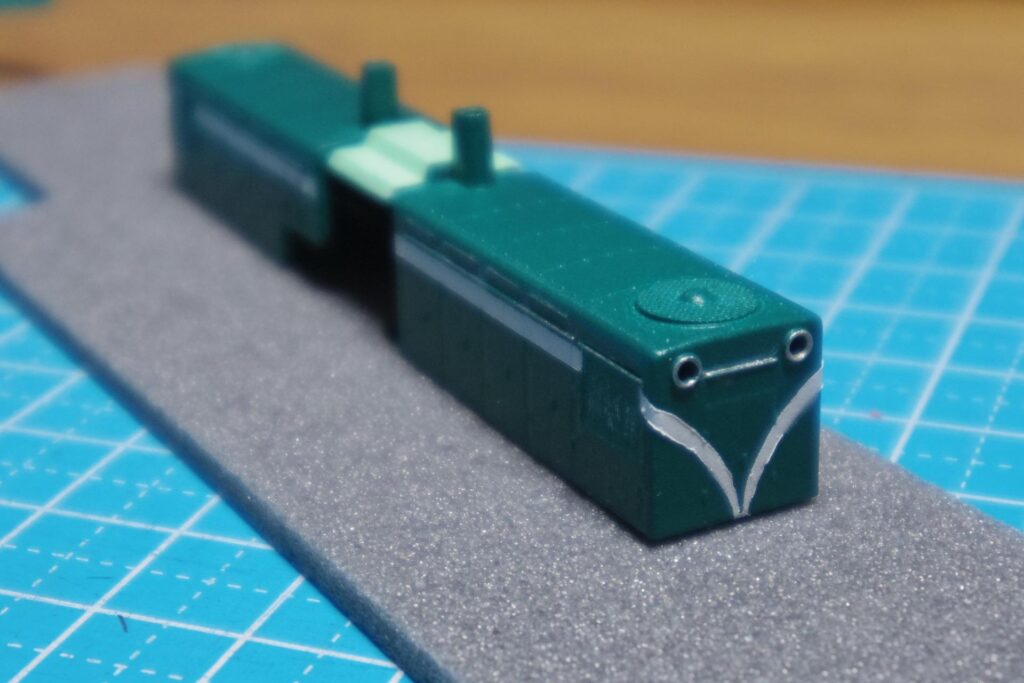

白いラインより下がエアブラシで修正した部分です。

修正前の痕跡はありますが、言わなきゃ気づかないレベルにリカバリーできました!

しかも、スプレーで吹き付けた部分よりキメ細かな表面に仕上がりました。

ついでに窓サッシにアクリルガッシュ「ニュートラルグレー7」で色差しも。

ライトグレーのHゴムを想定しています。

一時はどうなることかと思ったキャブの修正・タッチアップは、これで無事に終えることができました。

ちなみに、ハンドピースカップに入れて余った塗料は、元のボトルに戻しました。

余った塗料をどうするかは人によりますが、全く他の色と調合していない場合のみビンに戻すようにしてください。

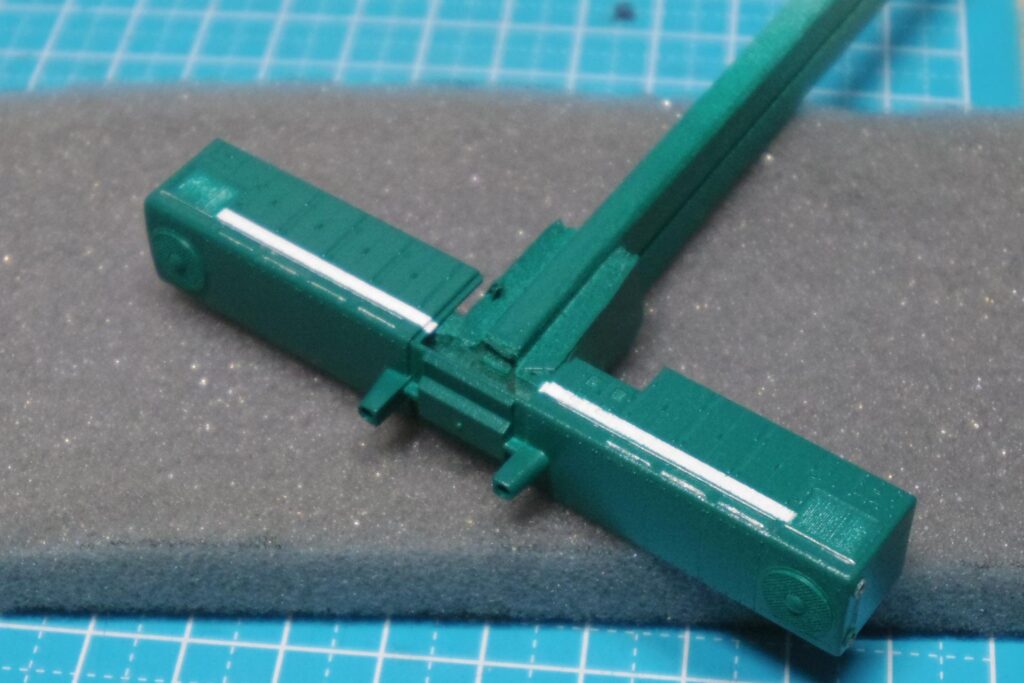

前面白帯カーブラインもエアブラシで

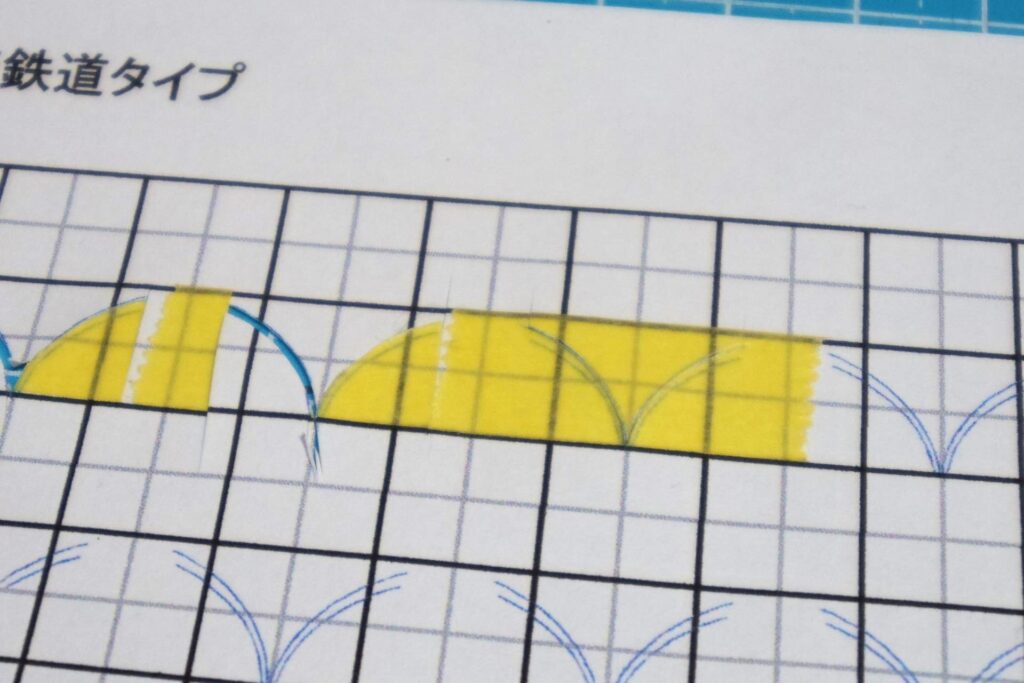

今回の改造工程で最難関となった、ボンネット前面のカーブライン塗装をやっていきます。

江若鉄道のDD13形は、ボンネット前面の白いラインが、中央下部に向かってだんだん細くなりながら下に収束します。

これを1色目の白3号のマスキングで残すのは無理だと思い、後回しにしていました。

上から白3号でラインを引くため、ダークグリーンで残す部分全体をマスキングします。

が、曲線のマスキングなので定規が使えません。

コンパスカッターなんて便利な代物はうちにありません。

ですので、エクセルでガイドラインを印刷し、シートに貼ったテープをガイドライン通りに切り出し、車体に貼ります。

デザインナイフの曲刃を使いましたが、それでも非常に難しく、納得できるまで何度もやり直しました。

シートも一度刷り直しています。

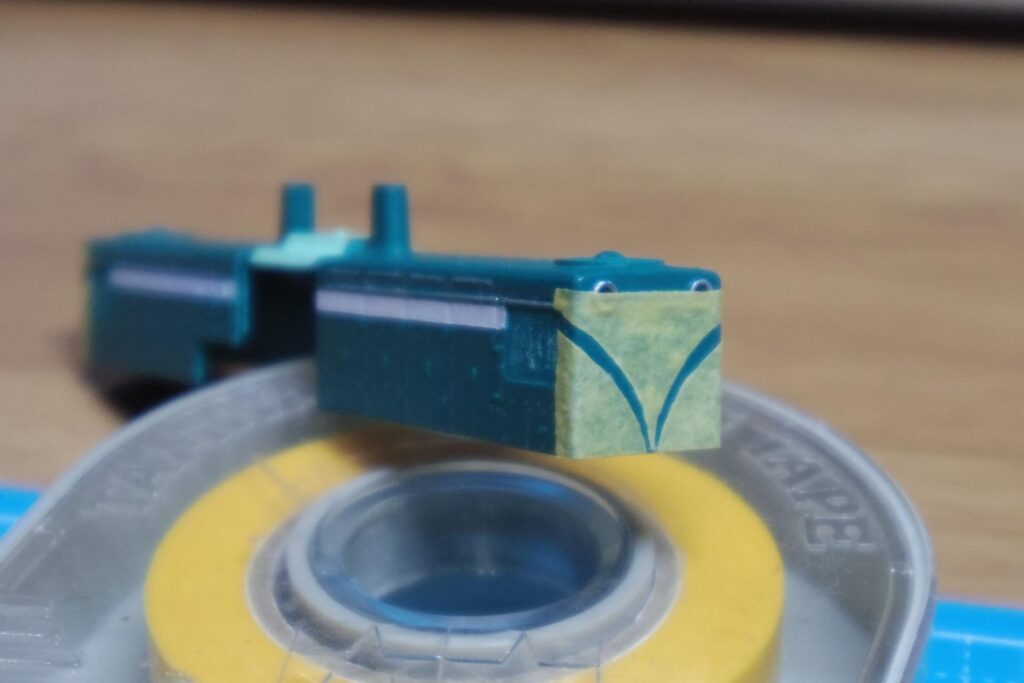

なんとか上手くいったので、先にカーブマスキングを貼り、その後車体全体をマスキング。

カーブラインは側面グリル端から始まるので、側面も全部覆わないと白色が付いてしまいます。

これもエアブラシで塗装しました。

塗装棒を水平方向にゆっくり回しながら、1・2エンド交互に薄く塗り重ねることで白いラインを発色させました。

しかし、ハンドピースが一つしかなく、にじみ止めをやる余裕がなかったので、ライン外側に少々にじみも見られました。

にじんでしまった部分は筆塗りでタッチアップしてください。

ここまで終われば、山場はひとまず越えたことになります。

ちょうど区切りも良いので、今回はここまでにしましょう。

さいごに

DD13形江若鉄道タイプの制作、本稿ではマスキング箇所への吹き込みや、厚塗りしてしまった箇所の修正・タッチアップを行いました。

両エンドのカーブラインが冗談抜きで大変でしたが、無事に納得いく塗装ができました。

細かなタッチアップは基本的に筆塗りが良いと思います。

ラッカー・水性アクリルの使い分けも考えられるとなお良いですよね。

そして今回初登場の、エアブラシは想像以上のポテンシャルでした。

機材の準備に少し時間がかかるものの、使いこなせば今まで以上にいろいろできそうです。

今後の吹き付け塗装は、余ってるスプレー以外はなるべくエアブラシを使い、経験を積んでいこうと思います。

DD13形の改造工程は次回で最終回を予定しています。

ナンバープレート・飾り板の自作とスミ入れ、表面保護を行って完成となります。

ひとまず今回はここまで!