2025年に入って、ついに私も念願のエアブラシを手に入れました!

実際にNゲージの塗装で使っています。

とか言って、使えたら楽しいだろうけどエアブラシは扱えるか心配。

買ってもサイズの問題で保管場所がない。

そもそも価格が高くて手が出せない。

数年前までは私もこんな風に考えて、結局諦めていました。

しかし令和の現代、充電式エアブラシという便利ツールがあるのです。

その中からRAYWOOD(PROFIX)の充電式エアブラシ「TR-02 PRO」をゲットしました!

小さいのに高性能なエアブラシセットがだいたい1万円前後で手に入るので、保管場所とコストの問題はきっと解決できます。

あとは使い方ですが、最低限の使い方やお手入れさえできれば大丈夫。

扱えるかどうかお悩みの人にこそぜひ知っていただきたい!

今回は、私が購入した「TR-02 PRO」を例に、充電式エアブラシの基本的な使い方やお手入れ方法を解説します。

他社のエアブラシをお持ち、または検討している場合はそちらに読み替えてください。

かなり長いので、目次もご活用ください。

もくじ

コンパクトパッケージにオールインワン

改めまして、エアブラシは、コンプレッサーで圧縮した空気をハンドピースに送って塗料のミストを吹き出す塗装用機材。

大型の据え置きコンプレッサーと併用し、専用の塗装ブースで作業する…というのが一般的でした。

しかし令和の現代、コンプレッサーは片手で持てるくらい小型になりました。

そうした中で登場したのが充電式エアブラシ。

ハンドピースとほぼ一体化し、コードレスで塗装ができます!

冒頭の通り、国内に流通している充電式エアブラシの中で、RAYWOOD(PROFIX)の「TR-02 PRO」に目をつけました。

厚みの割にノートPCより小さいこの箱に、コンプレッサーもハンドピースも全て揃っています!

箱を開けるとこんな感じ。

コンプレッサー・ハンドピースの他に、バッテリーやメンテナンス用ブラシ、スポイトなども付いていました。

実物を間近に見るとやっぱりこの小ささに驚きますね。

このセットに予備バッテリーも1個プラスして、合計価格は12,000円(購入時点)!

主にお財布事情で手を出せなかった私にとって、充電式エアブラシは革命的なアイテムでした。

また、据え置き型でも小型で高性能なコンプレッサーが普及しています。

ハンドピース・ミニコンプレッサーのセットもだいたい1万円台なので、Nゲージの車両セット1個分のお金で手に入るし保管場所にも困りにくい。

サイズや価格で悩んでいた人にとっては大きなチャンスだと思います。

エナドリ缶サイズのコンプレッサー

というわけで、これが目玉の充電式コンプレッサー「TR-02」!

カラーバリエーションがあり、私はレッドを選びました。

エナジードリンク1本程度の大きさでちゃんと吸気口があり、機内で空気を圧縮してハンドピースに送ります。

このコンプレッサーの定格圧力は0.066~0.1MPa(メガパスカル)。

0.1MPaは、充電式エアブラシの中でも強力なエア圧らしいです。

圧力が強いほど塗料を吹きやすくなるので、強くて損はないと思います。

充電式ということで、対応するバッテリーが必要です。

「TR-02」は底部に差し込みます。

このバッテリーは電源が入っている間、大まかな残量の数字が光るようになっていました。

満充電から動かし続けた場合の連続稼働時間は30~40分。

実際はエアーを吹いていない間は動作が止まるので、使い方によっては1時間程度もつんじゃないかと。

バッテリーはUSB-typeC充電です。

スマホの充電に使うケーブルとACアダプターがそのまま使えます。

充電容量や環境にもよりますが、だいたい1時間~1時間半程度で充電できます。

充電電圧7.4V・最大電流1.2Aは守ってくださいね。

家庭用プラグから電源を取る据え置き型と違って、充電式エアブラシはバッテリーが切れると動かなくなります。

1個で十分なので予備のバッテリーを用意しておきましょう。

充電式エアブラシのバッテリー外観、取り付け・充電方法はメーカーによって異なります。

未購入の場合は商品ページやレビュー動画、購入済みの場合は説明書をよくご確認ください。

お手頃価格なのにプロユースハンドピース

コンプレッサーで圧縮した空気を使って塗料を吹き付けるハンドピースも、エアブラシには絶対に必要です。

ハンドピースとコンプレッサーが揃ってエアブラシになります。

「TR-02PRO」には、「TH-C01」というハンドピースが付属しています。

「TH-C01」ハンドピースは公式いわく、プロも愛用するフラッグシップ機なんだそう。

0.035~0.35MPaのエア圧に対応します。

将来的に充電式から据え置き型に乗り換えても使い続けられるので、大切に長持ちさせましょう。

塗料はこの先端から霧状に吹き出されます。

先端のニードルキャップで、エアブラシの心臓たるニードルを保護しています。

ニードルは非常に鋭いので、指をケガしないように注意してください。

デフォルトでは0.3mm口径のニードル・ノズルがセットされています。

違う口径(0.2~0.5mm)への交換には別売品をご用意ください。

0.3mm径はオールラウンダーで、これより小さな口径は細吹き、大きな口径は広範囲塗装がしやすくなります。

「TH-C01」のトリガーはダブルアクションです。

ハンドピース中央のボタンを押すのですが、エアーが出るだけで、まだ塗料は出てきません。

ボタンを押す(エアーが出る)、押しながら手前に引く(ニードルが後退)の2段階でミストが出ます。

トリガーを倒すほど塗料はたくさん出ます。

一気に塗装できますが、逆を言えば、塗料を出したくない時にうっかりトリガーを倒しすぎるリスクもあるでしょう。

ハンドピース後部のニードルストッパーが調節ネジになっていますので、時計回りに回してみてください。

ニードルの引きしろに制限がかかり、トリガーがあまり倒れなくなります。

反時計回りに回すとネジが緩み、緩めすぎると外れるのでほどほどに。

トリガーが倒れなくなれば噴霧量も減るということ。

ウェザリングなどで細吹きする時に調整しましょう。

ハンドピースの主流はダブルアクションですが、他にはトリガーアクションとシングルアクションもあります。

トリガーアクションはその名の通り、人差し指をトリガーに掛けて引くことで塗料を吹きます。

指が疲れにくい、広範囲に塗装しやすい、見た目もカッコいいですが、繊細な動きが苦手で、価格も少し高め。

Aurochs(オーロックス)の充電式エアブラシだと、「TR-02 PRO」とほぼ同価格でトリガーアクションがあったはず。

シングルアクションは、ダブルアクションとほぼ同じ動きでエアー・塗料の両方を吹けるタイプです。

簡単構造で扱いやすいですが、これも細かな調節が難しいです。

ダブルアクションで全く問題ないでしょう。

ハンドピース・コンプレッサーを直接接続

ハンドピースと充電式コンプレッサーを繋いでみましょう。

基本的に充電式エアブラシは両者が一体化します。

据え置き型の場合はエアホースを介して繋ぎます。

「TR-02」では付属のジョイントも必要です。

どちらからでも良いのでまずは片方にジョイントを装着してください。

続いてもう片方も同じようにジョイントに固定します。

これで充電式エアブラシの基本形ができました!

トリガーを押してる指を離すと元の位置に戻るようになります。

コンプレッサー側面のボタンが電源です。

これを押すと電源が入りますが、「ブッ!」と言って沈黙しました…。

大丈夫!正常な動作です!

圧縮空気が内部に溜まったを感知したのでコンプレッサーが一時停止したのです。

エアーを出せばコンプレッサーは再び稼働します。

先ほど述べた「エアーを吹いていない間は動作が止まる」とはまさにこういうこと。

実際の作業では充電式コンプレッサーごとハンドピースを持つことになります。

この状態での重さは344g。

缶ジュース程度の重さですが、ずっと持ってるとさすがに疲れます。

キリの良いタイミングで休憩を取り、腕を休めるようにしましょう。

ビン塗料を希釈しよう

だいぶ長くなりましたがここからが本番!

充電式エアブラシで鉄道模型の部品を塗装してみましょう!

塗料は有害成分を含むため、ここからの作業は必ず換気のできている場所で行ってください。

まずはビン塗料を吹き付け用に調合していきます。

ここからはビン塗料・溶剤をご用意ください。

間違いなく手に塗料が付くのでゴム手袋着用を推奨します。

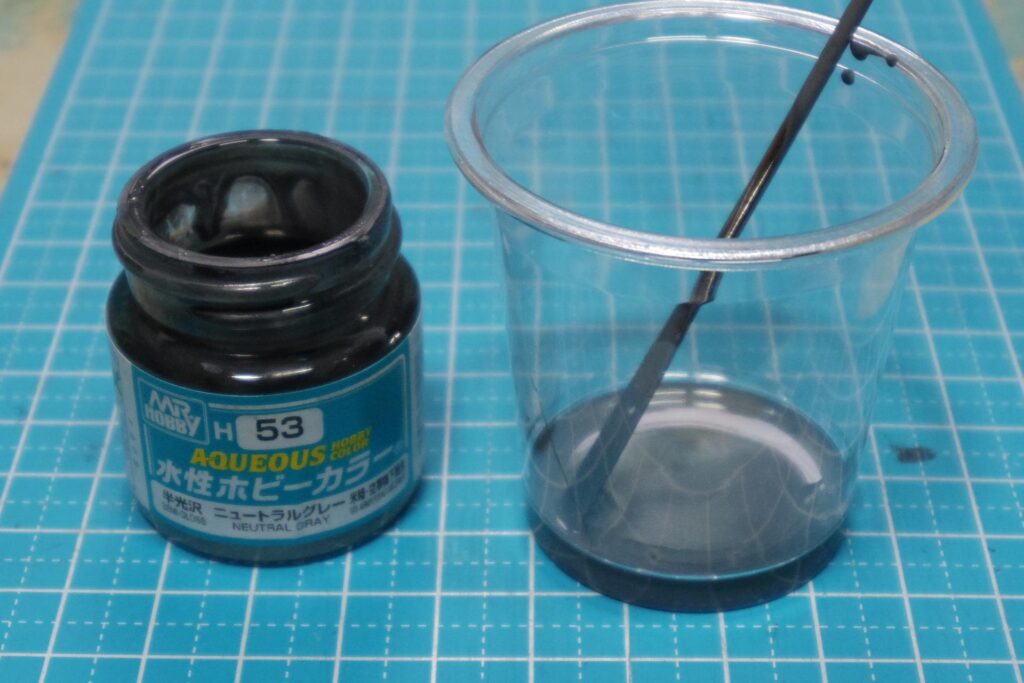

今回は、水性アクリル塗料で、クレオス・水性ホビーカラー「ニュートラルグレー」を用意しました。

どんな塗料も成分が分離・沈殿しているので、必ず取り出す前に撹拌しましょう。

タミヤのステンレス調色スティックが便利です。

塗料皿か小さい使い捨てカップを用意し、そこに塗料の原液を少量注ぎます。

この後うすめ液で希釈した後の量を考えてカップに出すと良いでしょう。

この時、調色スティックをビンの注ぎ口に当ててカップに流すと良い感じに流れてくれます。

学校の理科の実験でこんなのやった覚えはありませんか?

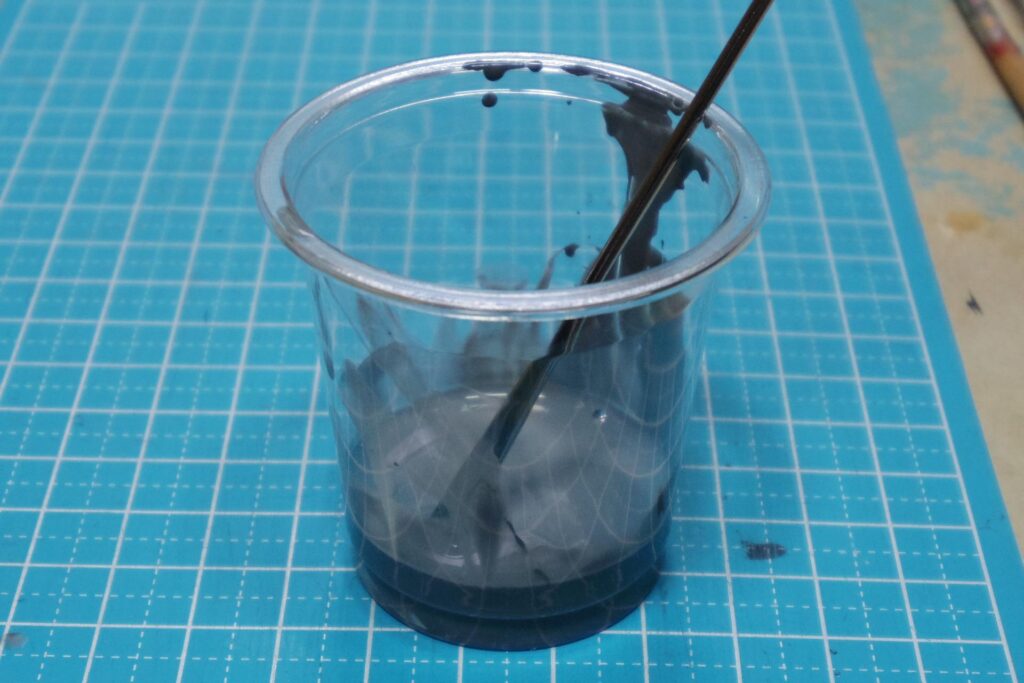

続いては溶剤として、塗料と同じ種類(ラッカー・水性アクリル・エナメル)のうすめ液を、塗料を入れた容器に注ぎましょう。

今回は調色スティックで流し入れましたが、スポイトを使うとより正確に希釈しやすいです。

塗料の種類によって、希釈に適切な濃度は微妙に異なります。

メーカー指定の倍率が最優先ですが、説明書によればおおむね以下の感じだと思われます。

- ラッカー:2~3倍

- 水性アクリル:原液~1.5倍

- エナメル:2~3倍

分からなくなったら牛乳程度の濃さを目指しましょう。

カップのヘリに塗料を当てた時、最初は抵抗するけど流れ始めたらツーっと垂れていくのが理想です。

続きまして、希釈塗料をもう一度撹拌し、ハンドピースのカップに注いでフタをします。

入れる量はカップ(今回は9cc)の半分前後が理想的。

正直フタがなくても塗装できますが、閉めたほうが安全です。

ビン詰めされた原液の塗料を自分で希釈する関係で、異なる色の塗料を混ぜて新しい色を自分で作ることもできます。

その場合も調色済みの原液量に対して適量のうすめ液で希釈してやってください。

次からようやく塗装方法を紹介できます!

繰り返しですが、屋内塗装ブース、自宅の屋外など、必ず換気の良い場所で作業してください。

エアブラシ独特の距離感で吹き付け

今回はあくまで基本的な塗装方法にとどまります。

また、買った直後はうすめ液だけで吹いてみて、正しく動作するか確認すると良いでしょう。

ということで自宅の屋外に場所を移します。

屋外塗装でも塗装ブース代わりのダンボール箱は最低限ほしいです。

さらに、細切りダンボールを貼り重ねたフィルター、充電式卓上ファンがあるとより快適に作業ができます。

細切りダンボールの重ね貼りは塗装棒の台座にもなるので、フィルターと併せて作っておくと便利です。

より高性能なフィルターは市販品でお求めください。

今回はお試しで、KATO旧製品20系客車の屋根をグレーに塗っていきます。

実車はグレー屋根なのに、なぜか旧製品だと銀色屋根になっているのです。

元々の持ち主が塗り替えた屋根もありますが、エアブラシに慣れる目的も込めて、色を統一しようと思います。

エアブラシ塗装に適切な距離は5~15cm範囲です。

噴霧量や吹き付ける強さによって距離が変わるので、本番前に試し吹きをおすすめします。

どのみちスプレー塗装よりも塗装対象に近づくことにはなります。

塗装対象をあらかじめ塗装棒に固定しておきましょう。

そして、トリガーを押しながら倒せばミスト噴射!

この時に卓上ファンを回しているとミストが跳ね返りにくくなります。

腕は一方向に「シュッ」ではなく、塗装対象の形に沿って腕を動かすようにしましょう。

距離も腕運びも根本的にスプレー塗装と異なります。

何もない空間から噴霧し始め、ワンテンポ置いてハンドピースを持ってくると、吹き始めの塗料がダマになっても部品に付かずに済みます。

そして、エアブラシ塗装の層はスプレー以上に薄いため、1周程度では大して色は乗りません。

何周か塗っては乾燥させ、2回目も同じく…というように、薄い塗膜を何度も重ねることで発色させるのです。

乾燥時間はとりあえず1時間は見ますが一概には決められません。

塗料濃度、塗装量、気温、湿度などの状況も踏まえて様子を見ましょう。

そうして何度も色を吹き重ねて、乾燥を1回挟んで2度塗りした屋根がこちら。

元々のモールド(カニしかないけど)を埋めることなく、グレーをハッキリ発色させることができました。

この時もし、塗料が薄すぎると弾かれるので定着しません(材質による)。

うすめ液は溶剤ですから、うすめ液を混ぜすぎると下の色を溶かす可能性もあります。

逆に濃すぎると霧状にならない、あるいはノズル出口で詰まるのどちらかです。

だからこそ、適切な濃度を探ることが重要です。

スプレー塗料もエアブラシに使える

エアブラシを使う前の私はスプレー塗装をしていました。

これからはエアブラシに移行していきますが、スプレー塗料も余ってしまっています。

使い切ってないのに捨てたくありません。

もしエアブラシを入手したときにスプレーが余っていたら、スプレー缶から中身だけ抜き出してしまいましょう!

缶から取り出した塗料は、一応そのままエアブラシで吹き付けできます。

そのままだと若干濃いので、少量のうすめ液で気持ち程度に薄めると吹きやすくなります。

この場合は明確な希釈倍率が分からないので、前出の牛乳程度の濃さを目指しましょう。

スプレー塗料のエアブラシ化についてはこちらで詳しく紹介しています。

余ったスプレー塗料、スプレーでしか売ってない塗料がエアブラシで吹ければ最後まで有効活用できますね!

ただし、ビンで併売している色を新しく買うならビン塗料を使いましょう。

絶対やろう!うがい洗浄

1色吹き終わった!しっかり乾かした!

それじゃ次の色……というわけにはいきません。

エアブラシは1色吹き終わるごとにハンドピースのうがい洗浄が必須です。

怠るとあっという間に性能を悪化させてしまいます。

1色塗り終わった時点でカップに塗料が残っていたら、捨てるかビンに戻すかします。

他の色と一切調合していない場合に限り元のビンに戻すようにしてください。

調色した色専用のスペアボトルがあればその限りではありません。

捨てる場合は丸めた紙(ティッシュや古新聞など)に染み込ませ、乾燥させて(=溶剤成分を揮発させて)から処分します。

カップからハンドピースノズルに送られた塗料は戻せないので、トリガーを目いっぱい引いて全部出し切ります。

その後、塗料と同じ種類(ラッカー・水性アクリル・エナメル)のうすめ液をカップ1/3程度注いでください。

ハンドピース先端を指で押さえながらトリガーを引いてみてください。

引きすぎなくて大丈夫。

当然そこでせき止められ、行き場をなくした空気がカップに逆流してきます。

この時、残っていた塗料がうすめ液に溶け出し、うすめ液が濁ってきます。

これがうがい洗浄です。

機種によっては、ニードルキャップの周囲にスキマがあって塞ぎきれないことも。

その時はノズルキャップ(先端から2番目のキャップ)を軽く緩めることでもうがいできます。

カップ、ニードルキャップ、フタの裏側など、うがいしづらい箇所はうすめ液を含ませた筆で優しく洗うべし。

洗浄用の筆を1本用意し、塗料皿にうすめ液を張るとやりやすいです。

うすめ液を少量注ぐ、指で先端を抑えて空気を逆流、ときどき筆で汚れを落とす。

濁ったうすめ液はティッシュに染み込ませて溶剤成分を揮発させてから処分してください。

これを、うすめ液が濁らなくなるまで(だいたい2・3回程度)繰り返し、濁らなくなったら全部吹き出して、うがい完了です。

塗装作業でバッテリーを消費した後、うがいのためにも少しバッテリーを使うので、1個だけでは充電切れのリスクが大きいのです。

だからこそ、予備のバッテリーは準備しておきましょう。

その日の作業を終える時、または1色目が終わって次の色に移行する前に、うがい洗浄を必ず行うようにしてください。

ぶっちゃけ面倒ですが、エアブラシ使ったならこれだけは最後に済ませとく。

やるとやらないでは後々大きな差になります。

ちなみに、洗浄用に溶剤成分を強めたツールクリーナーも存在します。

ただし、使った後すぐに塗料を落としている私は、今のところツールクリーナーは使っていません(お金かかるし)。

つまるところツールクリーナーでないと落とせない汚れなんか作らないことが大事!

それは本当にヤバい時の最終手段として覚えておきましょう。

時々やろうニードル洗浄

うがい洗浄は毎度行うべきですが、だんだん、うがい洗浄だけでは除去できない塗料がニードルに溜まっていきます。

1日を1回と数えて、5回前後エアブラシを使った後にニードル洗浄もやってみましょう。

トリガーを倒す幅を調節した、ハンドピース後部のニードルストッパーを思い出してください。

ニードルストッパーを緩めきって外してしまいます。

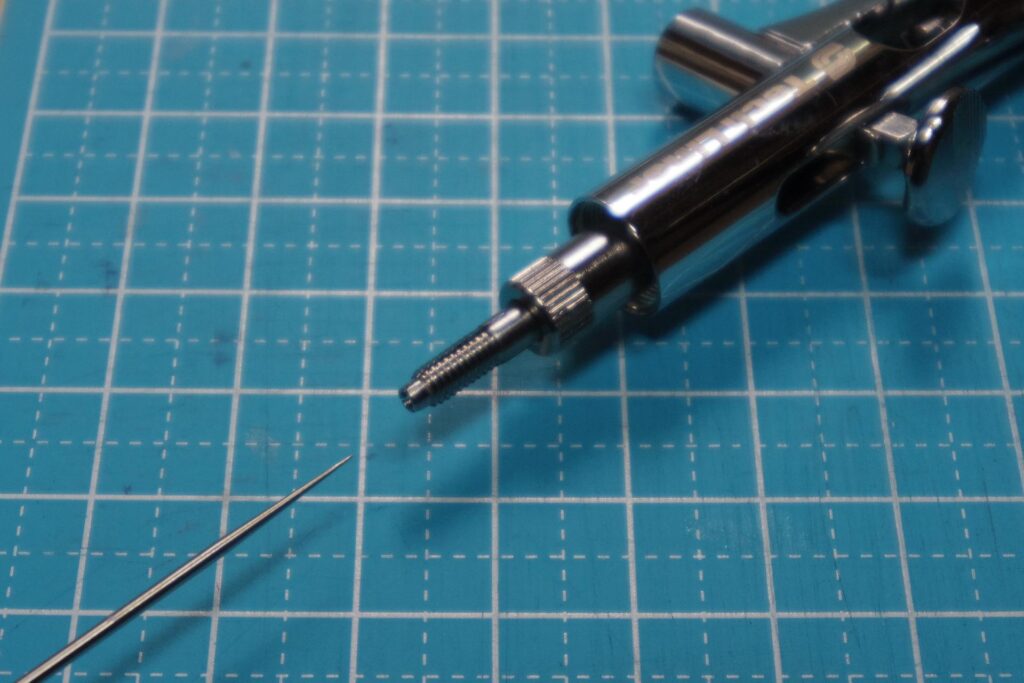

すると内部はこんな感じ。

さらにニードルを固定しているナットを外しましょう。

まっすぐ引き抜けばニードルを取り出せます。

このニードルこそエアブラシの最重要部品!

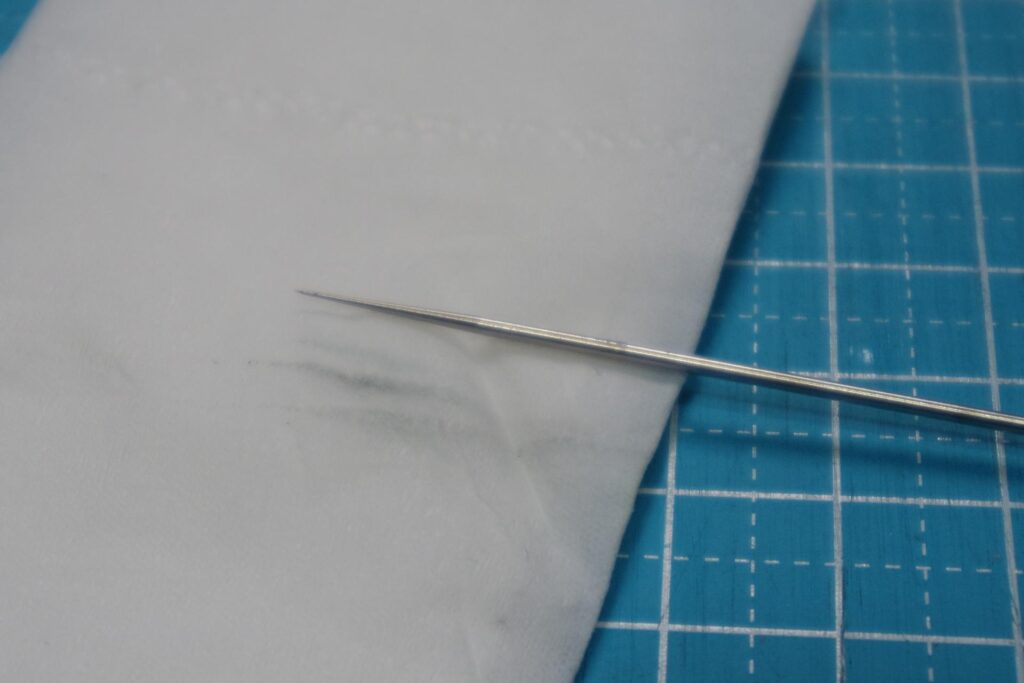

写真の状態でもうっすら塗料が残っていました。

ついでに先端が曲がったり折れたりしていないことも確認しましょう。

曲げたら即交換です。

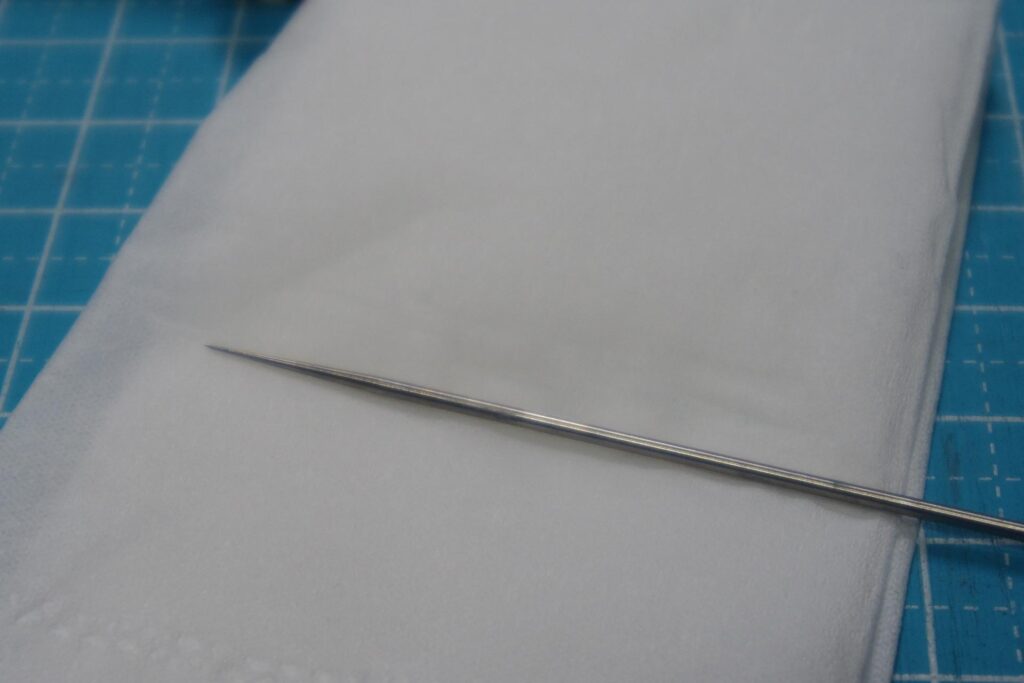

したら、ティッシュにうすめ液を染み込ませ、ニードルを矢尻から矢先に向かって拭いてください。

うすめ液で濡らす位置を変えながら、ティッシュに汚れが移らなくなるまで繰り返します。

必ず矢尻から矢先に向かって拭うこと。

矢先からやると刺さるか引っかかるかですぐ折れます。

メーカーによるかもですが、ニードル単品の分売もある(RAYWOODは対応してる)ので、ダメにしたら新しいものに必ず交換しましょう。

先端が曲がったニードルを使い続けると、塗料が思い通りに出てこない、ノズルに傷をつけるなど、悪影響を及ぼします。

エアブラシニードルは(も)丁寧に扱いましょう。

さて、汚れを除去したニードルは、先端からまっすぐ穴に差し込んで戻します。

普段の力加減で差し込んで止まった位置で挿入は終わり。

それ以上進まないなら無理に押し込まないように。

ナット、外装、ニードルストッパーの順番にネジを締めていけばニードル洗浄完了!

ニードルストッパーは締めすぎ注意で。

トリガーを動かしていない状態でニードル先端がほんのわずかに顔出ししていれば成功です。

エアブラシのメンテナンスについて、本稿ではうがい洗浄とニードル洗浄をここまでご紹介しました。

あと一つ、ハンドピースを全部分解するオーバーホールも残っています。

が、よほどのことがなければ1~2年に1回やる程度で十分です。

私はまだその段階ではないので、オーバーホールはまたいつか。

さいごに

今回は、RAYWOOD(PROFIX)の充電式エアブラシ「TR-02 PRO」を例に、充電式エアブラシの基本的な使い方とお手入れ方法をご紹介しました。

スプレーのほうが良い場合を除き、今後はエアブラシ塗装に移行するでしょう。

基本的な使い方やハンドピースのお手入れは、今までのエアブラシと同じ。

ただし、バッテリー切れや、ハンドピース・コンプレッサー両方の重さがかかるなど、充電式ならではのリスクもあります。

上手く付き合っていきましょう。

基本的な使い方をいろいろご紹介しましたが、結局は自ら手に取ってみるのが一番!

正直、筆塗り・スプレーより準備や手入れの手間はかかります。

が、薄い塗膜、噴霧量を調節できる、細かい表現の吹き付けなど、エアブラシならではのポテンシャルを生かせばホビーはもっと面白くなります。

かなり長くなったけど今回はここまで!

ありがとうございました!